Stratosphäre: Das unsichtbare Dach zwischen Wetter und Weltall

Für viele klingt die Stratosphäre wie ein abstrakter Fachbegriff aus dem Erdkundeunterricht. Doch sie ist viel mehr als das: eine entscheidende Schicht der Atmosphäre, die unser Klima mitsteuert, lebenswichtigen Schutz bietet und sogar für wissenschaftliche Durchbrüche relevant ist. Egal, ob du dich für Wetter, Umwelt, Technik oder einfach nur für das, was sich über dir befindet, interessierst – dieser Artikel zeigt dir, warum es sich lohnt, der Stratosphäre mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist die Stratosphäre? – Eine Definition mit Kontext

- Die Ozonschicht – das schützende Herz der Stratosphäre

- Die Rolle der Stratosphäre für das Klima

- Die Stratosphäre als Verkehrsweg: Luftfahrt und Raumfahrt

- Biologie in der Stratosphäre: Leben in extremer Höhe

- Die Stratosphäre im Wandel: Forschung und Zukunftsperspektiven

- Die Stratosphäre geht uns alle an

- FAQ: Häufige Fragen zur Stratosphäre

Was ist die Stratosphäre? – Eine Definition mit Kontext

Die Stratosphäre ist die zweite Schicht unserer Atmosphäre. Wie ein unsichtbares Dach liegt sie über der darunterliegenden [LINK]Troposphäre[&LINK], in der unser Wetter entsteht. Sie erstreckt sich in einer Höhe von etwa 10 bis 50 Kilometern über der Erdoberfläche. Ohne sie wäre das Leben, wie du es kennst, nicht möglich. Sie ist ein Bereich, der uns schützt, die Erde kühlt und gleichzeitig faszinierende Geheimnisse birgt. Um zu verstehen, warum diese Schicht so besonders ist, lohnt sich ein genauerer Blick auf ihre Struktur und Eigenschaften.

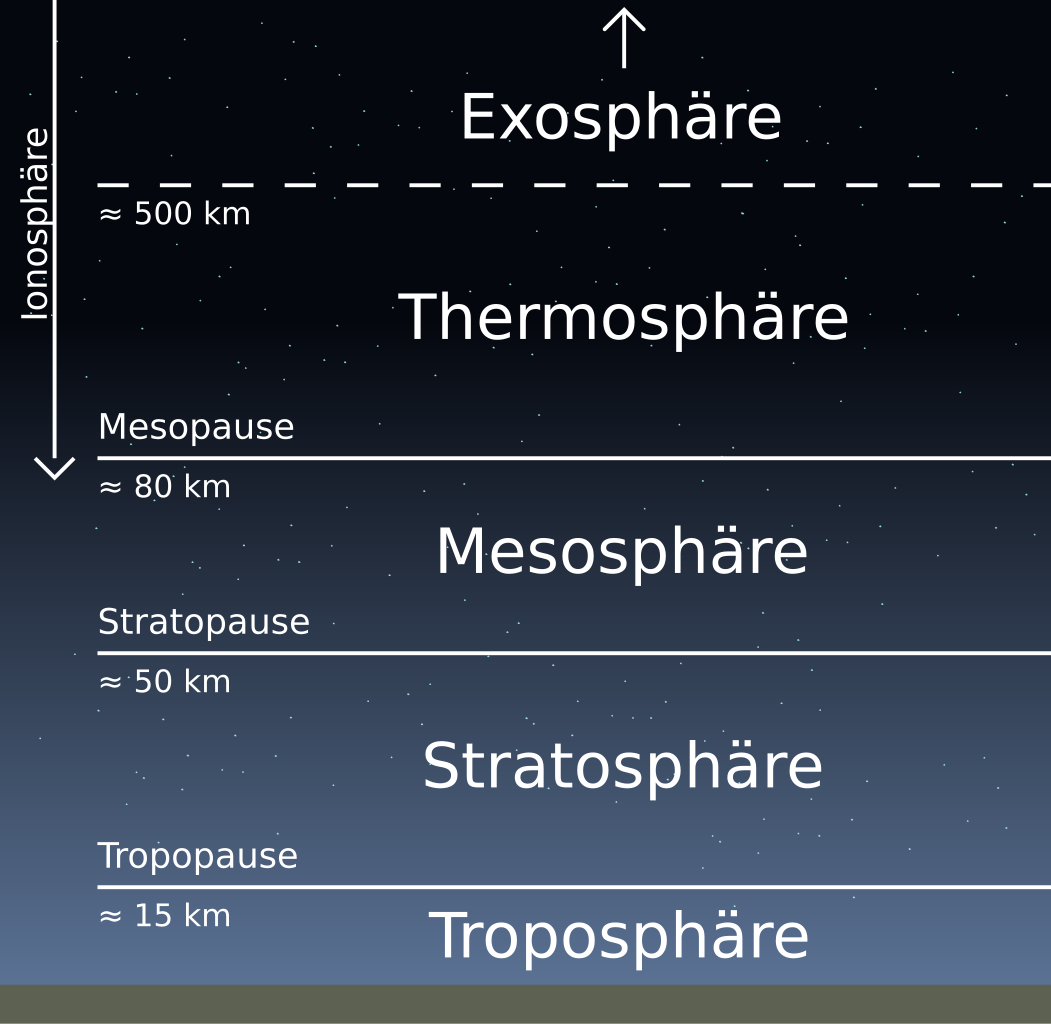

Aufbau der Atmosphäre: Wo die Stratosphäre liegt

Unsere Atmosphäre ist wie ein mehrstöckiges Haus aufgebaut: Unten, in unserer unmittelbaren Umgebung, wohnen wir, darüber folgen weitere Etagen mit sehr unterschiedlichen "Raumklima". Direkt über uns erstreckt sich die Troposphäre bis in eine Höhe von etwa 10 Kilometern. Hier tobt das Wetter mit Wolken, Regen und Stürmen. Darüber beginnt die Stratosphäre, die sich bis auf 50 Kilometer Höhe erstreckt.

Interessant ist, dass die Stratosphäre an den Polen schon in rund 8 Kilometern Höhe beginnt, am Äquator dagegen erst in etwa 18 Kilometern. Grund dafür sind Temperaturunterschiede, die den Übergangspunkt, die sogenannte Tropopause, beeinflussen.

Physikalische Eigenschaften der Stratosphäre

Während in der Troposphäre die Temperatur mit zunehmender Höhe immer weiter sinkt, verhält es sich in der Stratosphäre genau umgekehrt: Je höher du steigst, desto wärmer wird es. Diese einzigartige Temperaturumkehr ist der Grund, warum die Stratosphäre so stabil bleibt. Verantwortlich dafür ist die Ozonschicht, die Sonnenstrahlung absorbiert und in Wärme umwandelt.

Außerdem ist die Luft hier extrem trocken, was bedeutet, dass es kaum Wolken, keinen Regen und keine Gewitter gibt. Für die Luftfahrt ist das von Vorteil, da es hier oben viel ruhiger ist. Gleichzeitig ist die Luft so dünn, dass Sauerstoffmangel sofort lebensbedrohlich wäre. Ohne technische Unterstützung wäre ein Überleben in der Stratosphäre nicht möglich.

Abgrenzung zur Troposphäre und Mesosphäre

Die Grenze zwischen Troposphäre und Stratosphäre wird Tropopause genannt. Hier endet die wetteraktive Zone und es beginnt die ruhige Schicht. Oberhalb der Stratosphäre schließt sich die Mesosphäre an, in der es mit Temperaturen von bis zu -90 °C wieder deutlich kälter wird. Dieses Temperaturgefälle ermöglicht eine relativ klare Abgrenzung der einzelnen Atmosphärenschichten.

Bedeutung im Kontext der Atmosphärenforschung

Die Stratosphäre ist mehr als eine passive "Zwischenschicht". Sie wirkt wie ein Puffer zwischen der "Wetterküche" unten und den extremen Höhen darüber. Veränderungen in der Stratosphäre wirken sich auf die Troposphäre und somit direkt auf unser Klima aus. Ohne die Stratosphäre wäre die Erde ein völlig anderer Planet: ungeschützt, klimatisch instabil und höchstwahrscheinlich unbewohnbar.

Die Ozonschicht – das schützende Herz der Stratosphäre

Die Ozonschicht ist das zentrale Element der Stratosphäre und spielt eine entscheidende Rolle für das Leben auf der Erde. Ohne sie wären wir der aggressiven ultravioletten Strahlung der Sonne schutzlos ausgeliefert. Sie ist so etwas wie der unsichtbare Sonnenschirm unseres Planeten: dünn, verletzlich – und doch unverzichtbar.

Wie Ozon entsteht und wirkt

Ozon (O₃) entsteht durch das Zusammenspiel von Sonnenstrahlung und Sauerstoff. Wenn energiereiche UV-Strahlen Sauerstoffmoleküle (O₂) aufspalten, entstehen einzelne Sauerstoffatome. Diese verbinden sich wiederum mit anderen O₂-Molekülen zu O₃.

Das Besondere daran ist: Ozon absorbiert genau die für Lebewesen gefährliche Strahlung – UV-B und UV-C. Ohne diese Filterung würden Pflanzen massive Schäden davontragen, Tiere könnten kaum überleben und wir Menschen wären dem Risiko von Hautkrebs schutzlos ausgeliefert.

Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass die Sonne in höheren Lagen "aggressiver" wirkt. Das liegt daran, dass die Luft dort dünner wird und weniger Ozon vorhanden ist. Bergsteiger und Flugzeugbesatzungen müssen sich deshalb besonders gut vor Strahlung schützen.

Bedrohung durch FCKW und das Ozonloch

Bis in die 1970er- und 1980er-Jahre galten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) als Wundermittel: Sie waren billig, stabil und vielseitig einsetzbar, beispielsweise in Kühlschränken, Spraydosen und Schäumen. Doch genau diese Stabilität wurde der Ozonschicht zum Verhängnis.

Wenn FCKW in die Stratosphäre gelangen, werden sie durch UV-Strahlen zersetzt und setzen Chloratome frei. Ein einziges Chloratom kann Tausende Ozonmoleküle zerstören – ein hocheffektiver Kettenprozess. Das Ergebnis war das sogenannte Ozonloch, das zuerst über der Antarktis entdeckt wurde. Bilder aus den 1980er-Jahren, die eine dramatisch dünner werdende Ozonschicht zeigten, sorgten weltweit für Aufsehen.

Die Folgen waren deutlich messbar: Erhöhte UV-Strahlung führte zu mehr Hautkrebsfällen, zu Schädigungen von Phytoplankton – der Basis mariner Nahrungsketten – und zu einer Belastung ganzer Ökosysteme.

Erfolge und Rückschläge im globalen Umweltschutz

Die Reaktion der Weltgemeinschaft war bemerkenswert: 1987 wurde das Montreal-Protokoll verabschiedet, welches die Produktion und den Einsatz ozonzerstörender Substanzen stark einschränkte. Bis heute gilt es als eines der erfolgreichsten internationalen Umweltabkommen überhaupt.

Tatsächlich zeigen Satellitenmessungen seit den 2000er-Jahren, dass sich die Ozonschicht langsam erholt. Prognosen gehen davon aus, dass sie sich bis Mitte des 21. Jahrhunderts weitgehend stabilisiert haben könnte.

Doch Entwarnung gibt es nicht: Neue Chemikalien wie die sogenannten "Super-Treibhausgase" (zum Beispiel Fluorkohlenwasserstoffe) stellen weiterhin Risiken dar. Zudem können illegale Emissionen, wie sie in den letzten Jahren in Teilen Asiens festgestellt wurden, den Erholungsprozess verlangsamen.

Ozon, Klima und unser Alltag

Die Ozonschicht ist nicht nur ein Schutzschild, sondern beeinflusst auch das Klima. Eine intakte Ozonschicht sorgt für ein stabiles Strahlungsgleichgewicht in der Stratosphäre. Eine Schwächung der Ozonschicht verändert hingegen die Temperaturverteilung, was wiederum die Luftströmungen in der Atmosphäre beeinflusst.

Für dich im Alltag bedeutet das: Wenn du auf Produkte verzichtest, die ozonschädigende Stoffe enthalten, trägst du dazu bei, die Stratosphäre zu schützen. Die Geschichte des Ozonlochs zeigt, dass globale Umweltprobleme lösbar sind, wenn internationale Zusammenarbeit funktioniert und wir konsequent handeln.

Die Rolle der Stratosphäre für das Klima

Wenn du an das Klima denkst, hast du wahrscheinlich Wetterkarten, Temperaturverläufe oder CO₂-Emissionen vor Augen. Doch kaum jemand denkt dabei an die Stratosphäre. Dabei wirkt sie wie ein stiller Regisseur im Hintergrund: Sie ist unsichtbar, aber entscheidend. Veränderungen in der Stratosphäre können sich innerhalb weniger Wochen oder Monate bis zur Erdoberfläche durchschlagen und somit auch dein tägliches Wetter beeinflussen.

Stratosphärische Dynamik und ihr Einfluss auf das Wetter

Die Stratosphäre ist keine statische Hülle, sondern ein Ort komplexer Luftströmungen. Von besonderer Bedeutung ist der Polarwirbel, ein gigantischer, kreisender Luftstrom, der sich im Winter um die Pole bildet. Solange er stabil bleibt, hält er die kalte Polarluft eingeschlossen. Wird er jedoch geschwächt oder bricht sogar zusammen, gelangt diese Kälte in die Troposphäre und sorgt in Europa oder Nordamerika für eisige Winter.

Ein bekanntes Phänomen in diesem Zusammenhang ist die plötzliche Stratosphärenerwärmung (Sudden Stratospheric Warming, SSW). Innerhalb weniger Tage kann die Temperatur in der Stratosphäre dabei um bis zu 50 Grad Celsius steigen. Dieser Prozess verändert die Zirkulation in der Troposphäre massiv und kann wochenlanges Extremwetter auslösen. Kurz gesagt: Was oben passiert, bleibt nicht oben.

Aerosole, Schwefeldioxid und Vulkanausbrüche

Ein weiterer entscheidender Faktor sind Partikel in der Stratosphäre, die sogenannten Aerosole. Unter normalen Bedingungen ist die Stratosphäre extrem klar. Nach großen Vulkanausbrüchen verändert sich das Bild jedoch dramatisch.

Ein Beispiel: Als der Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991 ausbrach, schleuderte er etwa 20 Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Stratosphäre. Dieses Gas reagierte zu Sulfataerosolen, die Sonnenstrahlung reflektierten. In den Folgejahren sank die globale Durchschnittstemperatur um rund 0,5 °C. Ähnliches passierte im Jahr 1815 nach dem Ausbruch des Tambora in Indonesien. Er führte zum "Jahr ohne Sommer", in dem es weltweit zu Ernteausfällen und Hungersnöten kam.

Diese Ereignisse zeigen: Die Stratosphäre wirkt wie ein Verstärker für Naturkatastrophen – ein Vulkan kann das Weltklima für Jahre aus dem Gleichgewicht bringen.

Geoengineering: Eingriffe in die Stratosphäre?

Da Aerosole die Erde abkühlen können, diskutieren Wissenschaftler heute die Möglichkeit, diese Prozesse künstlich nachzuahmen. Unter den Begriffen Geoengineering oder genauer Solar Radiation Management (SRM) wird vorgeschlagen, Schwefeldioxid gezielt in die Stratosphäre einzubringen. Die Idee dahinter ist, den Treibhauseffekt auszugleichen und die Erwärmung der Erde zu bremsen.

Doch hier liegt ein enormes Risiko. Zwar könnten die Temperaturen kurzfristig sinken, gleichzeitig drohen jedoch gravierende Nebenwirkungen wie veränderte Niederschlagsmuster, die Austrocknung ganzer Regionen oder unkontrollierbare Kettenreaktionen im Klimasystem. Zudem stellt sich die ethische Frage: Darf die Menschheit solche Eingriffe wagen? Ein einzelnes Land könnte das globale Klima verändern – mit unkalkulierbaren Folgen für alle anderen.

Die Diskussion zeigt, wie sensibel die Stratosphäre ist. Sie ist nicht einfach eine „ruhige” Schicht, sondern ein hochdynamischer Teil des Klimasystems, dessen Gleichgewicht wir nicht leichtfertig stören sollten.

Die Stratosphäre als Verkehrsweg: Luftfahrt und Raumfahrt

Die Stratosphäre ist nicht nur ein wissenschaftliches Forschungsfeld, sondern auch ein praktischer "Korridor", den Menschen seit Jahrzehnten nutzen. Flugzeuge durchqueren sie täglich, Ballons steigen zu Forschungszwecken bis an ihre Grenzen und jede Rakete, die ins All will, muss diese Schicht überwinden. Du hast also mit hoher Wahrscheinlichkeit schon selbst einen Teil dieser Zone erlebt – beim Fliegen.

Strahlflugzeuge und die Stratosphäre

Wenn du mit einem Langstreckenflugzeug unterwegs bist, beispielsweise von Frankfurt nach New York oder von München nach Tokio, fliegst du in der Regel in einer Höhe von 10 bis 12 Kilometern. Damit befindest du dich bereits am unteren Rand der Stratosphäre.

Der Grund ist einfach: Hier oben ist die Luft dünner, wodurch der Luftwiderstand geringer ist. Das spart Treibstoff und macht Flüge effizienter. Außerdem gibt es in der Stratosphäre viel weniger Turbulenzen, da die typischen Wettersysteme der Troposphäre dort nicht mehr aktiv sind. So erlebst du während deines Fluges meist ruhigere Bedingungen.

Auch die Concorde nutzte die Stratosphäre. Das Überschallflugzeug flog in Höhen von bis zu 18 Kilometern und damit tiefer in die Stratosphäre hinein als normale Passagierjets. Dadurch war sie schneller und effizienter, allerdings auch lauter und teurer im Betrieb.

Höhenballons und wissenschaftliche Messungen

Ballons spielen eine zentrale Rolle in der Forschung zur Stratosphäre. Bereits im 19. Jahrhundert schickten Forscher Ballons in die Höhe, um Temperatur und Druck zu messen. Heute sind Stratosphärenballons mit Hightech-Sensoren ausgestattet und liefern Daten zu Ozonwerten, Treibhausgasen oder kosmischer Strahlung.

Ein Vorteil ist, dass Ballons wochenlang in dieser Höhe verweilen können und im Vergleich zu Satelliten deutlich kostengünstiger sind. Somit füllen sie eine wichtige Lücke zwischen bodengebundener Messung und Weltraumtechnologie.

Übrigens setzen auch private Unternehmen auf Ballon-Projekte. So experimentierte Google mit "Project Loon", um mithilfe von Stratosphärenballons Internet in abgelegene Regionen der Welt zu bringen.

Die Stratosphäre als Sprungbrett ins All

Jede Rakete, die den Orbit erreichen möchte, muss die Stratosphäre durchqueren. In dieser Schicht sind Geschwindigkeit und Stabilität entscheidend, bevor es in die Mesosphäre und schließlich in die Thermosphäre geht. Die Stratosphäre ist somit die "erste Tür ins Weltall".

Auch extreme Abenteuerprojekte zeigen, wie bedeutend diese Höhe ist. So sprang beispielsweise Felix Baumgartner im Jahr 2012 aus einer Höhe von rund 39 Kilometern – tief in der Stratosphäre – und erreichte dabei Überschallgeschwindigkeit. Sein Sprung war nicht nur ein Rekord, sondern diente auch als Test für Raumfahrttechnologien und Anzüge, die Astronauten schützen sollen.

Darüber hinaus träumen Unternehmen wie Virgin Galactic oder Blue Origin von kommerziellen Flügen in die Stratosphäre und darüber hinaus. Stratosphärenflüge könnten schon bald eine Art "Zwischenprodukt" sein: höher als Flugzeuge, aber niedriger als echte Weltraummissionen – ein Erlebnis, das Tourismus und Forschung verbindet.

Biologie in der Stratosphäre: Leben in extremer Höhe

Wenn du an die Stratosphäre denkst, kommen dir wahrscheinlich leere Weite, Kälte und Strahlung in den Sinn – aber nicht unbedingt Leben. Tatsächlich galt die Stratosphäre lange Zeit als nahezu steril. Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass selbst unter diesen extremen Bedingungen Spuren biologischer Aktivität zu finden sind. Diese Entdeckungen stellen unser Bild von den Grenzen des Lebens infrage und eröffnen spannende neue Fragen für die Suche nach außerirdischem Leben.

Mikrobielle Spuren in der Stratosphäre

Seit den 1930er-Jahren werden mithilfe von Ballons Proben aus der Stratosphäre gesammelt. Schon damals fanden

Forscher darin kleine Partikel, die wie Sporen oder Bakterien aussahen. Moderne Analysen bestätigen inzwischen:

In Höhen von 20 bis 40 Kilometern lassen sich tatsächlich Mikroorganismen nachweisen.

Die entscheidende

Frage lautet: Woher kommen sie? Zwei Haupttheorien stehen im Raum:

-

Sie könnten aus der Troposphäre stammen und durch Stürme, Vulkanausbrüche oder starke Aufwinde in die Stratosphäre geschleudert worden sein.

-

Oder sie stammen von noch weiter draußen – aus dem Weltall. Einige Wissenschaftler sprechen von "Panspermie", der Hypothese, dass Leben auf der Erde durch Mikroben von Meteoriten oder Kometen eingetragen wurde.

Auch wenn die extraterrestrische Herkunft umstritten ist, beweisen die Funde zumindest, dass Mikroben äußerst widerstandsfähig sind und sogar in Höhen überleben können, die wir bisher als tödlich eingestuft haben.

Extreme Bedingungen und ihre Bedeutung für Astrobiologie

In der Stratosphäre herrschen lebensfeindliche Bedingungen: Temperaturen von -60 °C und weniger, kaum Wasser, Sauerstoffmangel und extrem hohe UV-Strahlung. Hinzu kommt die kosmische Strahlung, die biologische Moleküle zerstören kann.

Und doch überleben manche Mikroben hier oben. Wie ist das möglich? Einige Bakterien bilden Sporen, die wie ein Schutzschild wirken. Andere besitzen Reparaturmechanismen, die DNA-Schäden durch Strahlung ausgleichen. Wieder andere überstehen jahrelange „Schlafphasen“, bis sie unter besseren Bedingungen wieder aktiv werden können.

Für die Astrobiologie, also die Suche nach Leben außerhalb der Erde, sind diese Erkenntnisse von unschätzbarem Wert. Die Stratosphäre ist so etwas wie ein „Mini-Mars“ über unseren Köpfen. Sie bietet ähnliche Umweltbedingungen wie der rote Planet oder die obere Atmosphäre der Venus. Wenn Leben hier überlebt, warum dann nicht auch dort?

Experimente und Missionen zur Grenzbiologie

Um diese Fragen zu untersuchen, haben mehrere Weltraumagenturen Experimente gestartet. So schickte die NASA Ballons in die Stratosphäre, um die Mikrobenexposition zu testen. Auch die ESA (Europäische Weltraumorganisation) setzte bei ihren Missionen Sporen und Bakterien in Stratosphärenflügen aus, um ihre Widerstandsfähigkeit zu messen.

Ein bekanntes Experiment war die EXPOSE-Mission der ESA, bei der Mikroorganismen über Monate in der Stratosphäre und sogar im Weltraum an der Außenseite der ISS extremen Bedingungen ausgesetzt wurden. Viele von ihnen überstanden den Versuch – ein Hinweis darauf, dass Leben viel zäher ist, als wir dachten.

Bedeutung für unser Verständnis von Leben

Diese Forschung verändert unser Verständnis von „bewohnbaren Zonen“. Es zeigt, dass Leben nicht nur auf der

Erdoberfläche, in warmen Meeren oder fruchtbaren Böden gedeihen kann. Selbst in der Stratosphäre, wo du ohne

Schutzanzug keine Sekunden überleben würdest, finden Mikroben Wege, zu existieren.

Für dich bedeutet das:

Wenn du nachts in den Sternenhimmel schaust, könnte es durchaus sein, dass Leben im Universum häufiger ist, als

wir bisher glauben. Die Stratosphäre ist nicht nur eine Forschungszone über uns, sondern ein "Testlabor", das

uns verrät, wie robust Leben wirklich ist.

Die Stratosphäre im Wandel: Forschung und Zukunftsperspektiven

Die Stratosphäre scheint auf den ersten Blick ein stabiler und unveränderlicher Teil der Atmosphäre zu sein. Doch in Wahrheit verändert sie sich ständig – oft schneller, als uns bewusst ist. Dank moderner Technologien können wir diese Prozesse immer besser beobachten. Gleichzeitig ergeben sich neue Fragen: Welche Rolle spielt die Stratosphäre beim Klimawandel? Welche Chancen eröffnen sich durch Forschung? Und welche Risiken gehen mit gezielten Eingriffen einher?

Neue Satellitenmissionen und Stratosphärenforschung

Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Stratosphäre weitgehend unerforscht. Heute liefern hochpräzise Satellitenmissionen uns kontinuierlich Daten.

-

Sentinel-5P (ESA) überwacht seit 2017 Spurengase wie Stickoxide, Methan und Ozon. Diese Daten helfen, Luftverschmutzung und Klimaveränderungen weltweit zu tracken.

-

Die NASA-Mission Aura untersucht seit 2004 gezielt die chemische Zusammensetzung der Stratosphäre und liefert Erkenntnisse zum Ozonabbau.

-

Ballonprogramme und Drohnen ergänzen diese Messungen, weil sie zeitlich flexibler sind und auch regionale Details erfassen können.

Solche Datenströme sind entscheidend, um sowohl globale Trends als auch kurzfristige Phänomene wie plötzliche Stratosphärenerwärmungen oder den Einfluss von Vulkanausbrüchen zu erfassen.

Klimawandel und Veränderungen in der Stratosphäre

Die Stratosphäre bleibt vom Klimawandel nicht unberührt – im Gegenteil: Sie fungiert als Frühwarnsystem. Studien zeigen, dass sie sich seit den 1980er-Jahren kontinuierlich abkühlt. Der Grund dafür ist, dass Treibhausgase in der Troposphäre zwar Wärme festhalten, gleichzeitig aber auch weniger Wärme in die Stratosphäre entweichen lassen.

Eine weitere Veränderung ist der Anstieg der Tropopause, also der Grenze zwischen Troposphäre und Stratosphäre. Durch die Erwärmung der unteren Schichten verschiebt sich diese Grenze nach oben. Dies hat Auswirkungen auf Wetterdynamiken und Luftströmungen – mit Folgen, die wir erst ansatzweise verstehen.

Auch die Zunahme des Flugverkehrs spielt eine Rolle. Kondensstreifen und Abgase aus Flugzeugen können in der Stratosphäre langlebige Effekte haben. Insbesondere der Ausstoß von Stickoxiden beeinflusst die Ozonkonzentration.

Risiken, Chancen und ethische Fragen

Je mehr wir über die Stratosphäre erfahren, desto größer wird die Versuchung, aktiv einzugreifen. Das prominenteste Beispiel hierfür ist das Geoengineering: die Idee, Schwefelpartikel in die Stratosphäre zu bringen, um Sonnenstrahlung zu reflektieren und die Erde abzukühlen.

Die Chancen liegen auf der Hand: Ein gezielter Eingriff könnte die globale Erwärmung bremsen und uns Zeit verschaffen. Aber die Risiken sind enorm:

-

Verschobene Regenmuster könnten ganze Regionen austrocknen.

-

Ein abruptes Ende solcher Maßnahmen würde zu einem plötzlichen, extremen Temperaturanstieg führen („Termination Shock“).

-

Politisch stellt sich die Frage: Wer darf über den Einsatz entscheiden? Ein einzelnes Land? Eine globale Organisation? Oder gar private Konzerne?

Abseits dieser Debatten gibt es jedoch auch positive Perspektiven. So könnten neue Materialien für Ballons oder Drohnen die Stratosphärenforschung revolutionieren. Kommunikationsplattformen in Stratosphärenhöhe, sogenannte HAPS (High-Altitude Platform Stations), könnten Satelliten in einigen Bereichen ersetzen und wären gleichzeitig nachhaltiger.

Die Stratosphäre ist somit nicht nur ein Forschungsobjekt, sondern auch ein Schauplatz zukünftiger Entscheidungen. Sie kann uns dabei helfen, den Klimawandel besser zu verstehen und entsprechende Technologien zu entwickeln. Doch je mehr wir über sie lernen, desto klarer wird: Jede Veränderung dort oben wirkt sich direkt auf das Leben hier unten aus.

Die Stratosphäre geht uns alle an

Egal, ob du Vielflieger, Umweltschützerin oder einfach nur neugierig bist: Die Stratosphäre beeinflusst deinen Alltag mehr, als du denkst. Sie ist Schutzschild, Klimafaktor, Verkehrsweg und Forschungsfeld zugleich. Es lohnt sich deshalb, sie zu verstehen, zu beobachten und zu bewahren.

FAQ: Häufige Fragen zur Stratosphäre

Was ist der Unterschied zwischen Stratosphäre und Troposphäre?

Die Troposphäre ist die

unterste Atmosphärenschicht, in der das Wetter entsteht. Die Stratosphäre liegt darüber und ist stabiler,

trockener und temperaturinvers (es wird mit der Höhe wärmer).

Wie hoch ist die Stratosphäre?

Sie beginnt etwa in 10 Kilometern Höhe und reicht bis rund

50 Kilometer. Die genauen Werte hängen von Breitengrad und Jahreszeit ab.

Warum ist die Ozonschicht so wichtig?

Sie filtert die meiste UV-Strahlung der Sonne. Ohne

diesen Filter wäre Leben auf der Erdoberfläche nicht möglich.

Kann man in der Stratosphäre atmen?

Nein. Die Luft ist dort so dünn und sauerstoffarm, dass

Menschen ohne Spezialausrüstung nicht überleben können.

Was sind plötzliche Stratosphärenerwärmungen?

Das sind rasche Temperaturanstiege in der

Stratosphäre, die oft mit einer Schwächung des Polarwirbels einhergehen und das Wetter in Europa beeinflussen

können.