Troposphäre – Die unterste Schicht unserer Atmosphäre verstehen

Ohne die Troposphäre gäbe es kein Wetter, keinen Regen und keinen Sauerstoff – kurz: kein Leben, wie wir es kennen. Diese dünne, aber entscheidende Schicht der Atmosphäre bestimmt unser tägliches Leben in vielerlei Hinsicht. Sie beeinflusst unser Klima, regelt den Luftaustausch und ist der Lebensraum fast aller meteorologischen Prozesse. Trotz ihrer zentralen Rolle wird sie oft übersehen, wenn es um Umwelt, Wetter und Klimawandel geht. Dieser Artikel wirft einen detaillierten Blick auf die Troposphäre, ihren Aufbau, ihre Funktionen und ihre Bedeutung in Zeiten des Klimawandels.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist die Troposphäre überhaupt?

- Zusammensetzung der Troposphäre

- Temperaturverlauf und Wetterdynamik

- Die Troposphäre im Klimasystem der Erde

- Menschlicher Einfluss auf die Troposphäre

- Forschung und Messmethoden

- Die Troposphäre im Alltag: Unsichtbar, aber ständig präsent

- Die Troposphäre – Unser fragiles Wettersystem

- FAQ zur Troposphäre

Was ist die Troposphäre überhaupt?

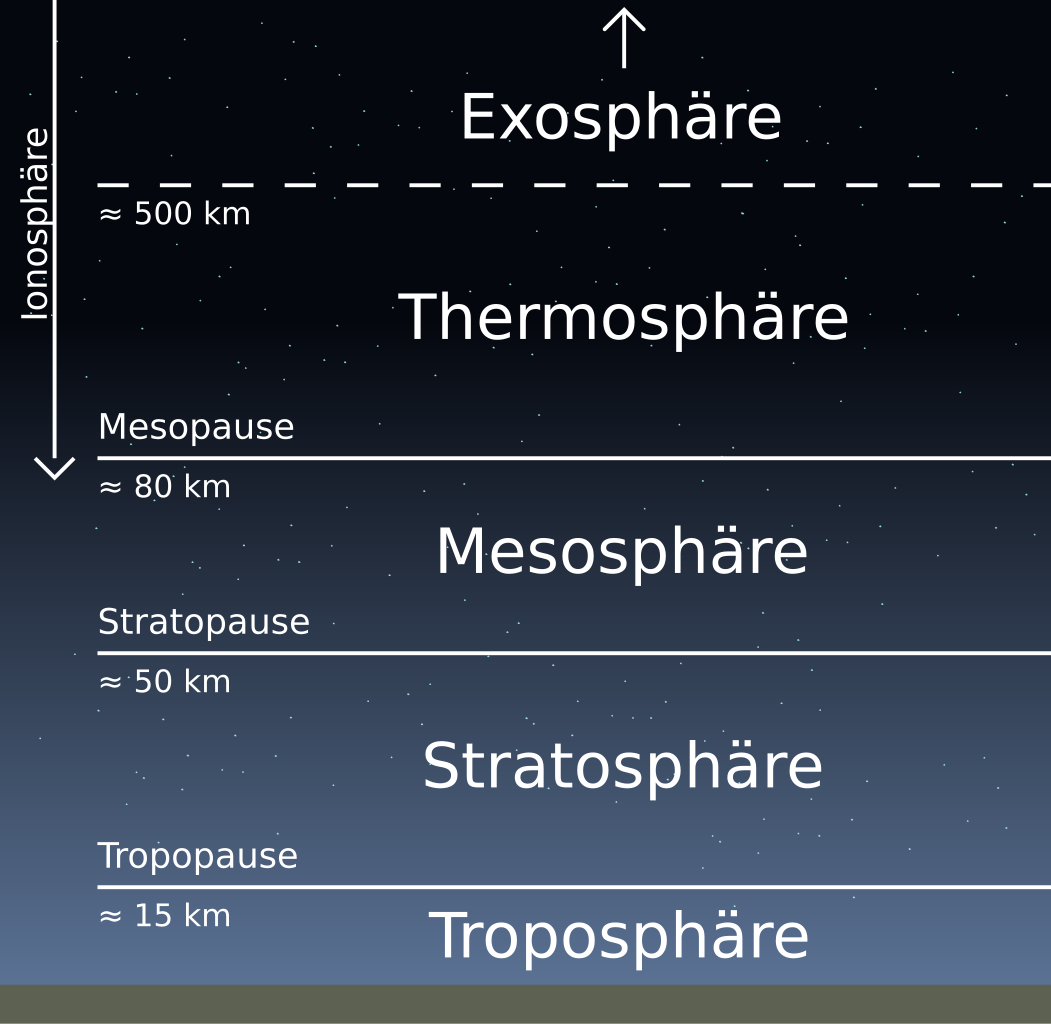

Die Troposphäre ist die unterste Schicht der Erdatmosphäre, in der das Leben spielt. Sie beginnt direkt an der Erdoberfläche und reicht bis zur Tropopause, die sie von der darüberliegenden Stratosphäre trennt. Obwohl sie im Vergleich zur gesamten Atmosphäre relativ dünn erscheint, ist sie voller Dynamik, Energie und Leben. Hier finden fast alle Wetterphänomene statt, hier atmen wir, hier fliegen Flugzeuge, hier wachsen Pflanzen und hier leben Tiere.

Die Bezeichnung "Troposphäre" stammt aus dem Griechischen: "tropo-" bedeutet "Wendung" oder "Drehung" und bezieht sich auf die ständige Bewegung und Umwälzung der Luft. Im Gegensatz zu den ruhigeren oberen Atmosphärenschichten ist die Troposphäre durch ständige Turbulenzen, vertikale Luftbewegungen und Temperaturveränderungen gekennzeichnet. Als Motor des Wettergeschehens reguliert sie den Austausch von Energie, Feuchtigkeit und Luftmassen auf der Erde.

Definition und Lage in der Atmosphäre

Die Troposphäre erstreckt sich direkt über der Erdoberfläche, also dem Bereich, in dem sich unser gesamtes Alltagsleben abspielt. Ihre Höhe variiert je nach geografischer Breite und Jahreszeit. Am Äquator ist sie mit 17 bis 18 Kilometern am höchsten, da dort durch die intensive Sonneneinstrahlung stärkere vertikale Luftbewegungen auftreten. In den Polarregionen hingegen ist sie nur etwa sieben bis zehn Kilometer dick. Damit bildet sie eine dünne, aber enorm einflussreiche Hülle um den Planeten.

In dieser Schicht befinden sich etwa 75 Prozent der Masse der gesamten Atmosphäre sowie nahezu der gesamte Wasserdampf. Aufgrund dieser physikalischen Eigenschaften ist die Troposphäre von entscheidender Bedeutung für die Wetterbildung, den Energietransport und die Klimadynamik.

Dicke und Ausdehnung je nach Breitengrad

Die Dicke der Troposphäre ist keine feste Größe, sondern hängt von verschiedenen Faktoren ab: der geografischen Lage, der Jahreszeit, der Wetterlage und sogar der Tageszeit. Je mehr Sonnenenergie ein Gebiet empfängt, desto stärker dehnt sich die Troposphäre dort aus. Über warmen Regionen wie den Tropen ist sie daher höher und über kalten Regionen wie der Arktis niedriger.

Diese Unterschiede wirken sich direkt auf die Wetterdynamik aus. So haben tropische Regionen beispielsweise mehr Raum für aufsteigende Luftmassen und damit stärkere Konvektion, was die Bildung von Gewittern und Tropenstürmen begünstigt. In polaren Zonen ist die Luftschichtung stabiler, wodurch weniger Wetterschwankungen auftreten.

Abgrenzung zur Stratosphäre (Tropopause)

Die obere Grenze der Troposphäre wird als Tropopause bezeichnet. In diesem Übergangsbereich ändert sich der Temperaturverlauf. In der Troposphäre sinkt die Temperatur mit zunehmender Höhe kontinuierlich. In der Tropopause stabilisiert sie sich jedoch oder beginnt sogar wieder zu steigen – ein klares physikalisches Signal für den Beginn der Stratosphäre.

Die Tropopause fungiert gewissermaßen als "Deckel", der die Aufwärtsbewegung von Luftmassen begrenzt. Nur besonders starke Wetterphänomene, wie sehr heftige Gewitter oder tropische Zyklone, können diesen "Deckel" punktuell durchstoßen. Für die Meteorologie ist die Tropopause deshalb eine entscheidende Referenzhöhe, wenn es um Flugrouten, Wettervorhersagen oder die Analyse atmosphärischer Prozesse geht.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

Die Troposphäre ist weit mehr als nur die unterste

Schicht der Atmosphäre: Sie ist das atmende, bewegte, feuchte und lebendige Rückgrat unseres Planeten. Ihre

Dynamik treibt das Wetter an, reguliert das Klima und bildet die unsichtbare Bühne, auf der sich unser tägliches

Leben abspielt.

Zusammensetzung der Troposphäre

Die Troposphäre ist nicht nur die beweglichste, sondern auch die "stofflich dichteste" Schicht der Atmosphäre. Etwa 75–80 % der Gesamtmasse der Atmosphäre befinden sich hier, was von entscheidender Bedeutung ist. Denn alles, was wir atmen, was Pflanzen aufnehmen, was Flugzeuge durchqueren oder was Regen transportiert, passiert in diesem begrenzten Raum. Doch woraus besteht diese Schicht eigentlich genau?

Die Zusammensetzung der Troposphäre ist nicht zufällig. Sie ist das Ergebnis von Milliarden Jahren chemischer, geologischer und biologischer Entwicklung auf der Erde. Heute enthält sie die optimale Mischung, die Leben ermöglicht. Gleichzeitig ist sie jedoch auch sensibel gegenüber Veränderungen durch natürliche und menschliche Einflüsse.

Hauptbestandteile: Stickstoff, Sauerstoff, Wasserdampf

Der Großteil der Troposphäre besteht aus den Gasen Stickstoff (N₂) und Sauerstoff (O₂). Diese beiden Gase machen gemeinsam rund 99 % des Volumens aus.

-

78 % Stickstoff: Obwohl Stickstoff für den Menschen chemisch weitgehend inert ist, spielt er eine wichtige Rolle im Stickstoffkreislauf. Nach Umwandlung durch Bakterien dient er Pflanzen als Nährstoff.

-

21 % Sauerstoff: Er ist für fast alle Organismen, die Zellatmung betreiben, lebensnotwendig. Er ermöglicht Verbrennung und beeinflusst biologische Prozesse grundlegend.

Die übrigen 1 % bestehen aus Edelgasen (Argon, Neon, Helium), Kohlendioxid (CO₂) und Wasserdampf (H₂O) sowie anderen Spurengasen. Obwohl diese nur in sehr geringen Konzentrationen vorhanden sind, haben sie einen starken Einfluss auf das Klima und die Chemie.

Wasserdampf ist ein besonders dynamischer Bestandteil der Luft. In der Troposphäre macht er im Durchschnitt etwa 0,2 bis 4 % der Luft aus, wobei dieser Wert von der Temperatur, der geografischen Lage und der Höhe abhängig ist. In warmen, feuchten Gebieten wie den Tropen kann sein Anteil mehrere Prozent betragen, in der Polarluft hingegen nahezu null. Wasserdampf ist nicht nur der Treibstoff für Wolken und Niederschlag, sondern wirkt auch als starkes Treibhausgas – wenn auch kurzlebiger als CO₂.

Aerosole, Partikel und Spurengase

Neben den Hauptgasen schweben in der Troposphäre unzählige Teilchen, die weit mehr bewirken, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Diese Aerosole bestehen aus festen oder flüssigen Partikeln in der Luft. Sie stammen aus natürlichen Quellen wie:

-

Vulkanausbrüchen

-

Meersalz aus Gischt

-

Wüstensand (Sahara-Staub)

-

Pollen oder Sporen

Doch auch menschliche Aktivitäten tragen maßgeblich zur Aerosolbelastung bei.

Industrie, Verkehr, Kohlekraftwerke, Waldbrände, Landwirtschaft und Heizungen setzen Feinstaub, Ruß und chemische Rückstände frei.

Aerosole beeinflussen die Atmosphäre auf verschiedene Arten:

-

Wolkenbildung: Sie dienen als Kondensationskerne, um die sich Wasserdampf sammeln kann. Ohne sie gäbe es keine Wolken – oder zumindest deutlich weniger.

-

Strahlungshaushalt: Aerosole können Sonnenlicht reflektieren oder absorbieren – je nach Zusammensetzung. Schwefelpartikel zum Beispiel haben eine kühlende Wirkung, während dunkle Rußpartikel Wärme aufnehmen und zur Erwärmung beitragen.

-

Gesundheit: Feinstaub dringt tief in die Lunge ein, reizt die Atemwege und erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Spurengase, auch wenn sie nur in winzigen Mengen vorkommen, sind ebenfalls entscheidend. Dazu gehören:

-

Kohlendioxid (CO₂): Das bekannteste Treibhausgas, durch Verbrennung fossiler Energieträger stark angestiegen.

-

Methan (CH₄): Ein sehr potentes Treibhausgas, das durch Landwirtschaft, Mülldeponien und auftauende Permafrostböden freigesetzt wird.

-

Ozon (O₃): In Bodennähe ein Schadstoff, in der Stratosphäre ein lebenswichtiger UV-Schutz. In der Troposphäre entsteht Ozon aus Abgasen unter Sonneneinstrahlung – und wirkt dabei als klimaschädliches Gas und Atemwegsgift.

-

Lachgas (N₂O): Ebenfalls klimarelevant, stammt u.a. aus Düngemitteln.

Die Troposphäre ist nicht einfach eine Hülle aus Luft, sondern ein komplexes Gemisch aus Gasen, Partikeln und chemischen Verbindungen. Diese reagieren miteinander, verteilen sich ständig neu und machen das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich. Dieser Mix ist jedoch kein statisches Gleichgewicht: Bereits kleine Veränderungen, wie etwa ein Anstieg von CO₂ oder eine erhöhte Partikelbelastung, können enorme Auswirkungen auf Wetter, Klima und Gesundheit haben.

Temperaturverlauf und Wetterdynamik

Die Troposphäre ist eine dynamische, sich ständig bewegende Luftschicht. Diese Bewegung folgt physikalischen Gesetzen und hängt direkt mit Temperaturverteilungen, Luftdruckunterschieden und dem Feuchtigkeitsgehalt zusammen. Das Resultat? Wetter. Vom leichten Sommerregen bis zum zerstörerischen Hurrikan entstehen all diese Phänomene in der Troposphäre. Der Schlüssel zur Wetterdynamik liegt im Temperaturverlauf und darin, wie sich die Luft bewegt, wenn sich ihre physikalischen Eigenschaften ändern.

Warum die Temperatur mit der Höhe abnimmt

Ein zentrales Merkmal der Troposphäre ist die Tatsache, dass die Temperatur mit zunehmender Höhe kontinuierlich sinkt – im Durchschnitt um etwa 6,5 °C pro Kilometer. Doch warum ist das so?

Die Ursache liegt in der Art und Weise, wie die Erde durch die Sonne erwärmt wird. Die Sonnenstrahlung trifft zunächst auf die Erdoberfläche und nicht direkt auf die Luft. Die Erde absorbiert diese Energie und gibt sie in Form von Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung) an die unterste Luftschicht, die sogenannte Troposphäre, ab. Das bedeutet, dass die Troposphäre von unten beheizt wird.

Warme Luft ist weniger dicht als kalte Luft, daher steigt sie auf. In größeren Höhen dehnt sie sich aufgrund des geringeren Luftdrucks aus und kühlt sich dabei ab. Dieser Prozess wird als adiabatische Abkühlung bezeichnet. Da die Luft dabei keine zusätzliche Wärme von außen aufnimmt oder abgibt, verliert sie rein durch Expansion Temperatur.

In Bodennähe, wo die Luft durch die Oberfläche direkt erwärmt wird, ist es am wärmsten. Mit zunehmender Höhe verliert die Luft diese Wärmezufuhr und wird kälter. Erst in der Tropopause, der oberen Grenze der Troposphäre, kehrt sich dieses Muster um. Dort beginnt die Stratosphäre, in der die Temperatur wieder ansteigt.

Entstehung von Wettersystemen

Wind, Regen und Gewitter entstehen in der Troposphäre durch ein komplexes Zusammenspiel von Temperatur, Druck und Feuchtigkeit. Der Hauptantrieb für Wetterphänomene ist die ungleiche Verteilung von Wärme auf der Erdoberfläche. Diese Unterschiede entstehen durch:

-

den Neigungswinkel der Erde (Tropen heißer, Pole kälter),

-

die unterschiedliche Wärmespeicherung von Land und Wasser,

-

Jahreszeiten und Tageszeiten.

Luftdruckunterschiede sind das direkte Ergebnis von Temperaturunterschieden. Warme Luft dehnt sich aus, wird leichter und steigt auf, wodurch ein Tiefdruckgebiet entsteht. Kalte Luft sinkt hingegen ab und ist dichter, sodass sich ein Hochdruckgebiet bildet. Zwischen diesen Gebieten entstehen Druckgradienten, die Luftmassen in Bewegung setzen. Wind entsteht.

In Gebieten, in denen warme, feuchte Luftmassen auf kalte treffen, können sich Fronten bilden. Das sind Übergangszonen zwischen verschiedenen Luftmassen. Dort entstehen Wolken, Niederschläge, Gewitter und Stürme. Je größer der Temperaturunterschied ist, desto heftiger kann das Wetter ausfallen.

Ein weiterer wichtiger Prozess ist die Konvektion: Warme, feuchte Luft steigt auf, kühlt ab und der Wasserdampf kondensiert zu Wassertröpfchen – es entstehen Cumuluswolken. Bei ausreichender Energie können sich diese zu Gewitterwolken (Cumulonimbus) entwickeln. All diese Vorgänge finden innerhalb der Troposphäre statt und sind essenziell für den globalen Wasserkreislauf.

Die Rolle der Troposphäre bei Extremwetter

Ob Hitzewelle, Starkregen, Tornado oder Orkan – extreme Wetterereignisse entstehen fast ausschließlich in der Troposphäre. Sie sind das Resultat besonders intensiver Energieaustauschprozesse, die durch bestimmte Bedingungen verstärkt werden:

-

Starke Aufheizung der Erdoberfläche (z. B. in Städten oder durch Hitzewellen) erzeugt massive Temperaturgradienten, die Gewitter oder Hitzegewitter begünstigen.

-

Hoher Feuchtigkeitsgehalt führt bei Kondensation zu enormer Energiefreisetzung – das befeuert Stürme und Unwetter.

-

Instabile Luftschichtung (warme Luft unter kalter) kann explosive Wetterlagen auslösen.

Ein gutes Beispiel ist ein Tropensturm (Hurrikan oder Taifun). Er entsteht, wenn über dem warmen Ozean besonders feuchte Luft aufsteigt und sich spiralförmig organisiert. Die dabei in der Troposphäre freigesetzte Energie kann sich zu einem der zerstörerischsten Naturphänomene aufschaukeln.

Auch Jetstreams, das sind starke Höhenwinde in der oberen Troposphäre, spielen eine Rolle. Sie beeinflussen die Zugbahnen von Wetterfronten und wirken wie ein "Lenksystem" für Tiefdruckgebiete. Verändert sich ihre Position – etwa durch Klimawandel oder das Schmelzen des Polareises –, können Wetterlagen länger andauern oder extremer ausfallen.

Die Temperaturstruktur der Troposphäre ist also kein Randaspekt, sondern der zentrale Steuerungsmechanismus unseres Wetters. Je nachdem, wie sich die Temperaturen vertikal und horizontal verteilen, entstehen Wind, Wolken und Niederschläge – oder eben Extremereignisse. Da die Troposphäre direkt auf menschliche Einflüsse reagiert, wird sie auch zur entscheidenden Bühne für den fortschreitenden Klimawandel.

Die Troposphäre im Klimasystem der Erde

Die Troposphäre ist nicht nur der Ort, an dem Wetter entsteht, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil des globalen Klimasystems. Ohne sie gäbe es keinen Wärmeaustausch, keine regulierende Zirkulation und keine atmosphärischen Rückkopplungsprozesse. Man kann sie sich wie ein atmendes Organ der Erde vorstellen: Sie ist ständig in Bewegung und steht ständig im Austausch mit anderen Systemen wie Ozeanen, Böden, Pflanzen und Eisflächen. Gerade deshalb ist sie so empfindlich gegenüber Störungen wie der globalen Erwärmung.

Wärmetransport und Konvektion

Einer der wichtigsten Prozesse in der Troposphäre ist der Transport von Wärme, der sowohl vertikal als auch horizontal erfolgt. Diese Umverteilung ist entscheidend dafür, dass Temperaturunterschiede zwischen Äquator und Polen, zwischen Tag und Nacht sowie zwischen Land und Meer ausgeglichen werden. Ohne diesen Ausgleich wäre Leben auf vielen Teilen der Erde nicht möglich.

-

Vertikaler Transport (Konvektion): Warme Luft steigt auf, kühlt sich beim Aufsteigen ab und sinkt als kalte Luft wieder ab. So entsteht ein Kreislauf. Diese thermische Zirkulation ist der Motor vieler Wetterphänomene. Gleichzeitig transportiert sie Wasserdampf und Energie in höhere Luftschichten. Bei der Kondensation wird wieder Wärme frei. Dieser Prozess, die sogenannte latente Wärmefreisetzung, ist ein zentraler Energieschub für Stürme und Regen.

-

Horizontaler Transport (Advektion): Großräumige Windmuster wie die Passatwinde oder der Jetstream befördern Wärme von einem Ort zum anderen. Diese Winde bewegen ganze Luftmassen, beispielsweise warme Luft aus den Subtropen in Richtung Europa, und beeinflussen somit unser Klima.

Die Troposphäre ist demnach ein Wärmetransportsystem, das ununterbrochen daran arbeitet, die Erde im thermischen Gleichgewicht zu halten.

Einfluss auf den Treibhauseffekt

Die Troposphäre ist der zentrale Schauplatz für den natürlichen sowie den vom Menschen verstärkten Treibhauseffekt. Das Prinzip ist folgendes: Die Erde strahlt nach der Erwärmung durch die Sonne Energie in Form von Infrarotstrahlung zurück ins All. Doch bestimmte Gase in der Troposphäre, die sogenannten Treibhausgase, absorbieren einen Teil dieser Wärme und strahlen sie in alle Richtungen zurück, auch zur Erdoberfläche. Dadurch erhöht sich die Temperatur.

Die wichtigsten Treibhausgase in der Troposphäre sind:

-

Wasserdampf (H₂O): Der stärkste kurzfristige Wärmespeicher. Sein Anteil ist stark temperaturabhängig – je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf kann sie halten.

-

Kohlendioxid (CO₂): Das bekannteste anthropogene Treibhausgas. Es bleibt über Jahrhunderte in der Atmosphäre und wirkt wie eine langfristige Speicherfolie.

-

Methan (CH₄): Rund 25-mal stärker als CO₂, aber kurzlebiger. Entsteht v. a. aus Viehzucht, Reisfeldern und auftauenden Böden.

-

Ozon (O₃): In der Troposphäre ein Luftschadstoff und Treibhausgas. Es entsteht durch Stickoxide und UV-Strahlung.

Der natürliche Treibhauseffekt sorgt dafür, dass auf der Erde eine durchschnittliche Oberflächentemperatur von +15 °C herrscht. Ohne diesen Effekt wären es etwa -18 °C. Problematisch wird es jedoch, wenn durch menschliches Handeln zu viele Treibhausgase in die Troposphäre gelangen. Dadurch verstärkt sich der Effekt und es kommt zur globalen Erwärmung mit weitreichenden Konsequenzen für Klima, Meere, Biodiversität und Gesellschaften.

Rückkopplungseffekte im Klimawandel

Ein besonders kritischer Punkt ist, dass Veränderungen in der Troposphäre nicht linear verlaufen. Es gibt vielmehr sogenannte Rückkopplungseffekte, die wie Verstärker wirken – ähnlich wie bei einem Mikrofon, das sich selbst aufnimmt und dadurch lauter wird.

Einige der wichtigsten Rückkopplungen in der Troposphäre sind:

-

Wasserdampf-Rückkopplung: Erwärmt sich die Atmosphäre, kann sie mehr Wasserdampf aufnehmen. Wasserdampf ist ein starkes Treibhausgas – also beschleunigt sich die Erwärmung. Das ist eine positive Rückkopplung.

-

Wolken-Rückkopplung: Wolken können sowohl kühlen (indem sie Sonnenstrahlen reflektieren) als auch wärmen (indem sie Wärme zurückhalten). Welche Wirkung überwiegt, hängt von Höhe, Art und Dichte der Wolken ab – ein sehr komplexes und noch nicht vollständig verstandenes Wechselspiel.

-

Albedo-Rückkopplung (indirekt über Troposphäre): Schmelzen Eisflächen, verringert sich die Rückstrahlung (Albedo) der Erde. Mehr Sonnenenergie wird absorbiert – die Erdoberfläche und damit auch die Troposphäre erwärmen sich weiter.

-

Permafrost-Rückkopplung: Erwärmt sich die Troposphäre über Nord- und Sibirienregionen, tauen Permafrostböden auf. Dabei entweichen große Mengen Methan und CO₂ – was wiederum die Erwärmung verstärkt.

Diese Rückkopplungseffekte sind gefährlich, da sie den Klimawandel unberechenbar, nicht linear und schwer umkehrbar machen. Sie wirken tief in das System hinein, wobei die Troposphäre das zentrale Spielfeld ist.

Die Troposphäre ist kein passiver Beobachter des Klimageschehens, sondern Teil des Problems und Teil der Lösung. In ihr entscheidet sich, wie effizient die Erde Wärme verteilt, wie intensiv sich die globale Erwärmung auswirkt und ob Kipppunkte überschritten werden. Um das Klima zu verstehen, muss man die Troposphäre physikalisch, chemisch und dynamisch verstehen.

Menschlicher Einfluss auf die Troposphäre

Die Troposphäre war über Millionen von Jahre hinweg ein weitgehend stabiles System, das sich zwar ständig bewegte, aber im Gleichgewicht war. Doch seit der industriellen Revolution greift der Mensch immer intensiver in die unterste Atmosphäre ein. Heute ist klar: Durch Emissionen, Landwirtschaft, Verkehr, Abholzung und Technologien haben wir die Zusammensetzung, Dynamik und Energieverteilung in der Troposphäre massiv verändert. Diese Veränderungen bleiben nicht ohne Folgen. Sie wirken sich auf Wetterextreme, die Luftqualität, Gesundheitsrisiken und das globale Klimasystem aus.

Luftverschmutzung und ihre Folgen

Eine der sichtbarsten und spürbarsten Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Troposphäre ist die Luftverschmutzung. Vor allem in städtischen Ballungsräumen steigen die Konzentrationen von Schadstoffen mitunter erheblich an. Zu den häufigsten Emissionen gehören:

-

Feinstaub (PM2.5 und PM10): winzige Partikel aus Verkehr, Industrie, Heizanlagen und Landwirtschaft, die tief in die Lunge eindringen können.

-

Stickoxide (NOₓ): entstehen vor allem bei Verbrennung von Treibstoffen in Autos, Kraftwerken und Industrieanlagen.

-

Schwefeldioxid (SO₂): wird vor allem durch Kohlekraftwerke und Industrieprozesse freigesetzt.

-

Flüchtige organische Verbindungen (VOCs): entstehen bei der Verwendung von Farben, Lacken, Lösungsmitteln und im Verkehr.

-

Ozon (O₃): in Bodennähe kein natürliches Schutzschild, sondern ein Schadgas, das durch photochemische Reaktionen aus Stickoxiden und VOCs entsteht – besonders bei starker Sonneneinstrahlung.

Diese Schadstoffe sind nicht nur für smogartige Bedingungen verantwortlich, wie sie aus Großstädten bekannt sind, sondern haben auch tiefgreifende Auswirkungen auf Gesundheit, Vegetation und Klima. Weltweit sterben jedes Jahr mehrere Millionen Menschen vorzeitig an den Folgen schlechter Luftqualität. Ein großer Teil dieser Belastung spielt sich in der Troposphäre ab.

Zudem beeinflussen Schadstoffe den Strahlungshaushalt der Erde. Partikel wie Ruß oder Aerosole können Sonnenstrahlen reflektieren oder absorbieren und verändern damit das regionale Klima, beispielsweise durch Erwärmung oder Abkühlung bestimmter Luftschichten. Diese Effekte sind besonders schwer zu modellieren, da sie lokal sehr unterschiedlich ausfallen.

Geoengineering-Ideen und deren Risiken

Angesichts des Klimawandels rücken technologische Lösungsansätze, die direkt in die Troposphäre eingreifen, zunehmend in den Fokus – das sogenannte Geoengineering. Ziel dieser Methoden ist es, das Klima gezielt zu beeinflussen, beispielsweise durch Kühlung der Erde oder Veränderung von Niederschlagsmustern. Doch diese Ansätze sind umstritten.

Einige Beispiele:

-

Stratosphärische Aerosole (technisch auch nahe an der Troposphäre): Feine Schwefelpartikel sollen in großer Höhe ausgebracht werden, um Sonnenstrahlung zu reflektieren – ähnlich wie bei Vulkanausbrüchen.

-

Wolkenaufhellung (Marine Cloud Brightening): Hierbei werden Salzkristalle in tiefe Wolken injiziert, um deren Reflexion zu erhöhen.

-

CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre (Direct Air Capture): CO₂ wird aktiv aus der Luft der Troposphäre gefiltert und gespeichert.

Kritiker warnen, dass Geoengineering keine sichere Lösung ist, sondern ein riskantes Experiment mit einem hochkomplexen System darstellt. Die Folgen sind kaum vorhersagbar. So könnten Eingriffe in die Troposphäre zu Verschiebungen von Wettermustern, dem Ausfall von Monsunen, der Verstärkung von Dürren oder unbeabsichtigten Rückkopplungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass technische Lösungen als Ausrede dienen, um notwendige Emissionsreduktionen zu verzögern.

Einfluss des Flugverkehrs in großen Höhen

Der Luftverkehr hat einen spezifischen und messbaren Einfluss auf die Troposphäre, insbesondere auf ihre obere Schicht. Moderne Verkehrsflugzeuge fliegen in einer Höhe von 10 bis 12 km, also genau in der oberen Troposphäre bzw. unteren Stratosphäre. Dort hinterlassen sie gleich mehrere Spuren:

-

Kondensstreifen (Contrails): Sie entstehen, wenn heiße, feuchte Abgase der Triebwerke in der kalten, dünnen Luft kondensieren. Diese Streifen können sich zu Zirruswolken entwickeln, die Wärme in der Atmosphäre halten und zur Erwärmung beitragen.

-

Stickoxide (NOₓ): Diese reagieren mit Sauerstoff zu Ozon – einem kurzlebigen, aber sehr wirksamen Treibhausgas in der Troposphäre.

-

CO₂-Emissionen: Auch wenn der Flugverkehr „nur“ etwa 2–3 % der globalen CO₂-Emissionen ausmacht, ist sein klimatischer Effekt durch die Flughöhe deutlich höher – Fachleute sprechen vom sogenannten Radiative Forcing Index (RFI).

Insgesamt trägt der Flugverkehr pro Passagierkilometer deutlich mehr zum Klimawandel bei als beispielsweise der Bahn- oder Busverkehr. Und er wächst rasant. Der steigende Luftverkehr sorgt also nicht nur für mehr CO₂, sondern verändert durch Wolkenbildung, Luftverschmutzung und Temperaturveränderung in empfindlichen Luftschichten auch die Mikrostruktur der Troposphäre.

Der Mensch beeinflusst die Troposphäre auf vielfältige Weise: direkt durch Emissionen, indirekt durch Veränderungen des Klimasystems sowie zunehmend auch durch technologische Eingriffe. Diese unterste Atmosphärenschicht ist sensibel, reaktionsfreudig und gleichzeitig lebensnotwendig. Jede Veränderung, die wir dort verursachen, hat physikalische Konsequenzen – in Form von verschärftem Wetter, schlechter Luft, steigenden Temperaturen oder extremen Wetterereignissen. Die Frage ist nicht, ob wir die Troposphäre verändern, sondern wie bewusst, kontrolliert und verantwortungsvoll wir dies tun.

Forschung und Messmethoden

Die Troposphäre ist ständig in Bewegung und voller kurzfristiger sowie langfristiger Prozesse, die unser Wetter und Klima bestimmen. Um all dies zu verstehen und vor allem, um Vorhersagen treffen zu können, sind präzise Daten und leistungsfähige Methoden unerlässlich. Die Forschung zur Troposphäre hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Sie basiert auf einem weltweiten Netzwerk aus Messstationen, Ballons, Flugzeugen, Satelliten und Modellen. Diese liefern zusammen ein immer feineres Bild dieser dynamischen Schicht.

Wetterballons und Radiosonden

Mit einfachen Ballons steigt die Wissenschaft in die Troposphäre auf und sammelt dort lebenswichtige Daten. Diese sogenannten Radiosonden sind kleine Messgeräte, die an wetterfesten Gasballons hängen. Sie sind in der Lage, Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit bis in eine Höhe von etwa 35 km zu erfassen. Der Hauptfokus liegt dabei auf der Troposphäre.

Radiosonden liefern ein vertikales Profil der Atmosphäre und somit Daten aus verschiedenen Luftschichten und nicht nur aus Bodennähe. Mithilfe dieser Daten können Inversionsschichten, Feuchtigkeitszonen, Windrichtungen und Stabilitätsverhältnisse analysiert werden. Genau diese Informationen sind für Wettermodelle, Sturmwarnungen, Flugplanung und Klimaforschung entscheidend.

Weltweit steigen täglich über 1.000 Wetterballons auf, meist um 0:00 Uhr und 12:00 Uhr UTC, um eine lückenlose Beobachtung zu ermöglichen. In Kombination mit bodengestützten Daten ergibt sich daraus ein dreidimensionales Bild der Atmosphäre.

Satelliten und Fernerkundung

Auch aus dem All blicken wir täglich in die Troposphäre – mit hoch entwickelten Wettersatelliten, die Temperaturverteilungen, Wolkenstrukturen, Feuchtigkeitsprofile und Spurengaskonzentrationen messen. Es gibt zwei Arten:

-

Geostationäre Satelliten wie Meteosat, die sich immer über dem gleichen Punkt auf der Erde befinden und kontinuierlich Bilder liefern – ideal zur Überwachung von Sturmentwicklung, Wolkenbewegung oder Blitzaktivität.

-

Polare Satelliten wie NOAA oder MetOp, die die Erde auf einer Nord-Süd-Bahn umrunden und so globale, hochauflösende Datensätze erstellen.

Diese Satelliten messen nicht direkt, was in der Troposphäre passiert, sondern erfassen Strahlung in verschiedenen Wellenlängenbereichen, aus denen auf Temperatur, Feuchte und Gasgehalte geschlossen wird. Das Verfahren nennt sich Fernerkundung.

Ein Beispiel: Mikrowellensensoren können durch Wolken „sehen“ und Feuchtigkeitsverteilungen in der Troposphäre erfassen. Infrarotsensoren liefern Temperaturprofile. Neuere Instrumente erfassen sogar Konzentrationen von Methan, CO₂ oder Ozon in verschiedenen Höhen.

Diese Technologien ermöglichen eine globale, kontinuierliche Überwachung der Troposphäre – und sind unverzichtbar für Wettermodelle und die Klimaforschung.

Computermodelle und Vorhersagen

Ohne Klimamodelle gäbe es keine belastbaren Prognosen – und diese stützen sich maßgeblich auf das Verhalten der Troposphäre. Modelle sind mathematische Simulationen, die die physikalischen Prozesse der Atmosphäre nachbilden – z. B. Temperaturverteilung, Luftdruck, Feuchtigkeit, Windsysteme und Strahlungsaustausch.

Es gibt zwei Haupttypen:

-

Wettervorhersagemodelle (z. B. ICON, GFS, ECMWF): Sie berechnen in Echtzeit, wie sich die Troposphäre in den nächsten Stunden und Tagen entwickeln wird. Dabei nutzen sie aktuelle Messdaten als Ausgangspunkt und rechnen anhand physikalischer Gleichungen voraus.

-

Klimamodelle (z. B. CMIP6): Sie simulieren langfristige Entwicklungen – über Jahre bis Jahrzehnte – und sind entscheidend, um Szenarien des Klimawandels zu analysieren.

Moderne Supercomputer verarbeiten Milliarden Datenpunkte, um Wetterlagen zu simulieren. Die Qualität dieser Modelle hängt dabei entscheidend von der Datendichte ab, insbesondere in der Troposphäre. Je mehr Messungen vorliegen – vertikal und horizontal –, desto genauer wird die Prognose.

Zusätzlich gibt es Reanalyse-Datensätze, bei denen historische Beobachtungen mit modernen Modellen kombiniert werden. Diese Datensätze (wie ERA5) bieten einen konsistenten Rückblick auf das Wetter und Klima der letzten Jahrzehnte – ein wertvolles Werkzeug für die Klimaforschung.

Die Erforschung der Troposphäre ist heute ein hochpräzises Zusammenspiel aus direkten Messungen, Fernerkundung und Modellierung. Sie liefert nicht nur Wetterprognosen, sondern ist auch zentral für die Einschätzung globaler Klimarisiken. Die Troposphäre ist ein dynamisches System – und nur durch konsequente, weltweite Beobachtung können wir verstehen, wie sie sich verändert und wie wir auf diese Veränderungen reagieren sollten.

Die Troposphäre im Alltag: Unsichtbar, aber ständig präsent

Wir sehen sie nicht. Wir nehmen sie selten bewusst wahr. Und doch bestimmt die Troposphäre unseren Alltag jeden einzelnen Tag – vom Moment, in dem wir das Fenster öffnen, bis zum Wetterbericht abends im Fernsehen. Die Prozesse in dieser dünnen Luftschicht beeinflussen unsere Kleidung, unsere Gesundheit, unsere Ernährung und unsere Sicherheit. Man kann sagen: Die Troposphäre ist der unsichtbare Hintergrundcode des Lebens auf der Erde.

Warum Wetterberichte so wichtig sind

Was wir morgen anziehen, ob wir das Auto stehen lassen, die Ernte einfahren oder ein Festival absagen – all das hängt vom Wetter ab. Und das Wetter entsteht in der Troposphäre. Die Wettervorhersage ist also nichts anderes als der Versuch, die kurzfristige Entwicklung der Troposphäre präzise vorherzusagen.

Dank Satelliten, Wetterballons, Bodenstationen und Supercomputern können Meteorologen heute immer genauere Prognosen liefern – für Temperaturen, Windrichtungen, Regenwahrscheinlichkeiten oder Gewitterrisiken. Diese Informationen sind nicht nur für Privatpersonen relevant, sondern essenziell für Wirtschaft, Verkehr und Katastrophenschutz.

Ein paar Beispiele:

-

Landwirtschaft: Landwirte müssen wissen, ob in den nächsten Tagen Frost, Hitze oder Starkregen droht – ihre Ernte hängt davon ab.

-

Verkehr: Starker Wind, Nebel oder Schnee können Flug- und Straßenverkehr lahmlegen oder gefährlich machen.

-

Katastrophenvorsorge: Frühwarnsysteme für Orkane, Starkregen oder Hitzewellen basieren auf Daten aus der Troposphäre und können Menschenleben retten.

Jeder Wetterbericht ist eine Art Sprachrohr der Troposphäre, das uns sagt, was sie als Nächstes plant.

Gesundheitliche Auswirkungen durch Luftqualität

Auch die Luft, die wir atmen, ist Teil der Troposphäre – und sie ist nicht immer gesund. Vor allem in Städten oder in der Nähe von Industriegebieten kann die Luft stark mit Schadstoffen belastet sein: Feinstaub, Ozon, Stickoxide oder Schwefeldioxid. Diese Stoffe lagern sich in der unteren Troposphäre ab – genau dort, wo wir uns aufhalten.

Gesundheitliche Folgen sind zahlreich:

-

Reizungen der Atemwege

-

Asthmaanfälle

-

Herz-Kreislauf-Probleme

-

Langfristige Lungenschäden

-

Höheres Risiko für Schlaganfälle und Krebs

Besonders gefährlich ist Ozon in Bodennähe, das sich an heißen Sommertagen bildet. Es reizt die Schleimhäute und kann bei körperlicher Anstrengung – etwa beim Sport – zu Atemnot führen. Auch Feinstaub, der tief in die Lunge und sogar in den Blutkreislauf eindringt, wird von der WHO als hochgefährlich eingestuft.

Moderne Städte versuchen daher, Luftqualitätsmessungen in Echtzeit anzubieten – oft über Apps oder Onlineportale. Diese beruhen auf Messungen aus der Troposphäre und helfen empfindlichen Gruppen (z. B. Kindern, Älteren, Asthmatikern), sich zu schützen.

Bedeutung für Landwirtschaft und Wirtschaft

Die Troposphäre beeinflusst nicht nur unsere persönliche Planung, sondern ganze Wirtschaftsbereiche. Besonders stark betroffen sind:

-

Landwirtschaft: Temperatur, Niederschlag, Frost, Sonnenschein – alles, was in der Troposphäre passiert, entscheidet über Ertrag oder Misserfolg. Ein einziger Hagelsturm kann eine komplette Ernte zerstören.

-

Energiebranche: Solaranlagen und Windparks sind direkt vom Wetter abhängig. Die Produktion erneuerbarer Energien lässt sich nur dann stabil planen, wenn sich troposphärische Prozesse gut vorhersagen lassen.

-

Versicherungen: Wetterextreme wie Stürme, Überschwemmungen oder Dürreperioden verursachen enorme Schäden. Versicherungen kalkulieren ihre Risiken auf Basis von Klimamodellen, die auf troposphärischen Daten beruhen.

-

Tourismus: Schnee im Winter, Sonne im Sommer – die Reisebranche ist hochgradig wetterabhängig. Wetterprognosen steuern nicht nur Urlaubsentscheidungen, sondern auch Investitionen in Skigebiete, Hotels oder Outdoor-Angebote.

-

Bauwesen: Bauprojekte müssen mit Wetterfenstern kalkulieren. Regen, Wind oder Hitze können Bauphasen verzögern oder Gefahren auf Baustellen erhöhen.

Sogar scheinbar „wetterunabhängige“ Branchen wie die Finanzwirtschaft oder der Einzelhandel reagieren auf troposphärische Prozesse: Von der Nachfrage nach Klimaanlagen über Heizkostenabrechnungen bis hin zu Lieferketten, die durch Stürme unterbrochen werden können.

Auch wenn wir sie nicht sehen, ist die Troposphäre in unserem Alltag dauerpräsent. Sie beeinflusst, wie wir leben, was wir atmen, was wir essen, wie wir arbeiten und wie wir uns schützen müssen. In einer Welt, die immer stärker von Wetterextremen und Klimarisiken geprägt ist, wird das Bewusstsein für diese unsichtbare Schicht über unseren Köpfen immer wichtiger. Wer ihre Sprache versteht – über Wetterberichte, Warnsysteme und Messdaten –, ist besser vorbereitet auf das, was kommt.

Die Troposphäre – Unser fragiles Wettersystem

Die Troposphäre ist mehr als nur der „untere Teil der Atmosphäre“ – sie ist unser Lebensraum, unser Schutzschild und unser Frühwarnsystem. Sie reguliert das Wetter, transportiert Energie und reagiert empfindlich auf jede Veränderung. In Zeiten des Klimawandels wird es umso wichtiger, diese Schicht zu verstehen, zu beobachten und zu schützen. Denn was in der Troposphäre passiert, bleibt nicht in der Luft – es betrifft uns alle.

FAQ zur Troposphäre

Was ist der Unterschied zwischen Troposphäre und Stratosphäre?

Die Troposphäre ist die

unterste Atmosphärenschicht, in der Wetter entsteht. Die Stratosphäre liegt darüber und enthält die Ozonschicht

– dort gibt es kaum Wetterbewegung.

Wie beeinflusst die Troposphäre das Klima?

Sie reguliert Temperatur, Feuchtigkeit und

Luftzirkulation – das sind die Hauptfaktoren für Wetter und langfristige Klimatrends.

Warum nimmt die Temperatur mit der Höhe in der Troposphäre ab?

Weil die Luft sich von der

Erdoberfläche aufheizt und mit zunehmender Höhe weniger dicht wird – sie kann also weniger Wärme

speichern.

Wie wird die Troposphäre gemessen?

Mit Wetterballons, Satelliten, Flugzeugen und

Bodenstationen. Diese Daten werden in Wettermodellen verarbeitet.

Ist der Mensch schuld an Veränderungen in der Troposphäre?

Ja. Emissionen aus Verkehr,

Industrie und Landwirtschaft beeinflussen die Zusammensetzung und das Temperaturverhalten dieser Schicht.