Downburst: Das zerstörerische Phänomen am Himmel – Ursachen, Auswirkungen und Schutzmaßnahmen

Wenn plötzlich starker Wind mit brachialer Gewalt aus den Wolken bricht, sprechen Meteorologen von einem Downburst - ein Phänomen, das oft unterschätzt wird, aber verheerende Folgen haben kann. Obwohl viele Menschen mit dem Begriff wenig anfangen können, richtet ein Downburst enorme Schäden an, besonders wenn er überraschend auftritt. In diesem Artikel beleuchten wir, wie ein Downburst entsteht, welche Risiken er birgt, wie man sich schützen kann und warum es in Zukunft noch wichtiger wird, dieses Wetterphänomen zu verstehen.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist ein Downburst?

- Entstehung eines Downbursts

- Auswirkungen eines Downbursts

- Historische Beispiele und bekannte Fälle

- Erkennung und Vorhersage

- Schutz- und Vorsorgemaßnahmen

- Zukunftsausblick: Downbursts im Klimawandel

- Warum Downbursts ernst genommen werden müssen

- FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Downbursts

Was ist ein Downburst?

Definition und Abgrenzung

Ein Downburst ist ein lokales Unwetterereignis, bei dem kalte Luftmassen mit enormer Geschwindigkeit aus einer Gewitterwolke herabstürzen. Im Gegensatz zu Tornados, die durch rotierende Luftsäulen gekennzeichnet sind, bewegt sich die Luft bei einem Downburst vertikal nach unten, trifft auf den Boden und breitet sich dann radial aus.

Downbursts werden oft mit Tornados verwechselt, da sie ähnliche Schäden anrichten können. Während der Tornado jedoch eine rotierende, schmale Schneise zieht, breitet sich die Zerstörung beim Downburst fächerartig aus. Microbursts sind ebenfalls Unterformen von Downbursts, jedoch mit einem kleineren Wirkungsbereich.

Arten von Downbursts

Meteorologen unterscheiden je nach Ausdehnung des Ereignisses im Wesentlichen zwischen Microbursts und Macrobursts. Microbursts haben eine Ausdehnung von weniger als vier Kilometern, können aber Windgeschwindigkeiten von über 250 km/h erreichen. Diese lokalen Stürme dauern meist nur wenige Minuten, reichen aber aus, um Dächer abzudecken oder Flugzeuge in Schwierigkeiten zu bringen.

Macrobursts hingegen betreffen größere Gebiete und können länger als 20 Minuten andauern. Sie hinterlassen ein größeres Schadensfeld, was vor allem für urbane Gebiete gravierende Folgen hat. Trotz dieser Unterschiede ist die physikalische Ursache bei beiden Arten gleich.

Entstehung eines Downbursts

Physikalische Grundlagen

Die Entstehung eines Downbursts beginnt mit kalter, schwerer Luft in Gewitterwolken, die plötzlich an Geschwindigkeit gewinnt. Dabei spielen mehrere physikalische Prozesse zusammen, die in ihrer Summe für die extreme Dynamik sorgen.

Zunächst steigt feuchtwarme Luft von der Erdoberfläche auf. Beim Aufsteigen kühlt sie ab, der Wasserdampf kondensiert und es bilden sich Wolken. Dabei wird Wärme frei, die den Auftrieb weiter antreibt. Gleichzeitig setzt in höheren Luftschichten eine andere Entwicklung ein: Dort bildet sich aus verdunstendem Regenwasser und schmelzendem Hagel ein Kaltluftreservoir.

Besonders wichtig ist dabei die so genannte Verdunstungskühlung. Regentropfen und Eiskristalle in der Wolke beginnen zu verdunsten, sobald sie trockene Luftschichten durchqueren. Dieser Prozess entzieht der Umgebung Wärme und kühlt die Luftmasse weiter ab. Da kalte Luft schwerer ist als warme, sinkt sie schließlich mit zunehmender Geschwindigkeit ab.

Was zunächst unspektakulär klingt, entwickelt im Zusammenspiel mit der Schwerkraft ein enormes Potenzial. Die kalte, dichte Luft wird quasi durch ihr eigenes Gewicht beschleunigt und rast förmlich aus der Wolke in Richtung Boden. Je größer der Temperaturunterschied zur Umgebung ist, desto schneller wird dieser Abwind.

Ein weiterer verstärkender Effekt ist die Kompression: Während die Luftmasse absinkt, wird sie zusammengedrückt und weiter beschleunigt. So erreicht der Luftstrom am Boden oft Geschwindigkeiten von über 150 km/h.

Meteorologische Bedingungen

Nicht jedes Gewitter führt zu einem Downburst, aber bestimmte Wetterbedingungen begünstigen das Phänomen. Besonders kritische Faktoren sind große Temperaturunterschiede zwischen den verschiedenen Luftschichten und eine trockene mittlere Luftschicht, die die Verdunstungskühlung begünstigt.

Downbursts treten typischerweise an heißen Sommertagen auf, wenn sich die bodennahe Luft stark erwärmt. Die darüber liegende trockene Luftschicht begünstigt die Verdunstung der Regentropfen und sorgt so für eine zusätzliche Abkühlung der absinkenden Luftmassen.

Ein weiterer Indikator ist die Labilität der Atmosphäre. Bei einer labilen Schichtung der Atmosphäre herrscht ein Ungleichgewicht, das zu starken Auf- und Abwinden führt. In diesem labilen Umfeld können sich Abwinde besonders explosiv entwickeln.

Auch geografische Gegebenheiten spielen eine Rolle. Flache Landschaften oder weite Ebenen bieten der auf den Boden auftreffenden Luft wenig Widerstand, so dass sich die Luftmassen ungehindert radial ausbreiten können. In gebirgigen Regionen hingegen wird die Ausbreitung der Luftströmungen durch das Gelände kanalisiert, was lokal zu noch höheren Windgeschwindigkeiten führen kann.

Häufig sind Downbursts auch in sogenannte Gewitterlinien oder Superzellen eingebettet, die eine besonders starke Konvektion aufweisen. Bei diesen Wetterlagen sind die Zutaten für einen Downburst nahezu perfekt gemischt.

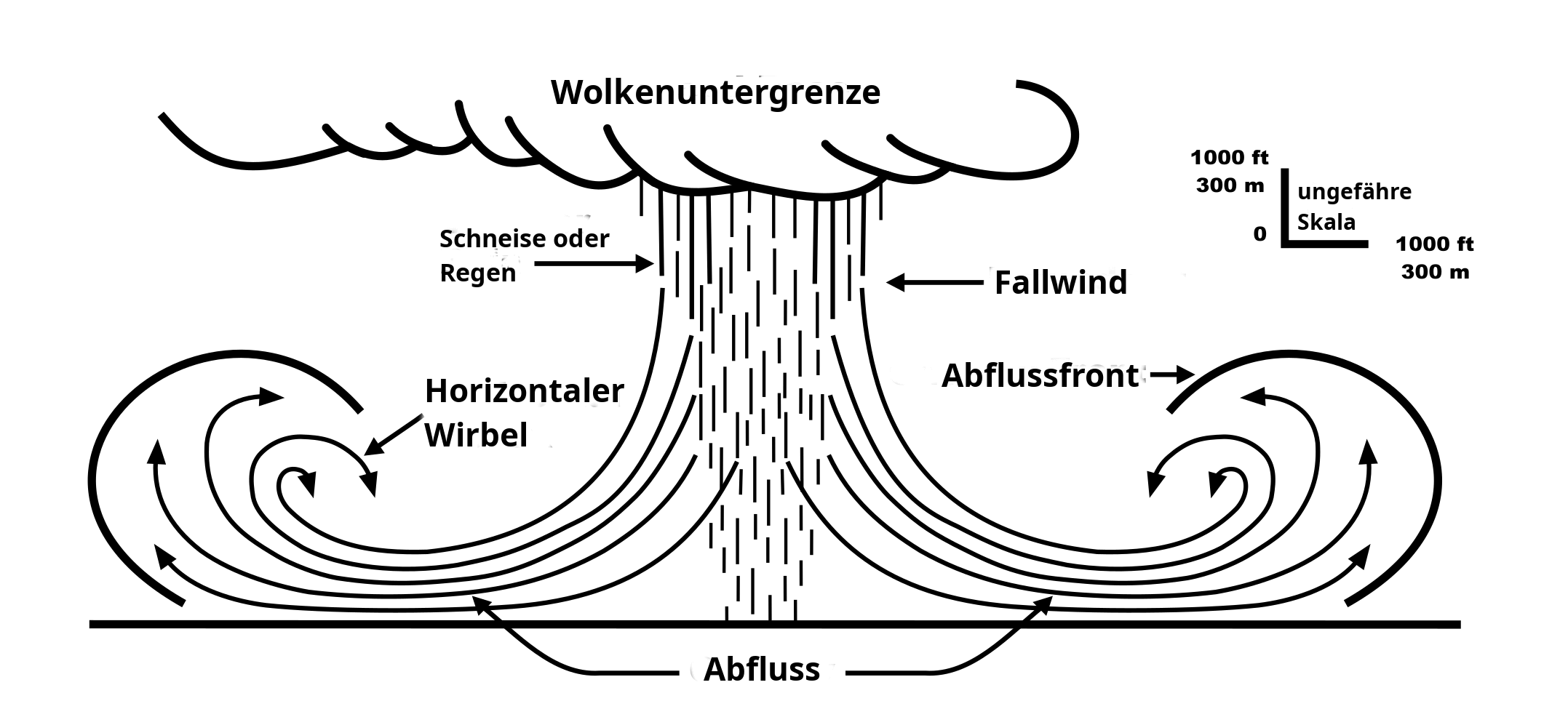

Ablauf des Downbursts

Von der Wolke bis zum Boden verläuft der Downburst in mehreren deutlich unterscheidbaren Phasen. Sobald sich in der Gewitterwolke eine ausreichend kalte Luftmasse gebildet hat, beginnt die so genannte Initialphase. In dieser ersten Phase sinkt die Kaltluft langsam nach unten, verstärkt durch ihr Eigengewicht und den Temperaturunterschied zur Umgebungsluft.

Darauf folgt die Beschleunigungsphase, in der die Luft durch Gravitation und Kompression zunehmend an Geschwindigkeit gewinnt. Je stärker die Verdunstungskühlung und je größer der Höhenunterschied, desto stärker ist die Beschleunigung. Es entstehen extrem starke Fallwinde, die sich in Bodennähe weiter verdichten.

Schließlich erreicht die Kaltluft den Boden und es beginnt die Aufprallphase. In diesem Moment wird die gesamte Energie der absinkenden Luftmassen schlagartig freigesetzt. Da die Kaltluft nicht weiter nach unten ausweichen kann, breitet sie sich explosionsartig horizontal aus. Meteorologen sprechen hier vom Outflow, der für die eigentliche Zerstörung verantwortlich ist.

Bemerkenswert ist, dass diese horizontale Ausbreitung asymmetrisch erfolgen kann - je nach vorherrschender Windrichtung oder Geländeprofil. Deshalb hinterlassen Downbursts oft ein chaotisches Zerstörungsbild, das aber dennoch charakteristische Spuren aufweist: nach außen gedriftete Trümmer und abgebrochene Äste, die radial vom Auftreffpunkt der Kaltluft weg weisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Downburst durch das Zusammenspiel von Verdunstungskühlung, Gravitation, atmosphärischer Instabilität und Kompressionsbeschleunigung entsteht. Innerhalb weniger Minuten wird aus einem unsichtbaren Prozess in der Wolke eine sichtbare Naturgewalt, die am Boden enorme Schäden anrichten kann.

Auswirkungen eines Downbursts

Ein Downburst hinterlässt keine sanften Spuren - er kommt plötzlich und entfaltet in kürzester Zeit eine zerstörerische Kraft. Die Folgen sind ebenso vielfältig wie dramatisch: von schweren Sachschäden über lebensbedrohliche Situationen bis hin zu massiven Störungen des Luftverkehrs. Die Wucht der herabstürzenden Luftmassen kann in Sekundenschnelle weitreichende Katastrophen auslösen.

Schäden an Infrastruktur

Die Auswirkungen eines Downbursts reichen von umgestürzten Bäumen bis zur Zerstörung ganzer Straßenzüge. Besonders häufig sind Dächer betroffen, die durch den plötzlich auftretenden Wind abgedeckt werden. Dabei reicht oft schon ein einziger Windstoß aus, um Dachziegel zu lösen oder ganze Dachteile abzureißen. Auch Fenster und Fassaden geraten unter Druck, wenn der Wind direkt auf die Gebäudeseiten trifft.

Ein ebenso großes Problem stellen Stromleitungen dar. Bäume, die unter der Windkraft abbrechen, stürzen auf Leitungen und verursachen Stromausfälle, die ganze Stadtteile lahm legen können. In ländlichen Gebieten dauern solche Ausfälle mitunter mehrere Tage, da zerstörte Freileitungen mühsam wieder repariert werden müssen.

Nicht zu unterschätzen ist auch die Gefahr für Fahrzeuge. Auf Freiflächen abgestellte Wohnmobile, Anhänger oder Lastwagen kippen durch die Wucht eines Downbursts leicht um. Herumfliegende Trümmerteile wie Dachziegel oder Äste verursachen zudem erhebliche Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden.

Besonders gefährdet sind Baustellen, wo Kräne, Gerüste oder ungesicherte Baumaterialien zu Gefahrenquellen werden. Oft wird die Kurzfristigkeit solcher Ereignisse unterschätzt - innerhalb weniger Minuten kann ein ganzer Rohbau verwüstet sein.

Auswirkungen auf die Luftfahrt

Für die Luftfahrt ist ein Downburst eines der gefährlichsten Wetterphänomene. Der Grund dafür ist einfach: Die plötzlichen, extremen Änderungen der Windgeschwindigkeit und -richtung - insbesondere die so genannte Windscherung - bringen Flugzeuge bei Start oder Landung in eine äußerst kritische Situation.

Ein anschauliches Beispiel ist der tragische Absturz des Delta-Airlines-Fluges 191 in Dallas-Fort Worth im Jahr 1985. Ein unerwarteter Microburst während der Landephase ließ das Flugzeug innerhalb weniger Sekunden an Höhe verlieren. Trotz aller Bemühungen der Piloten konnte die Maschine nicht mehr gerettet werden. Dieses Unglück führte zu einem Umdenken in der Luftfahrtindustrie: Flughäfen werden seither zunehmend mit hochmodernen Windscherungswarnsystemen ausgestattet.

Doch trotz des technischen Fortschritts bleibt die Herausforderung bestehen. Downbursts sind schwer vorherzusagen und noch schwerer zu erkennen, wenn sie sich direkt über dem Flughafen bilden. Vor allem Piloten kleinerer Maschinen, die nicht über die ausgefeilte Sensorik großer Verkehrsflugzeuge verfügen, laufen Gefahr, von einem plötzlichen Abwind überrascht zu werden.

Auch am Boden sind Flughäfen gefährdet. Gepäckwagen, leichte Flugzeugteile oder Tankfahrzeuge können durch den Wind verschoben oder umgeworfen werden. Dadurch entstehen zusätzliche Gefahren für das Bodenpersonal und andere Flugzeuge in der Nähe.

Menschliche Risiken

Auch für Menschen, die sich im Freien aufhalten, stellen Downbursts eine erhebliche Gefahr dar. Das Tückische daran: Oft kündigen sich Downbursts nicht lange im Voraus an. Eine scheinbar ruhige Wetterlage kann sich innerhalb weniger Minuten in ein lebensbedrohliches Szenario verwandeln.

Open-Air-Veranstaltungen sind besonders gefährdet. Bühnenaufbauten, Zelte und Besuchertribünen bieten dem Wind Angriffsflächen. Herumfliegende Trümmer und umstürzende Bauteile gefährden Besucher und Personal gleichermaßen. Immer wieder geraten Festivals oder Sportveranstaltungen im Freien nach Downburst-Ereignissen in die Schlagzeilen.

Auch im privaten Bereich lauern Gefahren. So bieten Zelte und leichte Wohnwagen beim Campen kaum Schutz vor einem Downburst. Viele Menschen unterschätzen die Kraft des Windes und suchen nicht rechtzeitig Schutz in stabileren Unterkünften.

Auch Spaziergänger, Radfahrer oder Autofahrer, die sich zufällig in einem betroffenen Gebiet aufhalten, geraten schnell in Gefahr. Bäume entlang von Straßen oder Wanderwegen können innerhalb von Sekunden entwurzelt werden, herabstürzende Äste oder umstürzende Bäume können zu schweren Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Nicht zu vergessen ist die psychische Belastung. Die Plötzlichkeit und Überwältigung eines Windwurfs führt häufig zu Panikreaktionen. Wer unvorbereitet ist, reagiert nicht immer besonnen, was wiederum die Gefahr erhöht.

Historische Beispiele und bekannte Fälle

Einige der schwersten Downbursts der Geschichte zeigen eindrucksvoll, wie massiv die Zerstörungskraft dieses Phänomens sein kann. Während viele Menschen bei extremen Wetterereignissen zuerst an Tornados oder Hurrikane denken, ist der Downburst oft der eigentliche Verursacher - nur schwieriger zu erkennen. Werfen wir einen Blick auf einige markante Fälle aus aller Welt, um die tatsächliche Bedrohung besser zu verstehen.

Dallas-Fort Worth, 1985: Tragischer Flugzeugabsturz durch Microburst

Der wohl bekannteste und tragischste Fall ereignete sich am 2. August 1985 in Dallas-Fort Worth, Texas, USA. Flug 191 der Delta Airlines, eine Lockheed L-1011 TriStar, näherte sich bei Regen und Gewitter dem Flughafen zur Landung. Was die Crew nicht wusste: Direkt auf der Anflugroute lauerte ein Microburst.

Innerhalb weniger Sekunden erfasste der Abwind die Maschine. Zuerst wurde sie durch einen starken Rückenwind beschleunigt, dann sofort durch einen abrupten Gegenwind stark abgebremst. Diese Kombination brachte das Flugzeug in einen unkontrollierbaren Sinkflug. Die Piloten hatten keine Chance mehr. Beim Aufprall zerbrach die Maschine, 137 Menschen verloren ihr Leben.

Das Unglück war ein Wendepunkt in der Geschichte der Luftfahrt. Die Analyse zeigte, wie schwerwiegend die Auswirkungen eines Microbursts auf Flugzeuge sein können. Als direkte Konsequenz wurden weltweit Windscherungswarnsysteme auf Flughäfen eingeführt und Piloten intensiv im Umgang mit solchen Extrembedingungen geschult.

Australien: Downbursts in Brisbane und Sydney

Auch in Australien haben Downbursts immer wieder massive Schäden verursacht. Besonders eindrucksvoll war ein Ereignis im November 2014 in Brisbane. Ein starker Superzellen-Gewitterkomplex erzeugte mehrere Microbursts, die in kurzer Zeit Hunderte von Bäumen entwurzelten, Dächer abdeckten und ganze Straßenzüge verwüsteten.

In einigen Stadtteilen erreichten die Böen Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h. Fensterscheiben zerbarsten, Ampeln wurden aus der Verankerung gerissen. Die Polizei berichtete von mehr als 2.000 Notrufen innerhalb weniger Stunden. Besonders bemerkenswert war, dass viele Anwohner den Sturm als Tornado beschrieben, obwohl es sich meteorologisch eindeutig um einen Downburst handelte.

Auch Sydney wurde mehrfach getroffen. Im Dezember 2015 traf ein besonders heftiger Downburst den Westen der Stadt. Innerhalb weniger Minuten entstanden Schäden in Millionenhöhe. Dächer wurden abgedeckt, zahlreiche Fahrzeuge beschädigt und der Flugverkehr am Flughafen Sydney musste vorübergehend eingestellt werden.

Deutschland: Der Pfingststurm Ela, 2014

Auch Deutschland blieb nicht verschont. Ein markantes Beispiel ist der Pfingststurm Ela, der am 9. Juni 2014 über Nordrhein-Westfalen hinwegfegte. Besonders betroffen waren das Ruhrgebiet und Düsseldorf.

Ela war kein klassischer Sturm mit lang anhaltenden Winden, sondern ein Gewittersystem mit massiven Fallböen. In Düsseldorf und Essen wurden innerhalb von Minuten hunderte Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt und Straßen blockiert. Der Bahnverkehr kam fast vollständig zum Erliegen, mehr als eine Million Menschen waren zeitweise ohne Strom.

Meteorologen analysierten später die Schadensmuster und kamen zu dem Ergebnis, dass die größten Verwüstungen durch lokal begrenzte Fallböen verursacht wurden. Besonders auffällig war das sogenannte "Fächermuster" der umgestürzten Bäume - ein klassisches Indiz für die radiale Ausbreitung der Luftmassen eines Downbursts.

Weitere internationale Fälle: Indien, China und Brasilien

Weltweit gibt es zahlreiche weitere Beispiele. In Indien zum Beispiel sind Downbursts ein regelmäßiges Phänomen während der Monsunzeit. Im Jahr 2018 kam es in Rajasthan zu einem schweren Downburst, der innerhalb weniger Minuten mehr als 100 Häuser zerstörte und Dutzende Menschenleben forderte.

Auch in China wurden in den letzten Jahren vermehrt Downbursts registriert, insbesondere im Zusammenhang mit tropischen Gewittern. In der Provinz Guangdong fegte 2020 ein besonders starker Downburst über eine Industrieregion, brachte Fabrikdächer zum Einsturz und verursachte schwere Schäden an der Stromversorgung.

Brasilien erlebte 2016 in São Paulo einen Downburst, der das öffentliche Leben lahmlegte. Neben Gebäudeschäden kam es in der Metropole zu massiven Stromausfällen und einem weitgehenden Stillstand des Verkehrs.

Warum diese Fälle wichtig sind

Diese historischen Beispiele machen deutlich: "Downbursts" sind kein regional begrenztes Problem. Sie treten weltweit in ganz unterschiedlichen Klimazonen und Landschaften auf. Besonders tückisch ist, dass sie in Städten ebenso verheerend sein können wie in ländlichen Gebieten.

Die Fälle zeigen auch, wie wichtig es ist, diese Ereignisse richtig zu identifizieren. Nicht selten werden Fallböen fälschlicherweise als Tornados eingestuft, was zu einer Unterschätzung des Risikos in der Öffentlichkeit führt. Nur wenn wir die Natur von Downbursts verstehen, können wir geeignete Schutzmaßnahmen entwickeln und die Menschen rechtzeitig warnen.

Erkennung und Vorhersage

Downbursts sind kurzfristige Ereignisse, aber das bedeutet nicht, dass man ihnen völlig ausgeliefert ist. Die meteorologische Forschung hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht und die Fähigkeit, diese zerstörerischen Fallwinde zu erkennen, ist heute viel besser. Dennoch bleiben Herausforderungen: Downbursts entstehen schnell und sind schwer vorherzusagen, da sie sehr lokal auftreten. Dennoch gibt es Instrumente und Methoden, die helfen, gefährliche Situationen frühzeitig zu erkennen und Leben zu retten.

Wetterradar und Messtechnik

Dank moderner Radartechnik können Downbursts heute besser erkannt werden, bevor sie Schaden anrichten. Insbesondere Doppler-Radarsysteme haben sich als unverzichtbares Werkzeug etabliert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Radargeräten, die nur die Position und Intensität des Niederschlags anzeigen, messen Doppler-Radargeräte zusätzlich die Geschwindigkeit und Richtung der Luftbewegung innerhalb der Gewitterzelle.

Kommt es in einem Gewitter plötzlich zu starken Abwärtsbewegungen der Luft, die sich in Bodennähe schnell ausbreiten, registriert das Radar diese Bewegungsmuster. So können die Meteorologen erkennen, dass sich ein Downburst zusammenbraut, auch wenn er vom Boden aus noch nicht zu sehen ist.

Ergänzt wird diese Technik durch mobile Messstationen, so genannte Dropsonden, die aus Flugzeugen oder Ballons abgeworfen werden. Sie messen direkt vor Ort Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung in verschiedenen Höhen. Solche präzisen Daten helfen, kritische Luftschichten mit hoher Instabilität zu identifizieren.

Vor allem bei großräumigen Wettersystemen liefern Satelliten wertvolle Informationen. Sie erkennen Temperaturunterschiede zwischen der Ober- und Unterseite von Gewittern, was auf mögliche Abwinde hindeuten kann. Allerdings sind Satellitendaten in der Regel weniger detailliert als bodengestützte Radarmessungen und daher eher für die großräumige Überwachung geeignet.

Ein weiteres wichtiges Werkzeug ist das Windprofiler-Radar, das kontinuierlich die Windgeschwindigkeit in der Atmosphäre misst. Damit können Meteorologen frühzeitig Trends erkennen, zum Beispiel zunehmende Windscherungen oder rasche Kaltlufteinbrüche in Gewitterzellen.

Warnsysteme und Frühwarnungen

Frühwarnsysteme können Leben retten, wenn sie schnell und zuverlässig warnen. Sobald Radardaten auf die Entstehung eines Downbursts hinweisen, warnen die Wetterdienste über verschiedene Kanäle. Dazu gehören Apps, SMS-Dienste, Radiodurchsagen und Push-Nachrichten.

Viele Länder nutzen heute so genannte Nowcasting-Systeme, die kurzfristige Wettervorhersagen für die nächsten Minuten bis Stunden liefern. Diese Systeme verarbeiten Echtzeitdaten von Radar, Satelliten und Bodenstationen und erstellen daraus hochpräzise Vorhersagen. Gerade bei Downbursts, die sich innerhalb von 10 bis 30 Minuten entwickeln, ist diese schnelle Reaktionsfähigkeit entscheidend.

Weltweit setzen Flughäfen auch auf eigene Windscherungswarnsysteme. Moderne Laser- und Mikrowellenmessgeräte, so genannte LIDAR- und SODAR-Systeme, erfassen kleinste Veränderungen der Luftströmungen entlang der Start- und Landebahnen. Diese Technik hat sich als besonders effektiv erwiesen, da sie auch kleinräumige Windscherungen und Downbursts in Echtzeit erkennt.

Trotz dieser technologischen Fortschritte bleibt die Vorhersage von Downbursts eine Herausforderung. Dies liegt vor allem daran, dass ihre Entstehung stark von lokalen Faktoren wie der Feuchtigkeit in bestimmten Luftschichten oder der genauen Temperaturverteilung abhängt. Während großräumige Gewitter oft frühzeitig erkannt werden, entwickelt sich ein Downburst oft erst wenige Minuten vor dem Ereignis sichtbar.

Um diese Lücke zu schließen, arbeiten Meteorologinnen und Meteorologen an immer besseren Modellen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen werden riesige Datenmengen analysiert, um feinere Muster zu erkennen, die auf die Entstehung eines Downbursts hindeuten. Erste Ergebnisse sind vielversprechend: KI-gestützte Systeme können die Wahrscheinlichkeit eines Downbursts bei bestimmten Wetterlagen genauer vorhersagen als herkömmliche Modelle.

Letztlich hängt die Wirksamkeit von Warnsystemen aber nicht nur von der Technik ab, sondern auch davon, wie schnell und eindeutig die Warnungen bei den Menschen ankommen. Besonders wichtig ist, dass Warnmeldungen eindeutig sind und Handlungsempfehlungen geben - zum Beispiel: „Sofort Schutz in einem festen Gebäude suchen“. Klare Kommunikation kann im Ernstfall den Unterschied zwischen Sicherheit und Gefahr ausmachen.

Zusammenfassung des Abschnitts

Die Erkennung und Vorhersage von Fallböen ist heute wesentlich präziser als noch vor wenigen Jahrzehnten. Dank moderner Radarsysteme, mobiler Messtechnik und intelligenter Datenmodelle gelingt es den Meteorologen immer besser, die gefährlichen Fallwinde frühzeitig zu erkennen. Da Fallböen aber so schnell und lokal auftreten, bleibt eine Restunsicherheit. Umso wichtiger ist es, dass Warnsysteme effektiv kommunizieren und die Menschen wissen, wie sie im Ernstfall richtig reagieren.

Schutz- und Vorsorgemaßnahmen

Downbursts lassen sich nicht verhindern, aber ihre Folgen können durch Vorbereitung erheblich gemildert werden. Die Schnelligkeit, mit der diese Ereignisse auftreten, erfordert rasches Handeln und umsichtige Vorsorge. Besonders wichtig ist, dass Schutzmaßnahmen nicht erst dann greifen, wenn die Gefahr unmittelbar droht. Im Idealfall beginnt die Vorsorge lange im Voraus - durch richtiges Bauen, bewusstes Verhalten und gezielte Aufklärung.

Verhalten bei drohendem Downburst

Auch wenn Downbursts nicht so vorhersehbar sind wie ein aufziehendes Gewitter, gibt es doch eindeutige Warnsignale. Sich verdunkelnde Wolken, ein plötzlicher Temperatursturz, starker Regen oder Hagel, begleitet von auffälliger Stille oder plötzlicher Windzunahme, können Vorboten sein. Wer diese Zeichen erkennt, sollte sofort Schutz suchen.

Im Freien gilt: Abstand halten zu Bäumen, Masten und leichten Bauten wie Zelten oder Gerüsten. Auch Baustellen sind gefährliche Orte, denn loses Material kann zu gefährlichen Geschossen werden. Wer sich im Freien aufhält, sollte nicht versuchen, vor dem Sturm wegzulaufen, sondern sich flach in eine Mulde oder Senke legen und den Kopf schützen.

In Gebäuden sucht man am besten Schutz in Innenräumen, weg von Fenstern und Glasflächen. Falls vorhanden, sollten Rollläden geschlossen werden, um die Gefahr von Glassplittern zu verringern. Keller oder stabile Innenräume ohne Außenfenster bieten den besten Schutz.

Im Auto gilt: Wenn kein sicheres Gebäude in Reichweite ist, im Fahrzeug sitzen bleiben. Halten Sie Abstand zu Bäumen und stellen Sie sich möglichst auf eine freie Fläche. Verlassen Sie das Fahrzeug nur, wenn größere Gegenstände oder Bäume umzustürzen drohen. Ein Auto bietet in den meisten Fällen zumindest einen gewissen Schutz vor herabfallenden Teilen.

Besonders wichtig: Reagieren Sie nicht erst, wenn Sie den Downburst direkt bemerken. Dann ist es oft schon zu spät. Frühzeitige Vorsicht ist hier der beste Lebensretter.

Bauliche Vorsorge

Gebäude können so konstruiert werden, dass sie einem Downburst besser standhalten. Insbesondere in Regionen, die regelmäßig von starken Gewittern heimgesucht werden, lohnt es sich, sturmsichere Bauweisen zu prüfen.

Dazu gehören verstärkte Dachbefestigungen, die verhindern, dass Downbursts ganze Dachflächen abheben. Auch Fenster sollten fest verankert und idealerweise mit Schutzvorrichtungen wie Rollläden oder Sturmfolien ausgestattet sein.

Türen, vor allem in Garagen und an Nebeneingängen, sind oft Schwachstellen. Hier empfehlen sich verstärkte Rahmen und zusätzliche Verankerungen, um dem Druck eines Downbursts besser standhalten zu können.

Aber nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch die unmittelbare Umgebung spielt eine wichtige Rolle. Lose Gegenstände im Garten oder auf Balkonen sollten bei drohendem Unwetter gesichert oder ins Haus geholt werden. Sonnenschirme, Gartenmöbel oder Spielgeräte werden bei einem Downburst leicht zu gefährlichen Flugobjekten.

Ein weiteres Thema ist die Baumpflege. Bäume in Hausnähe sollten regelmäßig auf ihre Standfestigkeit überprüft und gegebenenfalls zurückgeschnitten werden. Kranke oder abgestorbene Äste können bei starkem Wind abbrechen und erheblichen Schaden anrichten.

Bei größeren Gebäuden oder Anlagen wie Flughäfen oder Industriekomplexen ist es sinnvoll, spezielle Schutzvorrichtungen zu installieren. Dazu gehören Windschutzwände oder gezielte Bepflanzungen, welche die Windgeschwindigkeit am Boden reduzieren können.

Bedeutung von Aufklärung und Schulung

Auch die besten Warnsysteme und baulichen Vorkehrungen nützen wenig, wenn die Menschen nicht wissen, wie sie im Ernstfall reagieren sollen. Deshalb ist Aufklärung ein zentrales Element der Vorsorge.

Schulungen und Notfallübungen, zum Beispiel in Schulen, Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen, schärfen das Bewusstsein für das richtige Verhalten bei plötzlich auftretenden Unwettern. Wer in einer simulierten Gefahrensituation übt, bleibt im Ernstfall ruhiger und handelt überlegter.

Öffentliche Informationskampagnen, vor allem in den betroffenen Regionen, sensibilisieren zusätzlich für die Gefahren von Downbursts. Plakate, Radiospots, Informationsbroschüren oder digitale Kampagnen können helfen, die wichtigsten Verhaltensregeln im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern.

Auch Smartphone-Apps und Social Media spielen eine wichtige Rolle: Viele Wetterdienste bieten mittlerweile kostenlose Apps an, die bei akuter Gefahr per Push-Nachricht warnen. Je schneller die Information die Menschen erreicht, desto größer ist die Chance, dass sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Besonders wirksam ist die Kombination aller Maßnahmen: Frühwarnsysteme, bauliche Vorsorge und eine gut informierte Bevölkerung bilden zusammen ein Sicherheitsnetz, das die Risiken deutlich reduziert.

Zusammenfassung des Abschnitts

Downbursts sind zwar unberechenbar, aber kein Schicksal, dem man hilflos ausgeliefert ist. Wer die Anzeichen frühzeitig erkennt, richtig handelt, bauliche Vorkehrungen trifft und auf Aufklärung setzt, schützt sich und andere wirksam vor den schlimmsten Folgen. Die Erfahrung zeigt: Vorbereitung macht den Unterschied - nicht nur für die eigene Sicherheit, sondern auch, um die Gemeinschaft insgesamt widerstandsfähiger gegen extreme Wetterereignisse zu machen.

Zukunftsausblick: Downbursts im Klimawandel

Mit steigenden Temperaturen und extremeren Wetterlagen könnte die Häufigkeit von Downbursts zunehmen. Der Klimawandel ist längst kein abstraktes Zukunftsszenario mehr, sondern beeinflusst die Dynamik unserer Atmosphäre bereits heute spürbar. Vor allem für lokal begrenzte Extremereignisse wie Downbursts sehen Forscher ein wachsendes Risiko. Doch warum ist das so? Und wie wird sich die Situation in den kommenden Jahrzehnten entwickeln?

Mehr Energie in der Atmosphäre – ein gefährlicher Treiber

Ein wesentlicher Faktor ist die Erwärmung der bodennahen Luftschichten. Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen - pro Grad Celsius Temperaturerhöhung etwa sieben Prozent. Diese höhere Luftfeuchtigkeit ist sozusagen der Treibstoff für heftige Gewitter, bei denen sich auch Fallböen bilden.

Mit steigender Temperatur nimmt auch der Temperaturunterschied zwischen bodennaher Luft und höheren Luftschichten zu. Genau dieser Unterschied liefert den Antrieb für starke Auf- und Abwinde. Je größer der Unterschied, desto energiereicher wird die Atmosphäre und desto wahrscheinlicher werden Gewitterzellen, die heftige Downbursts auslösen können.

Zudem beobachten die Meteorologen eine Zunahme von so genannten „High-Precipitation Supercells“ - Gewitterzellen, die besonders große Niederschlagsmengen mit sich bringen. In diesen Systemen ist die Wahrscheinlichkeit für Microbursts besonders hoch, da große Regen- oder Hagelmengen die Abwinde zusätzlich verstärken.

Verschiebung von Risikozonen

Besonders beunruhigend ist, dass sich die geographischen Risikozonen für Downbursts ausdehnen könnten. Waren bisher vor allem heiße subtropische Regionen und kontinental geprägte Klimazonen betroffen, steigt das Risiko auch in mittleren Breiten wie Mitteleuropa. In Deutschland, Frankreich oder Polen kommt es immer häufiger zu heftigen Sommergewittern mit lokalen Downbursts.

Aktuelle Klimamodelle gehen davon aus, dass es in Mitteleuropa in Zukunft vermehrt zu Hitzewellen mit anschließenden heftigen Gewittern kommen wird. Diese Kombination von trockenen Hitzeperioden und plötzlichen Gewitterausbrüchen bietet ideale Voraussetzungen für die Entstehung von Downbursts.

Auch urbane Räume sind zunehmend gefährdet. Städte heizen sich durch die sogenannte „städtische Wärmeinsel“ stärker auf als ländliche Gebiete, was zu einer zusätzlichen Instabilität der Atmosphäre führt. Gleichzeitig ist hier das Schadenspotenzial besonders hoch, da dicht besiedelte Räume eine größere Angriffsfläche bieten.

Herausforderungen für Forschung und Katastrophenschutz

Trotz aller Fortschritte in der Wettervorhersage bleibt die Vorhersage von Gewittern schwierig. Sie sind kleinräumig, verändern sich schnell und erfordern hochauflösende Wettermodelle, die viel Rechenleistung benötigen. Der Klimawandel erhöht den Druck auf Forschungsinstitute und Wetterdienste, diese Modelle weiter zu verbessern.

Immer mehr Forscher setzen dabei auf eine Kombination aus klassischer Meteorologie und modernen Technologien wie künstlicher Intelligenz. KI-Modelle können riesige Datenmengen auswerten und versteckte Muster erkennen, die auf die Entstehung von Gewittern hinweisen. Erste Pilotprojekte zeigen vielversprechende Ergebnisse, doch bis zur flächendeckenden Anwendung ist es noch ein weiter Weg.

Parallel dazu müssen auch Katastrophenschutz und Infrastrukturplanung umdenken. Schutzmaßnahmen, die bisher auf „Jahrhundertstürme“ ausgelegt waren, müssen angesichts der Häufung von Extremereignissen künftig zum Standard werden. Gebäude, Straßen und Versorgungsnetze sollten in Zukunft so geplant werden, dass sie auch einem plötzlichen Downburst standhalten.

Anpassung als Schlüssel zur Sicherheit

Die gute Nachricht: Je besser wir heute auf die veränderten Bedingungen reagieren, desto mehr Schäden können wir in Zukunft vermeiden. Frühwarnsysteme sollten weiterentwickelt, Notfallpläne regelmäßig aktualisiert und die Bevölkerung kontinuierlich über neue Risiken informiert werden.

Besonders wichtig wird die Anpassung vor Ort. Globale Klimamodelle zeigen uns zwar den allgemeinen Trend, aber Städte und Regionen müssen ihre spezifischen Gefährdungen analysieren. Nur so können Schwachstellen gezielt erkannt und Maßnahmen ergriffen werden, die vor Ort wirklich wirken.

Am Ende steht fest: Der Klimawandel wird Extremwetter nicht verschwinden lassen - im Gegenteil, er wird sie verstärken. Aber wie wir darauf reagieren, entscheidet darüber, wie verwundbar oder widerstandsfähig unsere Gesellschaft gegenüber Naturgewalten wie Stürmen bleibt.

Zusammenfassung des Abschnitts

Der Klimawandel ändert die Spielregeln: Höhere Temperaturen, mehr Feuchtigkeit in der Luft und zunehmende Wetterextreme erhöhen weltweit die Gefahr von Tornados. Auch bisher verschonte Regionen müssen sich in Zukunft wappnen. Doch durch Forschung, Vorsorge und einen bewussten Umgang mit der neuen Realität können wir die Folgen begrenzen und uns an eine dynamischere Atmosphäre anpassen.

Warum Downbursts ernst genommen werden müssen

Downbursts sind schnelle, zerstörerische Naturgewalten, die oft unterschätzt werden. Innerhalb von Minuten können sie ganze Landschaften verändern, Menschenleben gefährden und enorme wirtschaftliche Schäden verursachen.

Auch wenn die Vorhersage eine Herausforderung bleibt, ermöglichen moderne Technologien und bessere Informationen eine effizientere Vorbereitung. Entscheidend ist, Risiken nicht zu ignorieren, sondern aktiv zu handeln, sobald Warnungen ausgesprochen werden.

So wird aus einer potenziell tödlichen Bedrohung ein beherrschbares Risiko.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Downbursts

Was ist der Unterschied zwischen einem Downburst und einem Tornado?

Ein Downburst ist ein

starker Abwind, der sich radial vom Auftreffpunkt ausbreitet, während ein Tornado eine rotierende Luftsäule ist,

die den Boden erreicht.

Wie erkennt man einen bevorstehenden Downburst?

Typische Anzeichen sind dunkle, schnell

ziehende Wolken, starker Temperaturabfall, plötzliche Windstille vor dem Ereignis und intensive Regen- oder

Hagelschauer.

Sind Downbursts häufiger geworden?

Studien deuten darauf hin, dass extreme Wetterereignisse

durch den Klimawandel zunehmen, darunter auch Downbursts. Allerdings sind regionale Unterschiede groß.

Wie gefährlich ist ein Downburst für Flugzeuge?

Sehr gefährlich. Besonders bei Start und

Landung kann die plötzliche Windscherung zu Kontrollverlust führen.

Was kann man im Ernstfall tun?

Sich in ein festes Gebäude begeben, Abstand von Fenstern

halten, Warnungen über Radio oder Smartphone beachten und im Freien Schutz vor herumfliegenden Trümmern suchen.