Sturmfluten – Wenn das Meer zur Bedrohung wird

Sturmfluten sind Naturgewalten, die ganze Küstenregionen innerhalb weniger Stunden in lebensgefährliche Zonen verwandeln können. Treffen starke Stürme auf einen hohen Wasserstand, kann das Meer weit ins Land vordringen –mit verheerenden Folgen für Menschen, Infrastruktur und Umwelt. In Zeiten des Klimawandels, der den Meeresspiegel steigen lässt und Wetterextreme verstärkt, gewinnen Sturmfluten zunehmend an Relevanz. Dieser Artikel zeigt, was hinter diesen zerstörerischen Phänomenen steckt, welche Risiken bestehen und wie sich Küstenregionen schützen können.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist eine Sturmflut? – Definition und Grundlagen

- Ursachen und meteorologische Hintergründe

- Sturmfluten im historischen Rückblick

- Gefährdete Regionen – Wo Sturmfluten am häufigsten auftreten

- Auswirkungen und Schäden

- Schutzmaßnahmen und Prävention

- Blick in die Zukunft – Wie sich Sturmfluten entwickeln könnten

- Die Flut wird nicht warten

- FAQ – Häufige Fragen zu Sturmfluten

Was ist eine Sturmflut? – Definition und Grundlagen

Sturmfluten gehören zu den gefährlichsten Naturereignissen, die in küstennahen Gebieten auftreten können. Sie entstehen, wenn starker Wind das Meerwasser über das normale Hochwasserniveau hinaus gegen die Küste drückt, häufig in Verbindung mit extremen Wetterlagen wie Stürmen oder Orkanen. Dabei kann der Wasserstand mehrere Meter über den üblichen Tidenwerten liegen. In besonders schweren Fällen reichen die Fluten weit ins Landesinnere und richten katastrophale Schäden an.

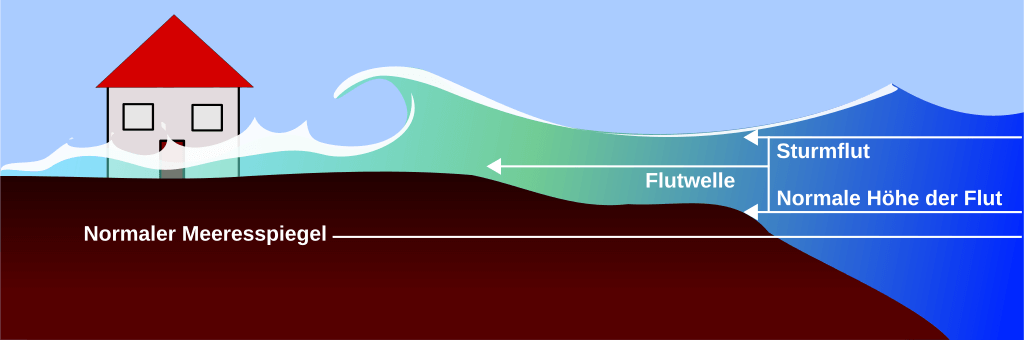

Entstehung einer Sturmflut

Eine Sturmflut ist das Ergebnis mehrerer sich überlagernder Naturphänomene. Im Zentrum steht der sogenannte Stau-Effekt: Starke und anhaltende Winde drücken das Wasser der Meere in Richtung Küste. Je länger und stärker der Wind wirkt und je flacher die Küstengewässer sind, desto ausgeprägter ist dieser Effekt. An den Küsten Norddeutschlands verstärkt beispielsweise die trichterförmige Gestalt der Nordsee diesen Effekt: Sie kanalisiert das Wasser zusätzlich und lässt es schneller ansteigen.

Ein weiterer Faktor ist der Luftdruck. Bei Sturmtiefs ist der Luftdruck besonders niedrig. Niedriger Luftdruck führt dazu, dass sich das Wasser "anhebt", da weniger atmosphärischer Druck auf die Wasseroberfläche wirkt. Pro hPa Luftdruckabfall kann der Meeresspiegel um etwa einen Zentimeter steigen. Bei starken Tiefdruckgebieten können das zusätzliche 30–50 cm sein – allein durch den Druckunterschied.

Kritisch wird es, wenn der Höhepunkt eines solchen Ereignisses mit einem normalen Hochwasser, also der Flut, zusammentrifft. Diese Kombination kann den Wasserstand um mehrere Meter über das normale Maß hinaus anheben. Kommen dann noch Faktoren wie Starkregen, hohe Wellen oder bereits gesättigte Böden hinzu, verschärft sich die Lage drastisch. Die Sturmflut wird zur Katastrophe.

In der Meteorologie spricht man übrigens erst dann von einer "Sturmflut", wenn der Wasserstand mindestens 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser liegt. Ab einem Pegelstand von 2,5 Metern spricht man von einer schweren, ab 3,5 Metern von einer sehr schweren Sturmflut.

Unterschied zwischen Hochwasser, Sturmflut und Tsunami

Um Missverständnisse in der Berichterstattung oder bei der Gefahreneinschätzung zu vermeiden, ist es wichtig, die Begriffe klar zu trennen.

-

Hochwasser tritt regelmäßig auf und ist ein natürlicher Bestandteil der Gezeiten. Es ist an sich kein bedrohliches Ereignis, sondern gehört zum natürlichen Wechselspiel von Ebbe und Flut.

-

Sturmfluten sind außergewöhnlich hohe Wasserstände, die durch meteorologische Einflüsse wie Wind und Luftdruck verursacht werden. Sie können weitreichende Überflutungen und enorme Schäden verursachen.

-

Tsunamis hingegen haben eine völlig andere Ursache. Sie entstehen durch plötzliche seismische Vorgänge wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche unter dem Meer. Die dabei entstehende Wasserwelle ist hochenergetisch und trifft oft ohne Vorwarnung auf die Küste. Tsunamis sind insbesondere in pazifischen Regionen gefährlich, Sturmfluten dagegen vor allem in gemäßigten Küstengebieten.

Ein anschaulicher Unterschied: Eine Sturmflut baut sich über Stunden auf und ist meteorologisch vorhersagbar. Ein Tsunami kann dagegen innerhalb weniger Minuten nach einem Beben Küsten zerstören – oft mit dramatisch höheren Wellen.

Historische Begriffserklärung

Der Begriff "Sturmflut" stammt aus der deutschen Sprache und tauchte bereits im Mittelalter auf. In alten Chroniken und Klosteraufzeichnungen finden sich zahlreiche Beschreibungen von „großen Wassern“, die das Land verschlangen. In Nordfriesland, Niedersachsen und den Niederlanden gibt es eine lange Tradition der mündlichen Überlieferung solcher Ereignisse, die oft als Strafe Gottes oder Zeichen göttlichen Zorns interpretiert wurden.

Viele Begriffe wie "Mandränke" ("Menschenertränken") zeugen von der großen Furcht, die diese Ereignisse auslösten. In der Regel wurden sie nicht wissenschaftlich beschrieben, sondern emotional und moralisch bewertet. Erst ab dem 19. Jahrhundert, mit dem Aufkommen der modernen Meteorologie, begann man, Sturmfluten systematisch zu erfassen, zu analysieren und Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Heute ist der Begriff "Sturmflut" weltweit fest im Katastrophen- und Küstenschutz etabliert. Ihre physikalischen Grundlagen sind gut verstanden, doch die Herausforderung bleibt, sie im Alltag sicher zu beherrschen.

Ursachen und meteorologische Hintergründe

Sturmfluten wirken zwar oft wie plötzliche Naturkatastrophen, doch ihre Entstehung folgt klaren physikalischen und meteorologischen Prinzipien. Es ist das Zusammenspiel mehrerer Kräfte – Wind, Luftdruck, Gezeiten und geografische Gegebenheiten – das eine gewöhnliche Hochwasserlage in ein zerstörerisches Ereignis verwandelt. Um das Risiko richtig einschätzen und wirksam dagegen vorgehen zu können, lohnt sich ein genauer Blick auf die Ursachen.

Rolle von Wind, Luftdruck und Gezeiten

Die treibende Kraft hinter jeder Sturmflut ist der Wind. Besonders gefährlich wird es, wenn starker, anhaltender Wind über große Wasserflächen hinwegbläst. In der Meteorologie bezeichnet man diesen Effekt als Windstau. Je länger der Wind in eine Richtung weht, desto mehr Wasser wird an die Küste gedrückt. Weht beispielsweise ein Nordweststurm über die Nordsee, wird das Wasser gegen die deutsche oder niederländische Küste gedrückt, was dort zu einem erhöhten Wasserstand führt.

Hinzu kommt der Effekt des Luftdrucks: Ein tiefer Luftdruck, wie er bei Sturmtiefs oder Orkanen auftritt, verringert den atmosphärischen Druck auf die Meeresoberfläche. Das Wasser "wölbt" sich nach oben, da es von weniger Druck betroffen ist. Bereits ein Abfall um 30 hPa kann den Wasserspiegel um bis zu 30 cm anheben. In Verbindung mit Windstau potenziert sich diese Wirkung.

Ein dritter entscheidender Faktor ist die Tide, also der natürliche Wechsel von Ebbe und Flut. Tritt ein Sturm zur Zeit des höchsten Flutstands, des sogenannten Springhochwassers auf, kommt es zur Überlagerung von Naturphänomen und Wetterlage. Der Wasserstand steigt dann nicht linear, sondern explosiv. Dieses sogenannte Sturmfluthochwasser birgt das eigentliche Risiko.

Die Höhe einer Sturmflut ergibt sich also aus:

-

dem normalen Tidenhochstand,

-

dem Windstau (Winddrift des Wassers),

-

und dem Luftdruckeffekt (Barometrische Hebung).

Treten alle drei Faktoren mit voller Stärke auf, ist das Rezept für eine schwere Sturmflut vollständig.

Zyklone und Orkane als Auslöser

Extreme Sturmereignisse wie Zyklone, Orkane oder Hurrikane sind häufig die Auslöser schwerer Sturmfluten. Diese großräumigen Wettersysteme entstehen über warmem Wasser und bringen enorme Mengen an Energie in Form von Wind, Regen und Druckunterschieden mit sich. Wenn ein solcher Wirbelsturm auf Land trifft, wird das vorgelagerte Meerwasser mit voller Wucht vorangetrieben. Dabei entsteht eine Sturmflutwelle, die sich kilometerweit ins Landesinnere schieben kann.

In tropischen Regionen spricht man von Tropenstürmen oder Taifunen, die neben Wind und Regen auch Flutwellen mit sich bringen. Die Wucht solcher Systeme wurde beispielsweise 2005 beim Hurrikan Katrina in den USA oder 2013 beim Taifun Haiyan auf den Philippinen deutlich. Beide Ereignisse verursachten tödliche Sturmfluten mit Tausenden Opfern.

In Mitteleuropa sind es außertropische Zyklone, die für schwere Sturmfluten verantwortlich sind. Dabei handelt es sich um großräumige Tiefdruckgebiete, die sich über dem Atlantik bilden und mit starkem West- oder Nordwestwind auf die Küste treffen. Orkanartige Böen können mehrere Tage andauern und wiederholt hohe Wasserstände erzeugen, wie es bei der Sturmflut Xaver im Jahr 2013 der Fall war, als die Pegelstände an der Nordseeküste über 6 Meter hoch waren.

Wichtig ist: Es muss nicht immer ein starker Orkan sein, um eine gefährliche Sturmflut auszulösen. Oft sind die Dauer der Windwirkung und der genaue Zeitpunkt in Bezug auf die Gezeitenlage entscheidend.

Verstärkende Effekte: Klimawandel und Meeresspiegelanstieg

Der Klimawandel wirkt sich nicht nur indirekt auf Sturmfluten aus, sondern verändert auch ihre Grundlage. Durch den globalen Meeresspiegelanstieg wird das Ausgangsniveau für jede Flut erhöht. Was heute noch als hohe, aber beherrschbare Flut gilt, könnte in wenigen Jahrzehnten zur Katastrophe werden. Ein Anstieg um 50 cm bedeutet, dass jede künftige Sturmflut mit einem halben Meter "Vorsprung" beginnt. In Kombination mit Wind und Tide kann dies den Unterschied zwischen Überlauf und Überschwemmung ausmachen.

Zudem verändern sich durch die globale Erwärmung auch die Sturmmuster. Studien zeigen, dass Stürme mit hoher Windgeschwindigkeit und tiefem Luftdruck, also extreme Wetterereignisse, häufiger und intensiver auftreten könnten. Gleichzeitig wärmen sich die Ozeane auf, was den Energiehaushalt der Atmosphäre weiter destabilisiert. Wärmere Meere führen zu mehr Verdunstung und liefern somit mehr Energie für die Bildung von Stürmen – und damit auch für potenzielle Sturmfluten.

Auch der Abbau natürlicher Küstenschutzsysteme, wie Mangroven, Korallenriffe oder Dünen, verschärft die Lage. Wenn diese natürlichen Puffer verschwinden, trifft die Flutwelle ungehindert auf das Land.

Der Klimawandel verändert die Spielregeln. Früher seltene Extremfluten könnten zur neuen Normalität werden. Küstenregionen weltweit stehen daher vor der Herausforderung, ihre Schutzmaßnahmen an diese neue Realität anzupassen – oder langfristig einen Rückzug zu erwägen.

Sturmfluten im historischen Rückblick

Sturmfluten sind nichts Neues. Seit Jahrhunderten prägen sie das Leben an den Küsten – als unberechenbare Bedrohung und Schicksalsschläge, aber auch als Antrieb für technischen Fortschritt. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie zerstörerisch Sturmfluten sein können und wie Menschen im Laufe der Zeit gelernt haben, mit ihnen umzugehen – oder sie auch lange unterschätzt haben.

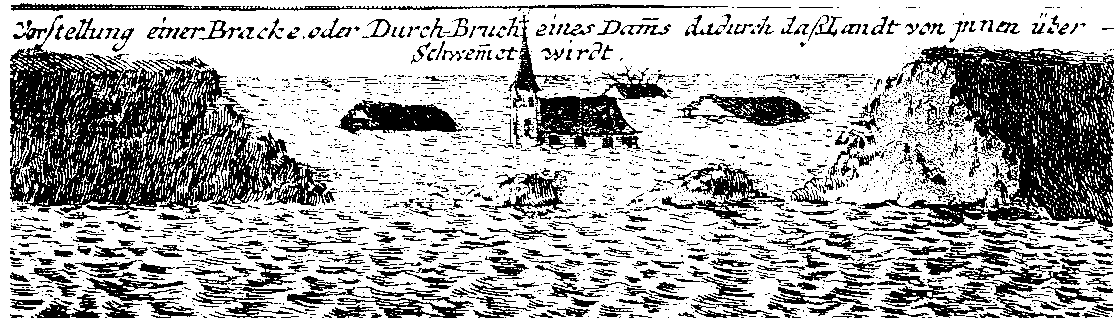

Die Grote Mandrenke (1362)

Die sogenannte Grote Mandrenke – zu Deutsch "Große Manntränke" – zählt zu den folgenreichsten Sturmfluten der europäischen Geschichte. Am 16. Januar 1362 traf eine gewaltige Sturmflut auf die Küsten der Nordsee. Vor allem Friesland, Nordfriesland, die Küsten Dithmarschens und Teile der Niederlande waren betroffen. Tausende Quadratkilometer Land wurden überflutet, ganze Siedlungen ausgelöscht und Flussläufe verändert.

Historiker schätzen, dass über 25.000 Menschen ums Leben kamen – eine kaum fassbare Zahl für das 14. Jahrhundert. Der Name der Flut, "Mandrenke", spiegelt ihre traumatische Wirkung wider, denn er beschreibt das massenhafte Ertrinken von Menschen. Orte wie Rungholt, eine ehemals blühende Handelsstadt auf der nordfriesischen Insel Strand, verschwanden vollständig. Noch heute ranken sich Legenden um Rungholt, das als das "Atlantis der Nordsee" bekannt wurde.

Neben dem menschlichen Leid hatte die Flut auch langfristige geografische Folgen: So verschoben sich Küstenlinien, Marschland wurde zerstört und es entstanden neue Meeresarme wie das Heverstrom-System. Viele Landstriche wurden aufgegeben und nie wieder besiedelt. Die Flut veränderte das Gesicht Nordwesteuropas und hinterließ ein kollektives Trauma, das sich in Sagen, Liedern und Überlieferungen bis heute erhalten hat.

Die Weihnachtsflut 1717

Fast vier Jahrhunderte später schlug die Nordsee erneut erbarmungslos zu. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1717 traf die Weihnachtsflut auf die Nordseeküste. Sie gilt als eine der schlimmsten Naturkatastrophen Europas im 18. Jahrhundert. Der Sturm kam überraschend, zu einer Zeit, in der es weder moderne Wettervorhersagen noch systematische Warnungen gab.

Die Schäden waren gewaltig: Rund 11.000 Menschen, darunter viele Kinder und ältere Menschen, die in ihren Häusern überrascht wurden, starben. Unzählige Tiere ertranken und weite Teile der Küstenregionen von den Niederlanden bis nach Dänemark wurden zerstört. Die Deiche hielten dem Druck nicht stand – viele waren schlecht gewartet oder zu niedrig gebaut.

Besonders tragisch war, dass sich die Flut in der Nacht zu Weihnachten ereignete, als viele Menschen in ihren warmen Stuben waren und nicht mit einer Katastrophe rechneten. Die religiöse Symbolik dieses Tages verstärkte die Wahrnehmung der Flut als göttliche Strafe – ein Gedanke, der in Predigten und Tagebüchern dieser Zeit häufig auftaucht.

Nach der Katastrophe setzten erste systematische Verbesserungen im Küstenschutz ein. Die Weihnachtsflut wirkte wie ein Weckruf – politisch, technisch und gesellschaftlich. Doch es sollten noch weitere Generationen vergehen, bis der Sturmflutschutz wirklich professionell organisiert wurde.

Die Sturmflut von 1962 in Hamburg

Die Sturmflut von 1962 war ein Wendepunkt in der Geschichte des modernen Katastrophenschutzes in Deutschland: Am 16. und 17. Februar traf ein Orkan aus Nordwesten auf die deutsche Nordseeküste. In der Nacht zum 17. Februar spitzte sich die Situation zu, als das Hochwasser seinen Scheitelpunkt erreichte und die Deiche in mehreren Bereichen Hamburgs brachen.

Die Folgen waren dramatisch: In Hamburg allein starben 315 Menschen und über 60.000 wurden obdachlos. Weite Teile der Stadt, insbesondere die Viertel Wilhelmsburg, Veddel und Moorfleet, wurden von den Wassermassen überschwemmt. Die Infrastruktur brach zusammen und die Rettungskräfte sahen sich zunächst einem organisatorischen Chaos gegenüber.

Inmitten dieser Krise trat ein Mann ins Licht der Öffentlichkeit: Helmut Schmidt, damals Hamburger Innensenator, übernahm die Koordination der Hilfsmaßnahmen. In einem beispiellosen Schritt ließ er die Bundeswehr ohne formale Genehmigung einsetzen, um Menschen zu retten, Deiche zu sichern und Hilfsgüter zu verteilen. Diese schnelle und unbürokratische Reaktion rettete vermutlich Hunderte Leben – und machte Schmidt später zu einer nationalen Führungsfigur.

Als Reaktion auf die Flut wurde der Küstenschutz grundlegend überarbeitet: Deiche wurden erhöht und verstärkt, das Sturmflutwarnsystem modernisiert, Notfallpläne eingeführt und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden optimiert. Die Katastrophe markierte das Ende einer Ära des „nachlässigen Schutzes“ und den Beginn eines neuen, technikgestützten Sicherheitsdenkens an den deutschen Küsten.

Gefährdete Regionen – Wo Sturmfluten am häufigsten auftreten

Sturmfluten sind ein globales Phänomen, doch sie treffen nicht überall mit gleicher Wucht. Maßgeblich für die Gefährdung einer Region sind die geografische Lage, die Beschaffenheit der Küste, der Meeresspiegel und die klimatischen Bedingungen. Besonders gefährdet sind flache Küstenabschnitte, Flussmündungen und dicht besiedelte Gebiete – oft auch dort, wo soziale oder wirtschaftliche Schwächen den Schutz erschweren. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf besonders anfällige Regionen in Europa, Nordamerika und Asien.

Nordsee und Ostsee

Die deutsche und die niederländische Nordseeküste zählen zu den klassischen Sturmflutregionen Europas. Ihre geografische Form – flach, weitläufig und trichterartig – begünstigt das Aufstauen von Wasser bei starkem West- oder Nordwestwind. Die Sturmflutgefahr ist besonders hoch, wenn stürmisches Wetter mit einer hohen Springtide zusammenfällt. In diesem Fall können sich Wasserstände von mehreren Metern über dem Normalhöhennullpunkt (NHN) ergeben, wodurch Deiche brechen oder überlaufen können.

Vor allem in Gebieten wie dem Elbmündungsraum, an der Weser oder entlang der Ems steigt die Flut durch den sogenannten Flusseffekt zusätzlich an. Das Meerwasser wird dabei in die Flussläufe gedrückt, wodurch nicht nur Küstenbereiche, sondern auch Binnenstädte wie Hamburg oder Bremen gefährdet werden. Hamburg liegt trotz seiner Entfernung zur offenen See innerhalb der Einflusszone von Sturmfluten, wie die Flut von 1962 tragischerweise gezeigt hat.

Auch die Ostsee ist nicht gefeit. Zwar sind die Gezeiten hier weniger ausgeprägt, doch es entsteht das sogenannte "Ostseestauwasser", wenn starker Ostwind das Wasser gegen die deutsche oder baltische Küste drückt. Besonders betroffen sind Städte wie Lübeck, Greifswald oder Stralsund, aber auch Gebiete in Polen und den baltischen Staaten. Da viele Deiche dort älteren Ursprungs sind, steigt das Risiko, wenn der Meeresspiegel weiter zunimmt.

USA – Golfküste und Ostküste

Die Vereinigten Staaten sind regelmäßig Schauplatz dramatischer Sturmfluten, vor allem entlang der Golf- und der Atlantikküste. Hier wirken tropische Wirbelstürme, sogenannte Hurrikane, besonders zerstörerisch, da sie enorme Wassermassen mit sich führen und häufig auf stark besiedelte Küstenabschnitte treffen.

Ein Beispiel ist New Orleans, das im Jahr 2005 durch den Hurrikan Katrina schwer getroffen wurde. Die Stadt liegt zum Teil unter dem Meeresspiegel und ist von einem komplexen System aus Deichen und Pumpen abhängig. Als diese versagten, stand die Stadt tagelang unter Wasser – die Sturmflutwelle in Kombination mit dem Versagen der Schutzmaßnahmen hatte katastrophale Folgen.

Auch Städte wie Miami, Houston, Tampa und New York City sind zunehmend durch sogenannte Storm Surge gefährdet, also Sturmflutwellen, die sich durch den Sog des Hurrikans aufbauen. Beim Hurrikan Sandy im Jahr 2012 wurde Lower Manhattan teilweise überflutet, obwohl der Sturm selbst "nur" Kategorie 1 hatte. Die Schäden beliefen sich auf über 70 Milliarden Dollar.

Die Herausforderung für die USA liegt somit nicht nur im Schutz der Infrastruktur, sondern auch in der sozialen Ungleichheit: Ärmere Wohnviertel liegen oft in tiefer gelegenen und somit riskanteren Gebieten und verfügen über geringere Ressourcen zur Vorsorge und Erholung nach einer Flut.

Asien – Bangladesch und das südchinesische Meer

In Asien sind die Folgen von Sturmfluten oft besonders gravierend, da dicht besiedelte Küstenregionen häufig auf unzureichend geschützten, niedrig gelegenen Flächen liegen. An vorderster Front steht Bangladesch, das zu den weltweit am stärksten gefährdeten Ländern zählt. Große Teile des Landes liegen nur wenige Meter über dem Meeresspiegel und die Küstenlinie ist flach und weit verzweigt.

Wenn ein tropischer Wirbelsturm die Bucht von Bengalen trifft, schiebt er massive Wassermassen an Land. So forderte der [LINK keyword="Zyklon_Bhola"]Bhola-Zyklon[L/INK] im Jahr 1970 durch eine verheerende Sturmflut über 300.000 Todesopfer – eines der tödlichsten Naturereignisse der Menschheitsgeschichte. Zwar wurde der Küstenschutz seitdem verbessert, doch aufgrund von Armut, Bevölkerungsdichte und schlechter Infrastruktur bleibt das Risiko extrem hoch.

Auch das Südchinesische Meer ist regelmäßig betroffen, etwa durch Taifune, die auf die Philippinen, [LINK]Vietnam[/INK] oder Südchina treffen. So erzeugte der Taifun Haiyan (2013) eine Sturmflut von über sechs Metern Höhe, die Städte wie Tacloban verwüstete und über 6.000 Menschenleben forderte.

Ein besonderes Risiko besteht dort, wo wirtschaftlicher Aufschwung auf instabile Lebensräume trifft, beispielsweise in Megastädten wie Shanghai, Manila oder Ho-Chi-Minh-Stadt, die in Delta-Regionen errichtet wurden. Hier fehlen oft systematische Evakuierungspläne oder stabile Schutzanlagen. Gleichzeitig wachsen die Städte weiter – direkt hinein in die Gefahr.

Ob Europa, Nordamerika oder Asien: Überall dort, wo das Land flach ist und die Bevölkerung dicht, besteht eine besonders hohe Sturmflutgefahr. Was diese Regionen voneinander unterscheidet, ist nicht das Risiko selbst, sondern die Fähigkeit, darauf zu reagieren. Reiche Länder investieren in Technik und Vorsorge, während arme Regionen oft schutzlos ausgeliefert sind. Doch der Klimawandel macht deutlich, dass selbst wohlhabende Städte längst keine Festungen mehr sind. Der Schutz vor Sturmfluten wird zur globalen Herausforderung und zum Prüfstein unserer Zukunft.

Auswirkungen und Schäden

Sturmfluten sind mehr als nur hohe Wasserstände: Sie sind komplexe Katastrophen, die sich tief in das Leben von Menschen, in Infrastrukturen und in Ökosysteme eingraben. Ihre Folgen sind nicht nur kurzfristig spürbar, sondern reichen oft Jahrzehnte weit. Während der unmittelbare Schaden oft sichtbar und dramatisch ist – zerstörte Häuser, überflutete Straßen, vermisste Menschen – zeigen sich viele Auswirkungen erst nach und nach: wirtschaftlich, sozial, ökologisch und psychologisch. In diesem Abschnitt werfen wir einen systematischen Blick auf die wichtigsten dieser Folgen.

Menschliche Opfer und soziale Folgen

Sturmfluten fordern regelmäßig Menschenleben – oft innerhalb weniger Stunden. Besonders tragisch ist, dass die Todesopfer nicht gleichmäßig verteilt sind. Es trifft vor allem diejenigen, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen können: alte Menschen, Kinder, Kranke oder Menschen ohne Zugang zu Warnsystemen.

In Ländern mit gut ausgebauter Infrastruktur können Frühwarnsysteme und Evakuierungspläne die Zahl der Opfer deutlich reduzieren. Doch in vielen Teilen der Welt fehlen solche Mechanismen. In Bangladesch beispielsweise, wo weite Küstengebiete dicht besiedelt und schlecht geschützt sind, sterben bei schweren Fluten regelmäßig Tausende. Aber auch in reichen Ländern wie den USA oder Deutschland haben Sturmfluten schon hunderte Menschenleben gekostet, beispielsweise 1962 in Hamburg oder 2005 in New Orleans.

Doch der Tod ist nur ein Teil des menschlichen Leids. Viele Überlebende verlieren ihr Zuhause, ihre Angehörigen und ihre Existenzgrundlage. Nach einer Flut folgt oft eine soziale Krise mit Obdachlosigkeit, psychischen Belastungen, Traumata und der Desintegration von Familienstrukturen. In ärmeren Ländern bedeutet der Verlust von Vieh, Ernte oder Werkzeug oft das völlige Abrutschen in Armut. Kinder können nicht zur Schule gehen und Familien können sich keine Medikamente leisten – das soziale Gefüge zerbricht.

Zerstörung von Infrastruktur und Umwelt

Sturmfluten wirken wie riesige, druckvolle Wellen, die sich über alles hinwegsetzen: Straßen, Bahnlinien, Stromnetze, Wasserleitungen und Kommunikationssysteme. Die zerstörerische Kraft des Wassers unterspült Brücken, reißt Asphalt auf und überflutet Umspannwerke. So können ganze Stadtteile innerhalb weniger Stunden funktionsunfähig werden.

Die Kosten für Reparaturen sind enorm und steigen mit jeder neuen Katastrophe. Besonders betroffen sind Infrastrukturen, die unter der Erde liegen, wie Kanalsysteme, Kabelschächte und Abwassernetze. Sie lassen sich nicht so schnell überprüfen oder ersetzen und verursachen nach der Flut oft weitere Probleme – von verschmutztem Trinkwasser bis zu Stromausfällen.

Auch die Umwelt leidet massiv: Salzwasser zerstört landwirtschaftliche Böden, kontaminiert das Grundwasser und vernichtet Vegetation. Küstenwälder, Dünen und Feuchtgebiete werden abgetragen oder durch Erosion geschwächt. Tiere verlieren ihre Lebensräume, insbesondere Bodenbrüter, Amphibien und Watvögel. Außerdem schleppen die Wassermassen oft Müll, Öl, Chemikalien oder Fäkalien mit sich, was zu einer langfristigen Verschmutzung von Flüssen, Seen und Böden führen kann.

Ein oft unterschätzter Aspekt ist die langfristige Bodenversalzung. Wenn Meerwasser großflächig ins Binnenland dringt, dauert es Jahre oder Jahrzehnte, bis die Böden wieder landwirtschaftlich nutzbar sind – wenn überhaupt. Ganze Regionen werden so dauerhaft unbewohnbar oder unwirtschaftlich.

Ökonomische Kosten

Die ökonomischen Folgen von Sturmfluten sind gewaltig und betreffen alle Sektoren: private Haushalte, Unternehmen, Versicherungen sowie den Staat. Allein die Wiederherstellung von Wohnraum, Infrastruktur und öffentlicher Versorgung verschlingt Milliardenbeträge. Hinzu kommen Produktionsausfälle in der Industrie, unterbrochene Lieferketten sowie der Verlust von Tourismus- oder Agrarerträgen.

Ein Beispiel: Die Schäden durch Hurrikan Katrina beliefen sich auf über 125 Milliarden US-Dollar. In Deutschland verursachte die Sturmflut von 1962 nach heutiger Rechnung über drei Milliarden Euro Schaden. Diese Zahlen beziehen sich jedoch nur auf direkte materielle Verluste. Indirekte Kosten wie psychologische Betreuung, Umsiedlungsprogramme, sinkende Grundstückspreise oder Gesundheitsfolgen lassen sich kaum beziffern, sind aber nicht minder bedeutsam.

Besonders prekär ist die Lage in Entwicklungsländern. Dort gibt es in der Regel keine staatliche Katastrophenversicherung, keine Rücklagen und kaum Zugang zu internationalen Hilfsfonds. Ein einziger Sturm kann genügen, um das Bruttoinlandsprodukt ganzer Regionen einbrechen zu lassen.

Auch Versicherungen geraten zunehmend unter Druck. In vielen besonders gefährdeten Küstenzonen sind Sturmflutschäden längst nicht mehr oder nur noch zu extrem hohen Prämien versicherbar. Das stellt nicht nur Hausbesitzer, sondern auch Kommunen vor existenzielle Fragen: Wer trägt die Verantwortung? Wer bezahlt den Wiederaufbau?

Sturmfluten sind keine lokal begrenzten Naturereignisse, sondern systemische Krisen, die Gesellschaften auf allen Ebenen treffen: menschlich, ökologisch, technisch und ökonomisch. Je mehr sich das Klima verändert, desto höher werden die Kosten – in Geld, in Menschenleben und in Stabilität. Die große Herausforderung besteht nicht nur darin, Fluten zu verhindern, sondern auch darin, ihre Auswirkungen zu begrenzen und ihre Folgen sozial gerecht zu bewältigen.

Schutzmaßnahmen und Prävention

Sturmfluten lassen sich nicht verhindern, aber ihre Folgen können erheblich reduziert werden. Der Schlüssel dazu liegt in der Prävention: technische Schutzsysteme, kluge Stadtplanung, belastbare Frühwarnsysteme und der Schutz natürlicher Barrieren sind entscheidend. Je früher und umfassender gehandelt wird, desto größer ist die Chance, Leben zu retten und Schäden zu begrenzen. In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, welche Maßnahmen heute ergriffen werden und wo es noch Nachholbedarf gibt.

Deiche, Sperrwerke und mobile Schutzsysteme

Technischer Küstenschutz bildet nach wie vor das Rückgrat jeder Verteidigung gegen Sturmfluten. In Ländern wie Deutschland oder den Niederlanden gibt es jahrhundertealte Traditionen im Deichbau. Moderne Deiche sind jedoch nicht mehr nur einfache Erdwälle, sondern bestehen aus komplexen Schichten aus Ton, Geotextilien, Drainagen und Grassoden. Oft verfügen sie auch über befestigte Bermen und Vorlandflächen. Ihr Ziel ist klar: Sie sollen das Wasser halten – oder zumindest Zeit gewinnen.

Zu den bekanntesten Bauwerken Europas zählt das Eidersperrwerk in Schleswig-Holstein. Seit 1973 schützt es die Eidermündung bei Sturmfluten. In den Niederlanden schützt das Deltawerke-System weite Teile des Landes vor dem Meer, darunter das gigantische Oosterschelde-Sturmflutwehr mit seinen verschließbaren Fluttoren.

Neben permanenten Anlagen gewinnen mobile Schutzsysteme zunehmend an Bedeutung. In Venedig wurde beispielsweise das MO.S.E.-Projekt realisiert: Es umfasst bewegliche Barrieren, die bei Hochwasser geschlossen und ansonsten am Meeresgrund versenkt bleiben. Auch Städte wie Hamburg setzen auf mobile Flutschutztore, die bei Bedarf innerhalb von Stunden aktiviert werden können.

Doch alle technischen Maßnahmen haben ihre Grenzen. Sie sind teuer, wartungsintensiv und keine Garantie. Deshalb benötigen sie eine Ergänzung durch organisatorische und natürliche Schutzstrategien.

Frühwarnsysteme und Evakuierungspläne

Frühwarnsysteme sind heute oft der entscheidende Faktor dafür, ob eine Sturmflut Menschenleben kostet oder nicht. Sie beruhen auf meteorologischen Modellen, Satellitendaten, Pegelmessungen und der Echtzeitüberwachung von Wetter- und Gezeitenlagen. In Europa betreiben der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gemeinsam ein präzises Sturmflutwarnsystem, das unter anderem über Rundfunk, Apps und Sirenen verbreitet wird.

In den USA kommt das National Hurricane Center (NHC) zum Einsatz. Es erstellt auf Basis von Satellitenbildern und Simulationen detaillierte Prognosen – teils mehrere Tage im Voraus. Doch selbst die beste Technik hilft wenig, wenn sie nicht bei den Menschen ankommt. Deshalb sind Evakuierungspläne ebenso wichtig.

Ein effektiver Evakuierungsplan berücksichtigt:

-

die frühzeitige Identifikation gefährdeter Gebiete,

-

klare Kommunikationsketten,

-

transportlogistische Abläufe,

-

sichere Unterbringung von Evakuierten,

-

und barrierefreie Informationen für alle Bevölkerungsgruppen.

Um im Ernstfall schnell und koordiniert handeln zu können, müssen die Katastrophenschutzbehörden regelmäßig Übungen durchführen. In Ländern wie Japan oder Kuba, in denen solche Übungen zur Routine gehören, gelingt es regelmäßig, Tausende Menschen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen – trotz schwerer Fluten.

Naturbasierte Ansätze: Dünen, Salzwiesen und Mangroven

Neben Technik und Organisation spielt auch die Natur selbst eine zentrale Rolle beim Küstenschutz. Naturbasierte Lösungen gelten heute als besonders nachhaltig, kosteneffizient und ökologisch wertvoll.

Dünen etwa dienen als natürliche Wellenbrecher. Sie puffern Wassermassen ab und verhindern so, dass Fluten sofort ins Hinterland vordringen. Damit dies funktioniert, müssen die Dünen jedoch intakt bleiben, was durch Tourismus, Bebauung oder Abholzung häufig gefährdet ist. Der gezielte Dünenaufbau mit Grasbepflanzung und Sandverlagerung ist daher eine gängige Maßnahme in Nord- und Ostseegebieten.

Salzwiesen wirken wie natürliche Schwämme: Sie verlangsamen die Flut, binden Sedimente und reduzieren die Angriffskraft des Wassers auf Deiche. Gleichzeitig sind sie wichtige Lebensräume für seltene Arten und speichern CO₂ – ein doppelter Gewinn im Kampf gegen den Klimawandel.

In tropischen Regionen übernehmen Mangrovenwälder eine ähnliche Funktion. Ihre dichten Wurzelsysteme brechen die Kraft der anrollenden Flutwellen und verhindern Bodenerosion. Studien zeigen: In Gebieten mit intakten Mangroven sind die Schäden durch Zyklonfluten oft deutlich geringer als in kahlgeschlagenen Zonen. Der Schutz und Wiederaufbau dieser Küstenwälder ist daher ein zentrales Ziel vieler Klimaschutzprogramme.

Wir können das Meer nicht aufhalten, aber wir können lernen, besser mit ihm zu leben. Effektive Schutzmaßnahmen gegen Sturmfluten beruhen auf einer Kombination aus Technik, Frühwarnung, Planung und Natur. Kein einzelnes System reicht aus, doch im Zusammenspiel entsteht ein Schutzschild, das Leben rettet und unsere Lebensräume erhält. Angesichts des durch den Klimawandel steigenden Risikos ist es entscheidend, jetzt zu investieren –bevor die nächste Sturmflut kommt.

Blick in die Zukunft – Wie sich Sturmfluten entwickeln könnten

Sturmfluten zählen seit Jahrhunderten zu den großen Naturgefahren an den Küsten. Doch ihre Zukunft sieht nicht nach Entspannung aus – im Gegenteil. Durch den Klimawandel, den Anstieg des Meeresspiegels und die Urbanisierung der Küstenregionen weltweit nehmen die Risiken deutlich zu. Die zentrale Frage lautet daher nicht mehr, ob Sturmfluten häufiger und stärker werden, sondern wie stark sie sein werden und wie gut wir vorbereitet sind. Die kommenden Jahrzehnte werden zeigen, ob der Mensch dem Wasser gewachsen bleibt oder ob sich das Meer neue Wege sucht.

Prognosen bis 2100

In einem Punkt sind sich wissenschaftliche Modelle weitgehend einig: Der globale Meeresspiegel wird weiter steigen – vermutlich um 30 bis 80 Zentimeter bis zum Jahr 2100, je nach Szenario. Einige pessimistische Studien gehen sogar von einem Anstieg von über einem Meter aus. Das klingt abstrakt, hat aber konkrete Folgen: Jede Sturmflut baut dann auf einem höheren Meeresspiegel auf und trifft mit mehr Kraft auf die Küste.

Gleichzeitig deuten Klimamodelle darauf hin, dass Stürme intensiver werden. Zwar sind die Aussagen zur Anzahl tropischer Wirbelstürme noch unsicher, ihre Intensität – also Windgeschwindigkeit, Regenmenge und Sturmflutpotenzial – nimmt jedoch zu. Das liegt vor allem an den wärmeren Ozeanen, die mehr Energie für Stürme liefern. Auch außertropische Tiefdruckgebiete könnten durch veränderte Jetstreams in ihrer Bahn oder Dauer beeinflusst werden, was wiederum Auswirkungen auf Mitteleuropa hätte.

Eine weitere Entwicklung ist, dass viele Städte – ausgerechnet in besonders gefährdeten Gebieten – wachsen. Küstenstädte wie Jakarta, Shanghai, Lagos oder Miami verzeichnen ein massives Bevölkerungswachstum, oft in informellen Siedlungen mit geringem Schutzstandard. Dadurch erhöht sich die Zahl potenziell betroffener Menschen enorm. Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) zufolge könnten bis 2050 über eine Milliarde Menschen in sturmflutgefährdeten Gebieten leben.

Selbst wenn die Zahl der Fluten gleich bliebe, wären demnach mehr Menschen, mehr Infrastruktur und mehr Werte betroffen – mit dramatischen Folgen für Wirtschaft, Gesundheit und soziale Stabilität.

Anpassung statt Abwehr: Leben mit der Flut

Angesichts dieser Perspektiven gewinnt ein neues Paradigma an Bedeutung: nicht nur abwehren, sondern sich anpassen. Anstatt zu versuchen, jede Flut zu stoppen, arbeiten Städte, Architekten und Klimaplaner weltweit an Lösungen, die es ermöglichen, mit dem Wasser zu leben, ohne daran zu zerbrechen.

Ein Beispiel hierfür ist das Konzept der schwimmenden Städte oder der amphibischen Architektur. Häuser, die bei Trockenheit auf dem Boden stehen und bei Hochwasser aufsteigen, könnten ganze Wohnviertel sicherer machen. In den Niederlanden gibt es bereits Prototypen solcher Siedlungen mit schwimmenden Schulen, Häusern und sogar Gewächshäusern.

Andere Städte setzen auf multifunktionale Fluträume: Parks, Tiefgaragen oder Plätze, die im Alltag als Erholungsflächen dienen, bei Sturmflut jedoch kontrolliert überflutet werden können. Rotterdam gilt mit Projekten wie dem "Waterplein", einem Platz, der Regenwasser auffängt und als Rückhaltebecken dient, als Vorreiter.

Auch in der Stadtplanung verändert sich die Perspektive: Tiefer gelegene Viertel werden gezielt zurückgebaut oder durch grüne Retentionsflächen ersetzt, Hochhäuser werden auf stabilen Plateaus errichtet und kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Rechenzentren oberhalb gefährdeter Zonen gebaut.

Das Ziel dieser Strategien ist klar: Resilienz statt Perfektion. Es geht nicht darum, jeden Tropfen Wasser fernzuhalten, sondern darum, Fluten so zu gestalten, dass sie nicht zur Katastrophe werden.

Internationale Zusammenarbeit und Klimapolitik

Sturmfluten machen an Landesgrenzen nicht halt. Ein Orkan über dem Atlantik betrifft deshalb nicht nur die Karibik, sondern auch Europa. Die Pegelstände an der Nordsee werden durch die Windverhältnisse vor Island beeinflusst. Schutzanlagen in einem Flussdelta helfen nur, wenn sie mit den Anlagen stromaufwärts koordiniert sind. Kurz gesagt: Effektiver Sturmflutschutz erfordert internationale Zusammenarbeit.

Das betrifft nicht nur die Technik, sondern auch:

-

Daten- und Wissenstransfer: Frühwarnsysteme, Simulationen und Schutzkonzepte müssen global verfügbar und verständlich sein – auch für Länder mit begrenzten Mitteln.

-

Finanzierung: Der Wiederaufbau nach einer Flut ist teuer – für viele Länder unbezahlbar. Internationale Fonds, Klimaversicherungen und Hilfsprogramme müssen ausgebaut und verlässlich zugänglich gemacht werden.

-

Gerechte Klimapolitik: Die meisten Sturmflutopfer leben in Ländern, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Gerechtigkeit bedeutet hier nicht nur Hilfe nach der Katastrophe – sondern präventive Unterstützung, damit Katastrophen gar nicht erst eskalieren.

Auch globale Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen spielen eine Rolle: Je erfolgreicher es der Menschheit gelingt, CO₂-Emissionen zu reduzieren, desto besser lassen sich Meeresspiegelanstieg und Extremwetter begrenzen –und damit auch die Zahl schwerer Sturmfluten.

Die Sturmfluten der Zukunft werden nicht nur höher, sondern treffen auch auf mehr Menschen, mehr Werte und verletzlichere Infrastrukturen. Doch das muss nicht zwangsläufig in einer Katastrophe enden. Wenn heute in Schutzmaßnahmen, Planung und globale Zusammenarbeit investiert wird, kann das Leben an gefährdeten Küsten auch in Zukunft weitergehen – sicherer, flexibler und klüger als je zuvor. Die Frage ist nicht, ob das Meer kommt. Die Frage ist: Wie vorbereitet sind wir, wenn es kommt?

Die Flut wird nicht warten

Sturmfluten sind nicht nur für Meteorologen ein Thema – sie betreffen weltweit Millionen Menschen. Je mehr wir über sie wissen, desto besser können wir uns schützen. Ob Küstenregionen zu Todeszonen werden oder zu widerstandsfähigen Lebensräumen der Zukunft, liegt in unserer Hand. Dafür müssen wir jetzt handeln – technisch, politisch und gesellschaftlich.

FAQ – Häufige Fragen zu Sturmfluten

Was ist der Unterschied zwischen Sturmflut und Tsunami?

Eine Sturmflut entsteht durch Wind

und Luftdruck, ein Tsunami durch Erdbeben oder Vulkanausbrüche unter Wasser.

Welche Regionen sind am stärksten betroffen?

Die Nordseeküste, Teile Asiens (z. B.

Bangladesch) sowie die US-Golfküste gelten als besonders gefährdet.

Wie viel Vorwarnzeit gibt es bei einer Sturmflut?

In der Regel mehrere Stunden bis Tage

–je nach Wetterlage und technischer Ausstattung des Frühwarnsystems.

Können Sturmfluten vollständig verhindert werden?

Nein, aber ihre Auswirkungen lassen sich

durch Schutzbauten, Planung und Aufklärung stark begrenzen.

Welche Rolle spielt der Klimawandel?

Er verstärkt Sturmfluten durch den Anstieg des

Meeresspiegels und die Zunahme extremer Wetterereignisse.