Der Pazifische Feuerring – Feuer, Erde und die Macht der Natur

Der Pazifische Feuerring ist eines der faszinierendsten geologischen Phänomene unserer Erde: ein gigantischer Gürtel aus Vulkanen und Erdbeben, der sich wie ein flammender Bogen um den Pazifik zieht. Er stellt zwar eine Bedrohung für Millionen von Menschen dar, ist aber gleichzeitig auch die Quelle für fruchtbare Böden, Energie und wissenschaftliche Erkenntnisse. In diesem Artikel betrachten wir den Feuerring genauer: seine Entstehung, seine zerstörerischen Kräfte, aber auch die Chancen, die er den Menschen bietet.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist der Pazifische Feuerring?

- Die Länder des Pazifischen Feuerrings

- Geologische Kräfte im Spiel

- Vulkane des Pazifischen Feuerrings

- Erdbeben am Pazifischen Feuerring

- Leben am Feuerring – Fluch und Segen

- Wissenschaftliche Erforschung

- Der Feuerring und der Klimawandel

- Zukunft des Pazifischen Feuerrings

- Der Feuerring – Bedrohung und Lebensquelle zugleich

- Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Pazifischen Ring

Was ist der Pazifische Feuerring?

Definition und geografische Ausdehnung

Der Pazifische Feuerring ist weder ein einzelner Vulkan noch eine klar begrenzte Region, sondern ein gigantisches geologisches System. Er erstreckt sich über rund 40.000 Kilometer entlang des Pazifischen Ozeans und ähnelt auf Karten einem Hufeisen.

Er beginnt an der Südspitze Südamerikas, zieht sich entlang der Anden nach Norden, verläuft weiter an der Westküste Nordamerikas bis hoch nach Alaska und über die Aleuten nach Russland. Von dort aus reicht er südwärts über Japan, die Philippinen und Indonesien bis nach Neuseeland. Dieser Gürtel berührt mehr als 20 Länder und umfasst einige der am dichtesten besiedelten Regionen der Erde.

Das Ausmaß seiner Aktivität ist einzigartig: Rund 75 Prozent aller aktiven Vulkane befinden sich im sogenannten Feuerring. Zudem ereignen sich etwa 90 % aller weltweiten Erdbeben in dieser Region. Kein anderer Teil der Erde ist von einer solchen Kombination aus vulkanischer und seismischer Aktivität geprägt.

Der Feuerring zeigt darüber hinaus die enorme Vielfalt geologischer Landschaften: von den steilen Vulkankegeln Japans über die Inselketten Hawaiis bis zu den mächtigen Gebirgsketten der Anden. Jede Region erzählt ein eigenes Kapitel über die Dynamik der Erdkruste.

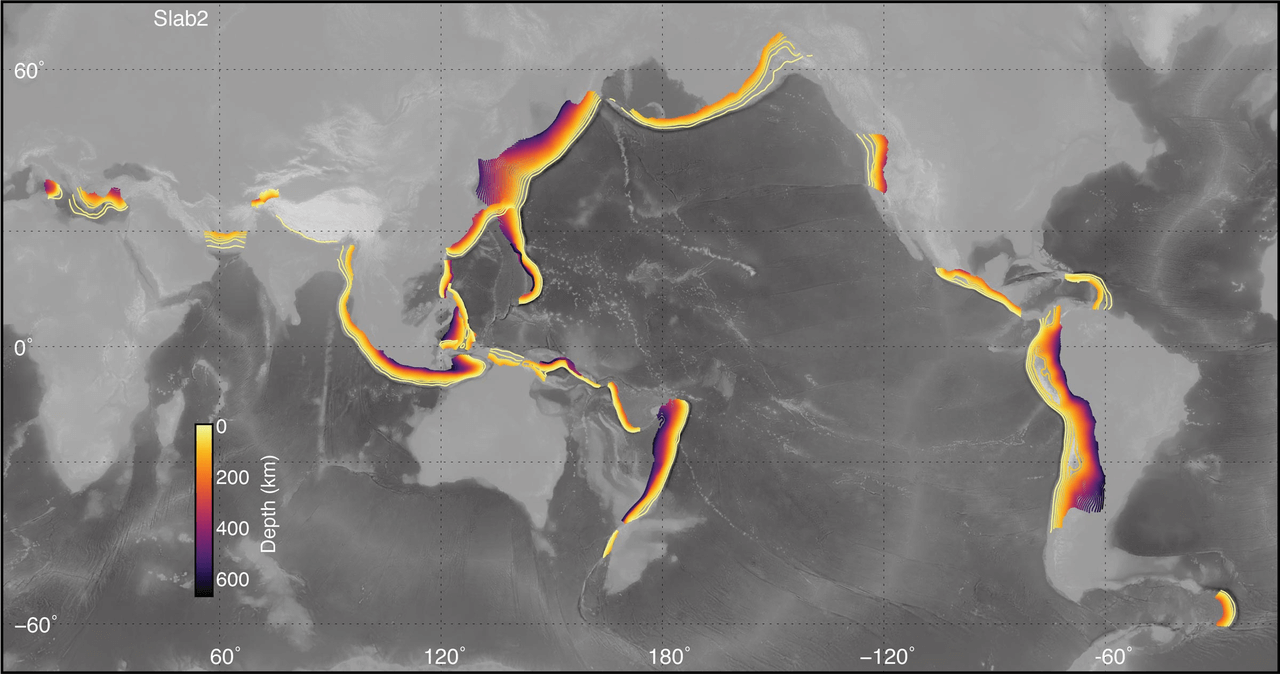

Die tektonischen Grundlagen

Um den Feuerring zu verstehen, muss man die Plattentektonik kennen, also die Theorie, dass die Erdkruste aus beweglichen Platten besteht. Diese Platten "schwimmen" auf dem zähflüssigen Erdmantel und bewegen sich jährlich nur wenige Zentimeter. Diese kleinen Bewegungen haben jedoch gewaltige Folgen.

Im Pazifischen Feuerring stoßen die Platten ständig zusammen oder schieben sich übereinander. Besonders wichtig sind dabei die sogenannten Subduktionszonen. Hier wird eine ozeanische Platte unter eine kontinentale Platte gedrückt. Beim Absinken erhitzt sich die Platte, schmilzt teilweise auf und setzt Gase frei. Das aufsteigende Magma führt zu Vulkanausbrüchen.

Ein Beispiel hierfür ist die Nazca-Platte, die unter die südamerikanische Platte taucht und so die Anden formt. In Japan hingegen schiebt sich die Pazifische Platte unter die Eurasische Platte, wodurch eine dichte Kette von Vulkanen und Erdbebeninseln entsteht.

Doch nicht nur die Subduktion prägt den Feuerring. An manchen Stellen, wie in Kalifornien entlang der San-Andreas-Verwerfung, gleiten Platten auch seitlich aneinander vorbei. Dieses "Aneinandervorbeischrammen" löst besonders häufig schwere Erdbeben aus.

Warum der Feuerring so einzigartig ist

Anders als in anderen vulkanischen Regionen der Erde wie Island oder Ostafrika vereint der Pazifische Feuerring eine extrem hohe Dichte an aktiven Vulkanen, Erdbebenherden und Subduktionszonen. Er ist sozusagen das Epizentrum geologischer Aktivität.

Hinzu kommt seine enorme Bedeutung für den Menschen:

-

Dichte Besiedlung: Städte wie Tokio, Santiago de Chile oder Los Angeles liegen direkt am Feuerring.

-

Wirtschaftliche Zentren: Viele Häfen und Handelsrouten befinden sich in seinem Einflussbereich.

-

Naturgefahren: Die Bevölkerung lebt ständig mit der Bedrohung durch Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis.

Trotz der Gefahren sind es gerade die fruchtbaren Böden, reichen Fischgründe und geothermischen Energiequellen, die Menschen in diese Regionen ziehen. Dadurch entsteht ein permanentes Spannungsfeld zwischen Risiko und Nutzen.

Die Länder des Pazifischen Feuerrings

Der Pazifische Feuerring erstreckt sich über mehr als 40.000 Kilometer und betrifft zahlreiche Staaten in Asien, Ozeanien sowie Nord- und Südamerika. In den betroffenen Ländern leben Hunderte Millionen Menschen, die einerseits von Vulkanen, Erdbeben und Tsunamis bedroht sind, andererseits aber auch von den fruchtbaren Böden und geologischen Ressourcen profitieren.

Hier sind die wichtigsten 20 Länder am Pazifischen Feuerring:

-

Chile – Liegt direkt an der Subduktionszone der Nazca-Platte; Heimat vieler mächtiger Vulkane in den Anden.

-

Peru – Stark von Vulkanketten geprägt, darunter der berühmte Vulkan Misti bei Arequipa.

-

Ecuador – Beherbergt den Vulkan Cotopaxi, einen der höchsten aktiven Vulkane der Welt.

-

Kolumbien – Bekannt für Vulkane wie Nevado del Ruiz, dessen Ausbruch 1985 über 23.000 Menschen tötete.

-

Mexiko – Heimat des Popocatépetl, eines der aktivsten Vulkane Nordamerikas.

-

Guatemala – Mit dem Fuego und Pacaya eines der vulkanisch aktivsten Länder Mittelamerikas.

-

El Salvador – Auch als "Land der Vulkane" bekannt; etwa 20 aktive # oder potenziell aktive Vulkane.

-

Honduras – Weniger vulkanisch, aber Teil der mittelamerikanischen Subduktionszone.

-

Nicaragua – Viele Vulkane, darunter Masaya und Momotombo; beide regelmäßig aktiv.

-

Costa Rica – Berühmt für den Vulkan Arenal und ein starkes Erdbebengebiet.

-

Panama – Südlichster Teil Mittelamerikas; liegt am Rand des Feuerrings mit weniger, aber dennoch aktiven Prozessen.

-

USA – Vor allem die Westküste (Kalifornien, Alaska) und Hawaii liegen im Feuerring.

-

Kanada – Britisch-Kolumbien gehört zu den nördlichen Vulkan- und Erdbebenzonen des Feuerrings.

-

Russland – Die Halbinsel Kamtschatka ist eine der vulkanisch aktivsten Regionen der Erde.

-

Japan – Teil des "Ringzentrums"; über 100 aktive Vulkane, darunter der Fuji.

-

Philippinen – Heimat des gefährlichen Vulkans Pinatubo und vieler anderer aktiver Feuerberge.

-

Indonesien – Eines der vulkanreichsten Länder der Welt; hier ereignen sich regelmäßig gewaltige Ausbrüche.

-

Papua-Neuguinea – Liegt auf einer tektonischen Nahtstelle; zahlreiche aktive Vulkane wie Tavurvur.

-

Neuseeland – Besonders die Nordinsel ist vulkanisch aktiv, mit Ruapehu und White Island.

-

Tonga – Inselstaat mit zahlreichen Unterwasservulkanen; 2022 verursachte ein Ausbruch einen global spürbaren Tsunami.

Wie diese Liste zeigt, ist der Feuerring kein lokales, sondern ein globales Phänomen, das vier Kontinente und über 20 Staaten betrifft. Er ist somit nicht nur ein geologisches System, sondern auch ein politisches und menschliches Thema von weltweiter Bedeutung.

Geologische Kräfte im Spiel

Hinter den Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüchen des Pazifischen Feuerrings stehen enorme Kräfte, die tief im Inneren unseres Planeten wirken. Diese Prozesse laufen ununterbrochen ab, sind für uns unsichtbar, machen sich jedoch regelmäßig in Form von Naturkatastrophen bemerkbar. Um den Feuerring zu verstehen, muss man sich mit drei zentralen Mechanismen auseinandersetzen: Subduktion, Vulkanismus und seismische Aktivität.

Subduktion: Das Verschlucken der Platten

Die wichtigste treibende Kraft am Feuerring ist die Subduktion. Dabei schiebt sich eine ozeanische Platte unter eine kontinentale Platte oder eine andere ozeanische Platte. Dieses "Verschlucken" findet statt, weil ozeanische Platten schwerer sind. Sie bestehen aus dichterem Gestein als kontinentale Platten.

Wenn eine Platte in die Tiefe gedrückt wird, passiert Folgendes:

-

Die Platte erhitzt sich im Erdmantel und beginnt teilweise zu schmelzen.

-

Dabei entstehen Magma und Gase, die aufsteigen.

-

An der Erdoberfläche bilden sich Vulkane oder ganze Vulkanketten.

Ein berühmtes Beispiel hierfür ist die Andenregion in Südamerika. Dort taucht die Nazca-Platte unter die südamerikanische Platte. Das Ergebnis ist die spektakuläre Andenkette, in der sich einige der höchsten aktiven Vulkane der Welt befinden.

Ein weiteres Beispiel ist der Japan-Bogen. Hier wird die Pazifische Platte unter die Eurasische Platte gedrückt. Diese Region zählt zu den seismisch aktivsten Orten der Erde und ist regelmäßig von gewaltigen Erdbeben betroffen.

Ohne Subduktion gäbe es den Feuerring nicht, denn er ist die Grundlage für seine vulkanische und seismische Aktivität.

Magmakammern und Vulkanismus

Wenn die abtauchende Platte im Erdmantel teilweise aufschmilzt, steigt das dabei entstehende Magma nach oben. Es sammelt sich in Magmakammern, riesigen Reservoirs unter der Erdkruste.

Die Art des Magmas bestimmt, wie ein Vulkan ausbricht:

-

Dünnflüssiges Magma (basaltisch) entweicht relativ leicht. Es führt zu eher ruhigen Lavaströmen, wie man sie auf Hawaii beobachten kann.

-

Zähflüssiges, gasreiches Magma (andesitisch bis rhyolithisch) staut sich auf, bis der Druck so groß wird, dass es explosiv entweicht. Das ist typisch für die Vulkane im Feuerring.

Ein extremes Beispiel hierfür ist der Ausbruch des Krakatau im Jahr 1883, bei dem ein gewaltiger Druckaufbau die Insel förmlich zerriss. Die Explosion war so laut, dass sie noch in einer Entfernung von 3.000 Kilometern zu hören war.

Zudem verändern Vulkane die Landschaft: Sie erschaffen neue Inseln, erhöhen Gebirgsketten und formen Küstenlinien. Vulkanismus ist also nicht nur zerstörerisch, sondern auch schöpferisch.

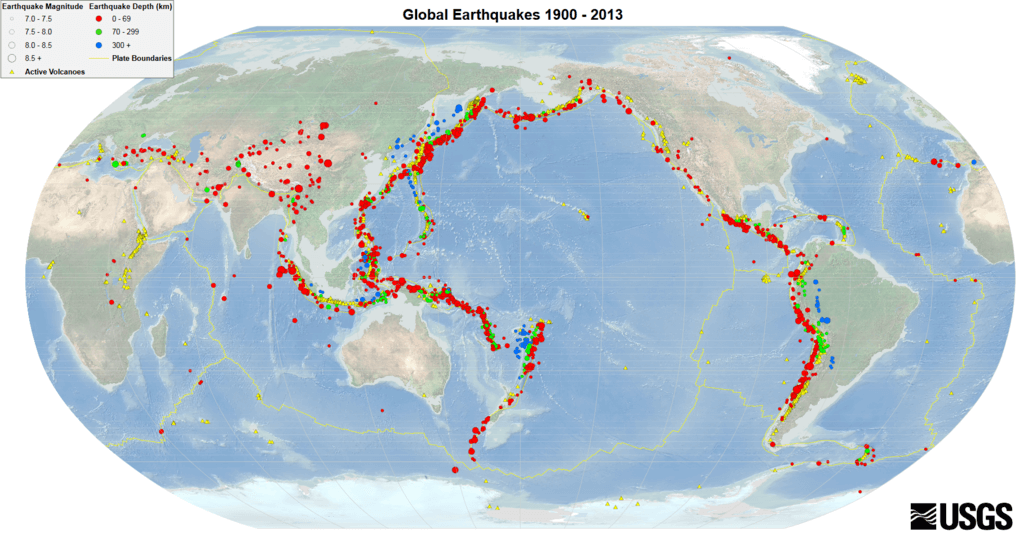

Seismische Aktivität und Erdbeben

Neben dem Vulkanismus ist die seismische Aktivität das zweite große Merkmal des Feuerrings. Erdbeben entstehen, wenn sich Spannungen zwischen den Platten aufbauen und sich plötzlich entladen.

Es gibt verschiedene Arten von Erdbeben am Feuerring:

-

Subduktions-Erdbeben: Entstehen, wenn eine Platte abtaucht und dabei verhakt. Löst sich das Verhaken plötzlich, bebt die Erde heftig.

-

Transform-Erdbeben: Passieren an Verwerfungen, wo Platten seitlich aneinander vorbeigleiten. Ein bekanntes Beispiel ist die San-Andreas-Verwerfung in Kalifornien.

-

Vulkanische Erdbeben: Kommen vor, wenn sich Magma bewegt und Druck in der Erdkruste erzeugt.

Ein besonders zerstörerisches Phänomen tritt auf, wenn Erdbeben unter dem Meer entstehen. Durch die plötzlichen Bewegungen des Meeresbodens bilden sich Tsunamis. Diese können innerhalb weniger Minuten Küsten überfluten und ganze Städte zerstören, wie es 2011 beim Tōhoku-Erdbeben in Japan der Fall war.

Das Zusammenspiel der Kräfte

Was den Feuerring so einzigartig macht, ist nicht nur das Auftreten dieser Prozesse, sondern auch ihr Zusammenspiel. Subduktion erzeugt Magma und Vulkane. Dieselben Spannungen verursachen Erdbeben. Diese wiederum können Tsunamis auslösen.

Man könnte sagen: Der Pazifische Feuerring ist ein gigantisches geologisches "Uhrwerk". Jeder Mechanismus greift in den anderen und gemeinsam formen sie ein dynamisches System, das den Pazifikraum seit Millionen von Jahren prägt.

Vulkane des Pazifischen Feuerrings

Entlang des Pazifischen Feuerrings befinden sich einige der aktivsten und gefährlichsten Vulkane der Erde. Sie sind nicht nur beeindruckende Naturphänomene, sondern prägen auch die Kultur, die Wirtschaft und die Geschichte ganzer Nationen. Während einige von ihnen eine ständige Bedrohung darstellen, schlafen andere seit Jahrhunderten – doch sie alle sind Teil dieses gewaltigen Systems.

Die bekanntesten Vulkane

Mehr als 450 Vulkane gehören zum Feuerring. Einige sind durch ihre Ausbrüche weltbekannt geworden:

-

Mount Fuji (Japan):

Der ikonische Berg ist nicht nur ein geologisches Phänomen, sondern auch ein wichtiges kulturelles Symbol. Er gilt als heiliger Berg und inspiriert seit Jahrhunderten Kunst und Religion in Japan. Obwohl er seit 1707 nicht mehr ausgebrochen ist, wird er von Forschern genau überwacht, denn ein Ausbruch in der Region Tokio hätte katastrophale Folgen für Millionen von Menschen. -

Krakatau (Indonesien):

Der Ausbruch im Jahr 1883 zählt zu den heftigsten Naturkatastrophen der Geschichte. Die Explosion schleuderte so viel Asche in die Atmosphäre, dass die globale Temperatur für mehrere Jahre sank. Der Knall war noch in einer Entfernung von 3.000 Kilometern zu hören. Aus der Asche entstand die neue Insel Anak Krakatau („Kind des Krakatau“), die bis heute aktiv ist. -

Pinatubo (Philippinen):

Im Jahr 1991 kam es zu einem der größten Vulkanausbrüche des 20. Jahrhunderts. Die Aschewolken stiegen 35 Kilometer hoch in die Atmosphäre und sorgten weltweit für Klimaschwankungen. Auf den Philippinen mussten Hunderttausende Menschen evakuiert werden und die Folgen waren noch über Jahre hinweg spürbar. -

Mount St. Helens (USA):

Der Ausbruch von 1980 war ein eindrückliches Beispiel für die Zerstörungskraft von Vulkanen. Nach einer Explosion stürzte die gesamte Bergspitze ein und eine gewaltige Lawine verwüstete eine Fläche von über 600 km². Seither ist der Vulkan ein "Freiluftlabor" für die Erforschung von Vulkanismus.

Diese Beispiele zeigen, dass Vulkanausbrüche im Feuerring nicht nur lokale Ereignisse sind, denn ihre Auswirkungen reichen oft weit über die betroffene Region hinaus.

Supervulkane im Feuerring

Neben den "gewöhnlichen" Vulkanen gibt es im Feuerring auch Supervulkane. Sie brechen zwar extrem selten aus, ihre Folgen wären jedoch global verheerend.

-

Yellowstone (USA):

Er wird oft nicht direkt mit dem Feuerring in Verbindung gebracht, doch Yellowstone liegt am Rande des Systems und ist einer der bekanntesten Supervulkane der Welt. Sein letzter großer Ausbruch liegt rund 640.000 Jahre zurück. Sollte er erneut ausbrechen, könnte er Nordamerika mit Asche bedecken und das Weltklima für Jahrzehnte verändern. -

Toba (Indonesien):

Der Toba-Ausbruch vor rund 74.000 Jahren zählt zu den größten der Menschheitsgeschichte. Forscher gehen davon aus, dass er eine "vulkanische Winterperiode" auslöste, die die globale Temperatur drastisch senkte. Einige Theorien besagen sogar, dass dieser Ausbruch die damalige Menschheit an den Rand des Aussterbens brachte.

Diese Supervulkane erinnern daran, dass die Erde Kräfte birgt, die nicht nur regional, sondern global wirken können.

Vulkanische Inselketten

Nicht nur einzelne Gipfel, sondern ganze Inselgruppen sind durch Vulkane am Feuerring entstanden.

-

Hawaii:

Die hawaiianischen Inseln liegen zwar nicht direkt in einer Subduktionszone, sind jedoch eng mit dem Feuerring verbunden. Sie sind durch einen sogenannten Hotspot entstanden, an dem Magma direkt aus dem Erdmantel aufsteigt. Über Millionen von Jahren driftete die Pazifische Platte über diesen Hotspot hinweg, wodurch eine ganze Kette von Inseln entstand – von Big Island bis hin zu längst versunkenen Seamounts. -

Aleuten (Alaska):

Diese Inselkette ist ein Paradebeispiel für Subduktionsvulkanismus. An dieser Stelle taucht die Pazifische Platte unter die Nordamerikanische Platte. Die Aleuten sind äußerst vulkanisch aktiv und bergen eine permanente Gefahr für den Luftverkehr und die Schifffahrt. -

Neuseeland:

Auch Neuseeland verdankt seine Landschaft dem Feuerring. Die Nordinsel ist geprägt von aktiven Vulkanen wie dem Ruapehu oder dem White Island (Whakaari), die regelmäßig ausbrechen. Hier wird besonders deutlich, wie nah menschliche Siedlungen und vulkanische Aktivität beieinanderliegen.

Vulkane als "Lebensspender" und Bedrohung zugleich

So zerstörerisch Vulkane auch sind, sie sind gleichzeitig Quellen neuen Lebens. Ihre Asche schafft fruchtbare Böden, die die Landwirtschaft ermöglichen. In Indonesien nutzen beispielsweise Millionen Menschen diese Böden, um Reis und Gemüse anzubauen.

Zugleich stellen Vulkane aber auch eine dauerhafte Bedrohung dar. Ein einziger Ausbruch kann Dörfer unter Asche begraben, ganze Inseln verwüsten oder gar globale Klimaveränderungen auslösen. Der Feuerring steht somit für das Spannungsfeld zwischen Zerstörung und Schöpfung, Risiko und Nutzen.

Erdbeben am Pazifischen Feuerring

Der Pazifische Feuerring ist nicht nur für seine Vulkane, sondern vor allem auch für seine hohe Erdbebenaktivität berüchtigt. Rund 90 % aller weltweit registrierten Erdbeben ereignen sich in dieser Zone. Die Spannungen zwischen den tektonischen Platten entladen sich dort in gewaltigen Erschütterungen, die ganze Städte zerstören, Küsten verwüsten und Tsunamis auslösen können. Während kleinere Beben fast täglich auftreten, gab es auch Erdbeben, die in die Weltgeschichte eingegangen sind.

Historische Katastrophen

Das Chile-Beben von 1960

Am 22. Mai 1960 ereignete sich in Südamerika das bisher stärkste je gemessene Erdbeben mit einer Magnitude von 9,5. Sein Epizentrum lag nahe der Stadt Valdivia in Chile. Innerhalb weniger Minuten stürzten Gebäude ein, Straßen rissen auseinander und Erdrutsche verschütteten ganze Dörfer. Die Auswirkungen waren jedoch nicht auf Chile beschränkt: Das Beben löste einen Tsunami aus, der sich über den gesamten Pazifik ausbreitete und sogar in Japan und auf Hawaii Schäden verursachte. Schätzungen zufolge starben rund 6.000 Menschen und das Land benötigte Jahrzehnte, um sich von den Folgen zu erholen.

Das Alaska-Beben von 1964

Nur vier Jahre später, am 27. März 1964, bebte in Alaska die Erde mit einer Stärke von 9,2 – es war das zweitstärkste je gemessene Erdbeben. Das fast fünf Minuten andauernde Beben führte zu massiven Bodenverwerfungen: Ganze Landstriche hoben sich um mehrere Meter, während andere absanken. Besonders verheerend war der Tsunami, der nach dem Beben große Teile der Küste verwüstete. Selbst Kalifornien und Hawaii waren davon betroffen. Dieses Ereignis führte zur Einrichtung besserer Tsunami-Warnsysteme im Pazifik.

Das Japan-Beben von 2011

Am 11. März 2011 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 9,0 die Region Tōhoku in Japan. Es war eines der stärksten je aufgezeichneten Erdbeben und hatte katastrophale Folgen. Der dadurch ausgelöste Tsunami erreichte Wellenhöhen von über 40 Metern und überflutete weite Teile der Ostküste Japans. Mehr als 18.000 Menschen starben oder werden bis heute vermisst. Zusätzlich kam es zur Nuklearkatastrophe von Fukushima, die eine internationale Debatte über die Sicherheit von Atomkraftwerken an seismisch aktiven Standorten auslöste.

Diese drei Beispiele verdeutlichen: Erdbeben am Feuerring sind nicht nur lokale Ereignisse – ihre Auswirkungen reichen oft über ganze Kontinente hinweg.

Tsunamis als Folge

Eines der gefährlichsten Phänomene im Zusammenhang mit Erdbeben am Feuerring sind Tsunamis. Wenn sich der Meeresboden plötzlich bewegt und dabei große Wassermassen verdrängt werden, entstehen gewaltige Wellen, die sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 800 km/h über den Ozean ausbreiten können.

Einige wichtige Fakten zu Tsunamis am Feuerring:

-

Chile 1960: Der Tsunami legte fast 17.000 Kilometer zurück und richtete selbst in Japan schwere Schäden an.

-

Alaska 1964: Teile von Kalifornien und Hawaii wurden überflutet, obwohl sie tausende Kilometer entfernt lagen.

-

Japan 2011: Die Zerstörungskraft des Tsunamis war größer als die des eigentlichen Bebens. Ganze Städte wie Rikuzentakata wurden praktisch ausgelöscht.

Tsunamis sind besonders gefährlich, da sie oft nur kurze Vorwarnzeit lassen. Dank moderner Frühwarnsysteme können heute zwar viele Menschen rechtzeitig evakuiert werden, doch in dicht besiedelten Küstenregionen bleibt die Gefahr sehr hoch.

Alltag im Erdbebengebiet

Für Menschen, die am Feuerring leben, sind Erdbeben Alltag. In Tokio etwa gibt es kaum eine Woche ohne spürbare Erschütterungen. In Santiago de Chile oder Mexiko-Stadt sind die Bewohner auf Evakuierungen und Notfallübungen vorbereitet. Schulen üben regelmäßig, wie man sich während eines Bebens verhalten muss, und die Architektur ist speziell auf Erdbebensicherheit ausgelegt.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bleibt eine gewisse Unsicherheit bestehen: Man weiß, dass große Beben kommen werden, doch niemand kann genau sagen, wann und wo.

Erdbeben als Motor der Forschung

So zerstörerisch Erdbeben auch sind, sie liefern Wissenschaftlern doch wertvolle Informationen über die Erde. Jede Erschütterung wird von Seismografen weltweit aufgezeichnet und trägt dazu bei, die Mechanismen der Plattentektonik besser zu verstehen.

Ein Beispiel: Das Beben von 2011 in Japan hat gezeigt, dass sich Spannungen an Subduktionszonen viel weiter ins Landesinnere erstrecken können als zuvor angenommen. Dieses Wissen verändert heute die Modelle für Risikoprognosen.

Das spielt auch für den Klimaschutz eine Rolle: Tsunamis können Küstenlinien dauerhaft verändern und Siedlungsräume unbewohnbar machen – eine zusätzliche Herausforderung neben dem durch den Klimawandel bedingten Anstieg des Meeresspiegels.

Leben am Feuerring – Fluch und Segen

Der Pazifische Feuerring ist die Heimat von Hunderten Millionen Menschen. Trotz der ständigen Gefahr durch Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche entwickeln die Menschen dort nicht nur ganze Kulturen, Städte und Wirtschaften, sie leben auch dort. Der Feuerring ist daher ein Ort der Gegensätze: Er ist tödlich und lebensspendend zugleich.

Risiken für die Bevölkerung

Naturgefahren im Alltag

Die Menschen, die entlang des Feuerrings leben, befinden sich gewissermaßen in einem permanenten Ausnahmezustand. Erdbeben können jederzeit auftreten und selbst schwächere Beben verursachen Schäden und psychischen Stress. Besonders verheerend sind die seltenen „Mega-Beben“, die ganze Regionen erschüttern und Millionen von Menschen betreffen können.

Vulkane stellen eine zusätzliche Bedrohung dar. Ein plötzlicher Ausbruch kann Dörfer mit Asche bedecken, Lawinen auslösen oder ganze Inseln zerstören. Ascheregen macht die Luft nicht atembar, kontaminiert das Wasser und zerstört Ernten.

Wirtschaftliche Schäden

Jedes große Beben oder jeder Ausbruch kostet nicht nur Menschenleben, sondern auch Milliarden.

-

In Japan verursachte das Tōhoku-Beben 2011 Schäden von über 200 Milliarden US-Dollar – die teuerste Naturkatastrophe der Geschichte.

-

In Chile mussten nach dem Beben von 2010 große Teile der Infrastruktur neu aufgebaut werden, darunter Straßen, Häfen und Stromleitungen.

Gesellschaftliche Folgen

Häufige Katastrophen haben auch soziale Auswirkungen. Familien verlieren ihre Häuser, ganze Dörfer werden unbewohnbar und Migration ist oft die einzige Möglichkeit. Besonders hart trifft es arme Bevölkerungsgruppen, da sie meist in weniger stabilen Gebäuden wohnen.

Chancen und Vorteile

Die Menschen kehren trotz der Risiken immer wieder in diese gefährdeten Regionen zurück – und das hat gute Gründe.

Fruchtbare Böden

Vulkanasche ist mineralreich. Nach einem Ausbruch und der anschließenden Zersetzung der Asche entstehen einige der fruchtbarsten Böden der Erde. In Indonesien beispielsweise wird auf solchen Böden Reis angebaut, der Millionen Menschen ernährt. Auch in Mexiko profitieren Landwirte von den nährstoffreichen Böden vulkanischer Regionen.

Energiequelle: Geothermie

Die Hitze aus dem Erdinneren kann zur Energiegewinnung genutzt werden. Island liegt zwar nicht am Pazifik, ist aber ein Paradebeispiel für die Nutzung geothermischer Energie. Auch Länder wie Japan, Neuseeland oder die Philippinen am Feuerring machen zunehmend Gebrauch von dieser nachhaltigen Energiequelle.

Tourismus

Vulkane und heiße Quellen ziehen jedes Jahr Millionen von Touristen an. Der Mount Fuji ist nicht nur für Pilger, sondern auch für Wanderer aus aller Welt ein Ziel. In Neuseeland locken Geysire und vulkanische Landschaften Besucher an. Der Tourismus schafft Arbeitsplätze und stärkt die Wirtschaft – ein direkter Nutzen der geologischen Aktivität.

Kulturelle Bedeutung

Viele Vulkane gelten als heilig oder haben Eingang in Mythen und Legenden gefunden.

-

Für die japanische Kultur ist der Fuji ein Symbol für Reinheit und Spiritualität.

-

In Hawaii gilt die Vulkangöttin Pele als Hüterin der Inseln, und Ausbrüche werden oft als Zeichen ihrer Präsenz gedeutet.

-

In Andenregionen sehen indigene Gemeinschaften Vulkane als mächtige Geister, die verehrt werden müssen.

Die Balance zwischen Risiko und Nutzen

Leben am Feuerring bedeutet also, zwischen Gefahr und Chance zu balancieren. Die Menschen nehmen die Risiken in Kauf, weil die Vorteile oft überwiegen. Fruchtbare Böden sichern die Ernährung, Energiequellen schaffen Unabhängigkeit und der Tourismus bringt Wohlstand.

Gleichzeitig lernen die Gesellschaften, mit den Gefahren zu leben:

-

Japan hat einige der strengsten Bauvorschriften der Welt, die Häuser erdbebensicher machen.

-

Chile betreibt umfassende Aufklärungsprogramme, damit die Bevölkerung im Ernstfall weiß, wie sie reagieren muss.

-

Indonesien arbeitet mit internationalen Organisationen zusammen, um Frühwarnsysteme zu verbessern.

Diese Strategien zeigen, dass Menschen nicht hilflos den Kräften des Feuerrings ausgeliefert sind, sondern aktiv Wege finden, sie zu meistern.

Wissenschaftliche Erforschung

Der Pazifische Feuerring ist eine Zone permanenter Bedrohung und zugleich ein riesiges Forschungsfeld für Wissenschaftler aus aller Welt. Geologen, Seismologen, Vulkanologen und Ozeanografen arbeiten hier Hand in Hand, um die Mechanismen unseres Planeten besser zu verstehen und Risiken für die Bevölkerung zu reduzieren. Dank moderner Technologien können wir die Erde heute präziser beobachten als je zuvor, auch wenn ihre Kräfte noch nicht vollständig vorhersehbar sind.

Überwachungssysteme

Die Überwachung des Feuerrings erfolgt durch ein dichtes Netz aus Messgeräten und Beobachtungstechnologien:

-

Seismografen:

Diese empfindlichen Instrumente registrieren selbst die kleinsten Bodenbewegungen. In Ländern wie Japan oder den USA sind Tausende Seismografen installiert, die in Echtzeit Daten an Forschungszentren liefern. -

GPS-Messungen:

Mithilfe von hochpräzisem GPS lassen sich selbst minimale Verschiebungen der Erdoberfläche messen, die mitunter nur wenige Millimeter pro Jahr betragen. Mithilfe dieser Daten lässt sich erkennen, wo sich Spannungen zwischen Platten aufbauen und wo mit künftigen Beben zu rechnen ist. -

Satellitenbeobachtungen:

Satelliten wie die europäische Sentinel-Reihe oder die US-amerikanischen Landsat-Missionen erfassen Veränderungen an der Erdoberfläche. Sie können beispielsweise Hebungen von Vulkanhängen messen, die auf Magmaaufstieg hinweisen können. -

Akustische Sensoren im Meer:

Mithilfe von Unterwassermikrofonen können seismische Aktivitäten und Magmabewegungen aufgezeichnet werden. Dadurch ist es möglich, dass Forscher selbst Prozesse untersuchen können, die tief im Ozean entstehen und an Land unsichtbar bleiben.

Ein Beispiel für moderne Überwachung ist der Vulkan Merapi in Indonesien. Dort kombinieren Forscher lokale Seismografen mit Satellitenbildern, um mögliche Ausbrüche frühzeitig zu erkennen.

Prognosen und Frühwarnsysteme

Auch wenn Wissenschaftler Erdbeben oder Vulkanausbrüche nicht exakt vorhersagen können, haben sich die Frühwarnsysteme dafür enorm verbessert.

-

Erdbebenwarnungen in Japan:

In Japan kommt ein Netzwerk aus über 1.000 Seismografen zum Einsatz. Sobald ein starkes Beben erkannt wird, sendet das System Warnungen an Smartphones, Radios und Fernseher. Oft erreichen diese Warnungen die Menschen Sekunden, bevor die Erschütterungen in Großstädten eintreffen. Diese wenigen Sekunden reichen aus, um Züge anzuhalten, Maschinen abzuschalten und Menschen Schutz suchen zu lassen. -

Tsunami-Warnsystem im Pazifik:

Nach dem verheerenden Erdbeben in Alaska im Jahr 1964 und dem Tsunami im Indischen Ozean im Jahr 2004 wurden die Warnsysteme massiv ausgebaut. So überwacht das Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) in Hawaii mit Messbojen und Unterwassersensoren den Pazifik. So können binnen Minuten nach einem Beben Prognosen erstellt und Evakuierungen eingeleitet werden. -

Vulkanwarnungen:

In Ländern wie Chile oder den Philippinen gibt es mehrstufige Warnsysteme. Zeigen Magmakammern Anzeichen erhöhter Aktivität, werden gefährdete Regionen evakuiert. Der Ausbruch des Pinatubo im Jahr 1991 war dank intensiver Beobachtung vergleichsweise gut vorbereitet, sodass Zehntausende Menschen rechtzeitig evakuiert werden konnten.

Internationale Zusammenarbeit

Da der Feuerring mehr als 20 Länder umfasst, ist internationale Kooperation unverzichtbar. Naturkatastrophen wie Tsunamis oder Aschewolken kennen keine Grenzen und betreffen oft mehrere Staaten gleichzeitig.

-

Pazifisches Tsunami-Warnsystem (PTWS):

Dieses Netzwerk von rund 40 Ländern koordiniert Informationen und Warnungen bei Tsunamigefahr. -

Global Volcano Model (GVM):

Eine internationale Forschungsinitiative, die Daten zu Vulkanaktivitäten weltweit sammelt und zugänglich macht. -

Forschungsprojekte auf See:

Mit Spezialschiffen wie der JOIDES Resolution oder der japanischen Chikyū bohren Wissenschaftler direkt in Subduktionszonen. Ziel ist es, mehr über die Entstehung von Erdbeben herauszufinden.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist das "Ring of Fire"-Programm. Im Rahmen dessen führen Wissenschaftler aus den USA, Japan, Indonesien und Chile gemeinsame Messungen durch, um Muster in den Subduktionszonen zu erkennen.

Grenzen der Vorhersagbarkeit

Trotz aller Fortschritte bleibt ein zentrales Problem: Die Kräfte im Erdinneren sind chaotisch und komplex.

-

Man weiß, dass große Beben oder Ausbrüche kommen – aber nicht wann.

-

Frühwarnsysteme können oft Minuten oder Stunden verschaffen, aber keine langfristigen Prognosen.

-

Supervulkane wie Yellowstone oder Toba bleiben besonders schwer einzuschätzen, weil ihre Ausbrüche nur alle zehntausende Jahre auftreten.

Dennoch gilt: Je besser die Überwachung, desto größer die Chance, rechtzeitig Leben zu retten. Forschung reduziert das Risiko zwar nicht, aber sie hilft, vorbereitet zu sein.

Der Feuerring und der Klimawandel

Bei dem Thema Klimawandel steht meist der menschliche Einfluss im Vordergrund, beispielsweise in Form von CO₂-Emissionen aus Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Doch auch die Natur selbst hat einen Anteil daran – und der Pazifische Feuerring spielt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Vulkanausbrüche in dieser Region können das Klima kurzfristig abkühlen, während gleichzeitig Treibhausgase in die Atmosphäre abgegeben werden. Das Spannungsfeld zwischen natürlichen und menschengemachten Einflüssen ist komplex und zeigt die enge Verknüpfung von Geologie und Klima.

Vulkanausbrüche und globale Abkühlung

Große Vulkanausbrüche am Feuerring haben in der Vergangenheit das Weltklima spürbar verändert. Dabei sind nicht die Mengen an CO₂ entscheidend, sondern die Partikel und Gase, die in die Stratosphäre gelangen.

-

Pinatubo (Philippinen, 1991):

Der Ausbruch stieß rund 20 Millionen Tonnen Schwefeldioxid aus. In der Stratosphäre bildeten sich Aerosole, die Sonnenstrahlen reflektierten. Die Folge: Die globale Durchschnittstemperatur sank um etwa 0,5 °C – für mehrere Jahre. -

Tambora (Indonesien, 1815):

Einer der gewaltigsten Ausbrüche der letzten Jahrtausende. Die Eruption war so massiv, dass das Jahr 1816 als "Jahr ohne Sommer" in die Geschichte einging. In Europa und Nordamerika kam es zu Missernten und Hungersnöten. -

Krakatau (Indonesien, 1883):

Die Explosion schleuderte Asche und Gase in 80 Kilometer Höhe. Weltweit kam es zu spektakulären Sonnenuntergängen, gleichzeitig sanken die Temperaturen spürbar.

Diese Beispiele zeigen: Der Feuerring kann das Klima kurzfristig stark beeinflussen – allerdings in Richtung Abkühlung.

Langfristige geologische Einflüsse

Große Ausbrüche können das Klima für Jahre oder Jahrzehnte abkühlen. Langfristig tragen Vulkane jedoch auch zum Kohlenstoffkreislauf bei:

-

CO₂-Emissionen durch Vulkane:

Weltweit setzen Vulkane schätzungsweise 200 bis 400 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr frei. Das ist zwar erheblich, im Vergleich zu den menschlichen Emissionen von über 36 Milliarden Tonnen pro Jahr (Stand 2020) jedoch relativ gering. -

Natürlicher Ausgleich:

Vulkanisches CO₂ wird langfristig durch geologische Prozesse wieder gebunden. Asche und Gestein reagieren mit Regen und Luft, wodurch Mineralien entstehen, die das CO₂ binden. Über geologische Zeiträume hinweg trägt Vulkanismus somit sowohl zur Freisetzung als auch zur Bindung von Kohlenstoff bei. -

Supervulkane:

Sollte es zu einem erneuten Ausbruch von Supervulkanen wie Toba oder Yellowstone kommen, könnten sie enorme Mengen an Treibhausgasen und Partikeln freisetzen. Die Folgen wären global spürbar – einerseits in Form einer Abkühlung durch Aerosole, andererseits in Form einer langfristigen Erwärmung durch CO₂.

Der Vergleich zum menschengemachten Klimawandel

Oft wird die Frage gestellt: „Sind Vulkane nicht schlimmer als die Industrie?“ Die klare Antwort lautet: Nein.

-

Kurzfristig: Vulkane können das Klima spürbar abkühlen, aber nur für wenige Jahre.

-

Langfristig: Ihre CO₂-Emissionen sind winzig im Vergleich zum, was der Mensch jährlich produziert. Alle Vulkane der Erde zusammen verursachen weniger als 1 % der globalen CO₂-Emissionen.

Das bedeutet: Auch wenn der Feuerring spektakuläre Auswirkungen haben kann, ist der aktuelle Klimawandel eindeutig menschengemacht.

Klimawandel als Verstärker der Risiken am Feuerring

Der Zusammenhang funktioniert auch in die andere Richtung: Der Klimawandel könnte die Gefahren am Feuerring verstärken.

-

Steigender Meeresspiegel: Küstenregionen, die ohnehin durch Tsunamis bedroht sind, werden zusätzlich durch Überschwemmungen gefährdet.

-

Gletscherschmelze: In den Anden oder in Alaska bedecken Gletscher viele Vulkane. Wenn das Eis verschwindet, verringert sich der Druck auf die Vulkane, was theoretisch Ausbrüche begünstigen könnte.

-

Extremwetter: Nach Erdbeben oder Ausbrüchen erschweren stärkere Regenfälle und Stürme die Rettungs- und Wiederaufbauarbeiten.

Zukunft des Pazifischen Feuerrings

Der Pazifische Feuerring ist kein abgeschlossenes Kapitel der Erdgeschichte, sondern ein dynamisches System, das auch in Zukunft aktiv bleiben wird. Während einige Regionen Ruhephasen durchlaufen, bereiten sich andere auf die nächste große Katastrophe vor. Die Frage ist also nicht, ob es neue Ausbrüche und Erdbeben geben wird, sondern wann und wo sie eintreten werden – und wie die Menschen damit umgehen werden.

Erwartete Ereignisse

Die Gewissheit künftiger Beben

Wissenschaftler sind sich einig: Der Feuerring ist und bleibt einer der gefährlichsten Orte der Erde. In den Subduktionszonen bauen sich kontinuierlich Spannungen auf, die sich irgendwann entladen müssen. Besonders gefährdet sind Regionen wie:

-

Japan: Die subduzierende pazifische Platte ist der Grund dafür, dass sich entlang der Küste regelmäßig Megabeben ereignen können. Ein Beben wie das von 2011 ist jederzeit möglich.

-

Chile und Peru: An dieser Stelle drückt die Nazca-Platte unter die südamerikanische Platte, was sie zu einer der aktivsten Zonen weltweit macht.

-

Kalifornien: Entlang der San-Andreas-Verwerfung wird seit Jahrzehnten das „Big One“ erwartet – ein Erdbeben, das die Städte Los Angeles und San Francisco schwer treffen könnte.

Mögliche Vulkanausbrüche

Viele Vulkane am Feuerring sind aktiv oder potenziell gefährlich.

-

Der Mount Fuji gilt seit 1707 als „schlafend“, doch seine Nähe zu Tokio macht ihn zu einem der am meisten überwachten Vulkane.

-

In Indonesien brechen Vulkane wie Merapi oder Anak Krakatau regelmäßig aus und bedrohen dicht besiedelte Inseln.

-

In den Philippinen sorgt der Taal-Vulkan immer wieder für Evakuierungen von Tausenden Menschen.

Supervulkan-Szenarien

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Supervulkanen. Ein Ausbruch wie jener des Toba vor 74.000 Jahren hätte globale Folgen: weltweite Ernteeinbußen, eine Abkühlung des Klimas und eine beispiellose humanitäre Krise. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit dafür gering, doch die Möglichkeit besteht – und sie erinnert uns daran, wie verletzlich die Menschheit ist.

Menschlicher Umgang mit Risiken

Forschung und Technik

Die Zukunft des Feuerrings hängt nicht nur von geologischen Kräften ab, sondern auch davon, wie die Menschen reagieren. Forschungseinrichtungen investieren massiv in:

-

Seismische Netzwerke, um Spannungen in Subduktionszonen frühzeitig zu erkennen.

-

Satellitenüberwachung, um Bewegungen der Erdkruste millimetergenau zu messen.

-

Künstliche Intelligenz, die Muster in riesigen Datenmengen erkennt und bessere Prognosen ermöglicht.

Städtebau und Infrastruktur

In vielen Regionen wird heute gebaut, als würde das nächste Beben morgen kommen.

-

Japan hat erdbebensichere Wolkenkratzer entwickelt, die sogar Magnitude-9-Beben standhalten können.

-

Chile setzt auf flexible Brücken und verstärkte Hafenanlagen, um wichtige Infrastruktur zu schützen.

-

Neuseeland experimentiert mit „Base Isolation“-Techniken, bei denen Gebäude auf beweglichen Fundamenten stehen und Erschütterungen abfangen.

Bildung und Katastrophenschutz

Neben der Technik spielt die Aufklärung eine zentrale Rolle. In Japan, Chile oder Indonesien üben Schulen regelmäßig Evakuierungen. In vielen Küstenregionen sind Tsunami-Fluchtrouten ausgeschildert und die Behörden führen jährliche Katastrophenschutzübungen durch.

Internationale Zusammenarbeit

Da Katastrophen keine Grenzen kennen, wird die Zusammenarbeit immer wichtiger.

-

Gemeinsame Forschungsprojekte wie das Ring of Fire-Programm bringen Experten aus Asien, Amerika und Ozeanien zusammen.

-

Frühwarnsysteme wie das Pacific Tsunami Warning Center helfen, innerhalb weniger Minuten Millionen von Menschen zu warnen.

Langfristige Perspektive

Auf der geologischen Zeitskala wird der Feuerring nicht verschwinden. Im Gegenteil: Die Bewegungen der Platten werden noch Millionen Jahre andauern. Kontinente werden sich verschieben, Inseln werden entstehen und Gebirge werden weiter wachsen.

Für die Menschheit bedeutet das:

-

Kontinuierliche Anpassung ist notwendig.

-

Neue Technologien werden entscheidend sein, um Risiken zu reduzieren.

-

Resilienz der Gesellschaft wird bestimmen, wie gut wir mit den Kräften des Feuerrings leben können.

Der Feuerring – Bedrohung und Lebensquelle zugleich

Der Pazifische Feuerring ist ein Mahnmal für die ungeheure Kraft der Erde: Er ist gefährlich, aber auch lebensspendend. Er zerstört Städte und Leben, schenkt zugleich aber auch fruchtbare Böden, Energie und wissenschaftliche Erkenntnisse. Das Gleichgewicht zwischen Risiko und Nutzen prägt das Leben von Millionen Menschen entlang dieses Gürtels. Sicher ist: Der Feuerring bleibt ein zentraler Schauplatz der Erdgeschichte – gestern, heute und morgen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Pazifischen Ring

Warum heißt es „Pazifischer Feuerring“?

Weil der Gürtel aus Vulkanen und Erdbeben den

Pazifik ringförmig umschließt und durch seine Aktivität wie ein Feuerring wirkt.

Ist der Feuerring gefährlich für Europa?

Direkt nicht. Europa liegt weit entfernt.

Allerdings können große Ausbrüche das globale Klima beeinflussen und damit auch Europa treffen.

Kann man Vulkanausbrüche oder Erdbeben am Feuerring vorhersagen?

Nein, exakte Vorhersagen

sind unmöglich. Aber Frühwarnsysteme und wissenschaftliche Überwachung helfen, rechtzeitig Maßnahmen zu

ergreifen.

Leben Menschen freiwillig am Feuerring?

Ja. Trotz der Gefahr profitieren sie von

fruchtbaren Böden, geothermischer Energie und wirtschaftlichen Chancen.

Wird es in Zukunft einen Supervulkan-Ausbruch geben?

Die Wahrscheinlichkeit ist extrem

gering, aber nicht ausgeschlossen. Sollte es passieren, hätte es globale Folgen.